クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

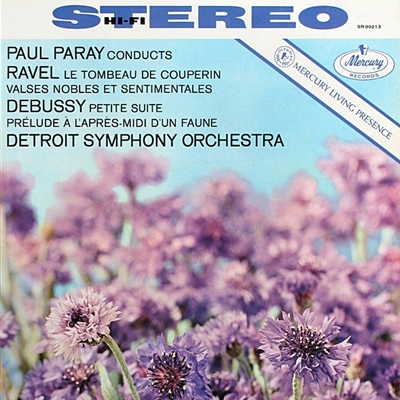

ラヴェル:組曲「クープランの墓(管弦楽版)」

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1959年4月録音

Ravel:Le Tombeau de Couperin [1.Prelude]

Ravel:Le Tombeau de Couperin [2.Forlane]

Ravel:Le Tombeau de Couperin [3.Menuet]

Ravel:Le Tombeau de Couperin [4.Rigaudon]

戦死した友人たちへのレクイエム

しかし、その後ラヴェルが歩んだ道はドビュッシーが切り開いた印象派の音楽とはずいぶん異なるもののように思えます。

特に、よく指摘されることですが、時を経るにつれてラヴェルは古典的な明晰さを前面に打ち出すようになっていきます。

ドビュッシーの輪郭線のぼやけた茫洋たる世界とは対照的な、はっきりくっきりした世界を構築していきます。さらに音楽の形式もどんどん簡潔なものに変化しています。

そして、ラヴェルのもう一つの特質は、コンサートグランドの性能を極限まで使い切る事への強い関心です。その関心はこの「クープランの墓」にも反映していて、第6曲の「トッカータ」は古今のピアノ曲の中でも指折りの難曲として有名ですし、その演奏効果は絶大なものがあります。

こういうラヴェルという作曲家をどうしてドビュッシーが切り開いた「印象派」という世界に閉じこめようとするのでしょうか?ホントに不思議です。

さて、この「クープランの墓」ですが、彼の音楽がより明晰で簡潔なものへと変化していく中で深く傾倒していったフランス古典音楽の大家たちへのオマージュとして構想されました。

しかし、1914年に着手されたこの作品は第1次世界大戦の勃発によって作曲が一時中断されます。

そして、ラヴェル自身も兵士として参戦し、戦いの中で多くの友人を失います。

ラヴェル自身は病気によって1916年に除隊するのですが、この戦争体験は彼に深い悲しみを与え、ノルマンディーの片田舎に引きこもってこの作品の完成に没頭します。そして、1917年にようやく完成した時には、当初の18世紀古典音楽へのオマージュという形式を乗り越えて、第1次大戦で亡くなった友人たちへのレクイエムという性質を持つようになります。

ラヴェル自身は6つの小品それぞれを亡くなった友人たちに捧げています。

これは、亡くなった音楽を追悼するために一つの作品を捧げるという18世紀のスタイルを踏襲したものなのですが、そう言う意味で、この作品は「オマージュ」と「レクイエム」の二重構造をもつ作品になったわけです。

- 第1曲:プレリュード(前奏曲、Prelude)

ジャック・シャルロー中尉に捧げられている。抑揚のない音楽で装飾音が多用されているので、まるでチェンバロ曲のような風情。 - 第2曲:フーガ (Fugue)

ジャン・クルッピ少尉に捧げられている。フーガですから、何本もの旋律をきちんと浮かび上がらせるポリフォニックなテクニックが求められて、意外とムズイ・・・と言う話もあり。 - 第3曲:フォルラーヌ (Forlane)

ガブリエル・ドゥリュック中尉に捧げられている。フォルラーヌとは北イタリアを起源とする古典的舞曲のこと。 - 第4曲:リゴードン (Rigaudon)

ピエール&パスカルのゴーダン兄弟に捧げられている。リゴードンは、南仏プロヴァンス地方の力強く野性的な古典的舞曲のこと。ゴチャゴチャした和音の中から主たる旋律を浮かび上がらせるのがけっこうムズイ・・・と言う話もあり。 - 第5曲:メヌエット (Menuet)

ジャン・ドレフュスに捧げられている。落ち着いたメヌエットで、ホッと一息。 - 第6曲:トッカータ(Toccata)

ジョゼフ・ドゥ・マルリアーヴ大尉に捧げられている。彼の奥さんはあの有名なマルグリット・ロンです。

ラヴェルのピアノ作品の中ではオンディーヌやスカルボ(夜のガスパール)と並んで、難曲中の難曲として有名です。ピアニスティックで壮大な盛り上がりを見せて曲が結ばれるので演奏効果も絶大です。

ただし、途切れることの無い高速の連打はかなりムズイ・・・とは誰もが認めるところです。

ちなみに、この作品は未亡人となったマルグリット・ロンによって初演されました。

なお、ラベルはこの中から4曲(Prelude・Forlane・Menuet・Rigaudon)を選んで管弦楽曲に仕立てていて、そちらもよく演奏会に取り上げられます。

デトロイト響と言うアメリカ的なものと、彼の中にあるフランス的なものとが絶妙なバランスで共存している

デトロイト響と言うアメリカ的なものと、彼の中にあるフランス的なものとが絶妙なバランスで共存している

パレーという人の経歴を調べてみると録音活動の中心がデトロイト響だったために、ともすればアメリカの指揮者と誤解される事が多いようです。

しかし、彼は生まれも育ちもフランスであり、さらには、アメリカで長く活動しながら最後までほとんど英語を話せなかったという(^^;生粋のフランス人です。

ただし、そう言う誤解を招く要素は彼自身の演奏の中にも存在しました。

それは、パレーと言えば真っ先に思い浮かぶシューマンの交響曲における、あの強めのアタックと目を見張るような快速テンポによる攻撃的な音楽づくりです。

あれは、疑いもなく即物主義全盛のアメリカにおける典型的な音楽のスタイルでした。

今から思えば、あれはアメリカという社会に身を添わせていくための、随分と無理をしたスタイルだったのかも知れません。

その証拠に、取り上げる作品がラヴェルやドビュッシーなどのフランスものになると、「これぞ私の音楽」という雰囲気で実に楽しげに振る舞いはじめるからです。

ただし、そうはいってもフランスの指揮者がフランスのオケを指揮したときのように、粋な雰囲気は伝わってくるのだけれど中で何をやっているのか曖昧でよく分からないという音楽にはなっていません。

それはもうきわめて精細極まる音づくりです。

音と映像の違いはあるのですが、最近何かと話題になっている4Kとか8Kとか言われる超精細な世界がこの時代から既に存在していたのかと感心させられるほどです。

しかし、そこにはシューマンのような攻撃的な姿は全くありません。

そう言えば、パレーという人は1962年にデトロイト響の音楽監督を退いてからも元気に客演活動を続けるのですが、残念ながら目立つような録音活動は行っていません。

晩年のパレーはフランスのオケを中心に悠々自適で客演活動を続けたのですが、演奏も録音も冴えないものになっています。

やはり、デトロイト響と言うアメリカ的なものと、彼の中にあるフランス的なものとが絶妙なバランスで共存していてこそ彼の音楽は輝きをはなったのかも知れません。

そう言う意味では、この一連のラヴェルの録音こそはその最上の収穫の一つかも知れません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)