クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

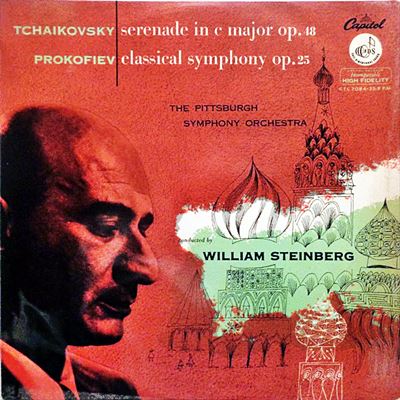

チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調 Op.48

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1953年11月30日&1954年4月14日録音

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [1.Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo - Allegro moderato ]

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [2.Valse. Moderato. Tempo di Valse]

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [3.Elegia. Larghetto elegiaco ]

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [4.Finale (Tema russo). Andante - Allegro con spirito ]

スランプ期の作品・・・?

まず第4交響曲は1877年に完成されています。

- 組曲第1番:1879年

- 弦楽セレナード:1880年

- 組曲第2番:1883年

- 組曲第3番:1884年

- マンフレッド交響曲:1885年

- 組曲第4番:1887年

そして、1888年に第5交響曲が生み出されます。

この10年の間に単楽章の「イタリア奇想曲」や幻想的序曲「ロミオとジュリエット」なども創作されていますから、まさに「非交響曲」の時代だったといえます。

何故そんなことになったのかはいろいろと言われています。まずは、不幸な結婚による精神的なダメージ説。さらには、第4番の交響曲や歌劇「エウゲニ・オネーギン」(1878年)、さらにはヴァイオリン協奏曲(1878年)などの中期の傑作を生み出してしまって空っぽになったというスランプ説などです。

おそらくは、己のもてるものをすべて出し切ってしまって、次のステップにうつるためにはそれだけの充電期間が必要だったのでしょう。打ち出の小槌ではないのですから、振れば次々に右肩上がりで傑作が生み出されるわけではないのです。

ところが、その充電期間をのんびりと過ごすことができないのがチャイコフスキーという人なのです。

オペラと交響曲はチャイコフスキーの二本柱ですが、オペラの方は台本があるのでまだ仕事はやりやすかったようで、このスランプ期においても「オルレアンの少女」や「マゼッパ」など4つの作品を完成させています。

しかし、交響曲となると台本のようなよりどころがないために簡単には取り組めなかったようです。しかし、頭は使わなければ錆びつきますから、次のステップにそなえてのトレーニングとして標題音楽としての管弦楽には取り組んでいました。それでも、このトレーニングは結構厳しかったようで、第2組曲に取り組んでいるときに弟のモデストへこんな手紙を送っています。

「霊感が湧いてこない。毎日のように何か書いてみてはいるのだが、その後から失望しているといった有様。創作の泉が涸れたのではないかと、その心配の方が深刻だ。」

1880年に弦楽セレナードを完成させたときは、パトロンであるメック夫人に「内面的衝動によって作曲され、真の芸術的価値を失わないものと感じている」と自負できたことを思えば、このスランプは深刻なものだったようです。

確かに、この4曲からなる組曲はそれほど面白いものではありません。例えば、第3番組曲などは当初は交響曲に仕立て上げようと試みたもののあえなく挫折し、結果として交響曲でもなければ組曲もと決めかねるような不思議な作品になってしまっています。

しかし、と言うべきか、それ故に、と言うべきか、チャイコフスキーという作曲家の全体像を知る上では興味深い作品群であることは事実です。

<弦楽セレナード ハ長調 Op.48>

チャイコフスキーはいわゆるロシア民族楽派から「西洋かぶれ」という批判を受け続けるのですが、その様な西洋的側面が最も色濃く出ているのがこの作品です。チャイコフスキーの数ある作品の中でこのセレナードほど古典的均衡による形式的な美しさにあふれたものはありません。ですから、バルビローリに代表されるような、弦楽器をトロトロに歌わせるのは嫌いではないのですが、ちょっと違うかな?という気もします。

チャイコフスキー自身もこの作品のことをモーツァルトへの尊敬の念から生み出されたものであり、手本としたモーツァルトに近づけていれば幸いであると述べています。ですから、この作品を貫いているのはモーツァルトの作品に共通するある種の単純さと分かりやすさです。決して、情緒にもたれた重たい演奏になってはいけません。

- 第1楽章 「ソナチネ形式の小品」

- 第2楽章 「ワルツ」

- 第3楽章 「エレジー」

- 第4楽章 「フィナーレ」

久しぶりに引っ張り出して聞き直してみると、どれもこれも「いい仕事」をしているなと思ってしまいます

TPP11の発効に伴って著作権法が改訂され、著作権および隣接権の保護期間が50年から70年に延長されました。よって、今年からは新しい音源をパブリック・ドメインに迎え入れることが出来なくなったのですが、その代わりと言っては何なのですが、今までは手の回らなかった録音にも目を向けることが出来るようになりました。

このスタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団によるモノラル時代の録音なんかも、著作権法が改定されていなければ今も物置の隅に埋もれていたはずです。

ただし、それは紹介する値打ちが乏しいと言うことを意味していません。

恐ろしい話なのですが、60年代ともなれば1年間にリリースされたクラシック音楽関係のレコードは365枚を軽く超えます。つまりは、毎日新しい音源を紹介していっても、その一年間に新しくパブリック・ドメインとなった音源を全てフォローすることは不可能なのです。

そして、そうやって積み残されているパブリック・ドメインの音源の数は膨大なものになっていくのであって、そんな状況の中で、とてもではないが値打ちはあっても認知度の低いモノラル録音の方までは手が回らないのです。

スタインバーグという指揮者は典型的な職人タイプの指揮者でした。

結構いい仕事をしてきたのに、そして、元気に活躍していたときはあちこちからたくさんのお仕事が殺到していたのに、何故か亡くなってしまうと一気に認知度が下がってしまうと言うタイプです。

そういうタイプの指揮者のモノラル録音というのは、こうして一度ブレーキでもかからないと、なかなか振り返ることは出来ないのです。

そして、その忘れ去られた録音を久しぶりに引っ張り出して聞き直してみると、これまた不思議なことにどれもこれも「いい仕事」をしているのです。

不思議と言えば不思議、理不尽と言えば理不尽なのですが、それが「芸の世界」というものなのでしょう。

スタインバーグの音楽は基本的にはトスカニーニのスタイルなのでしょうが、あの頑固親父みたいに屈折していないのが素敵でもあり、残念でもあるのです。

もしも、彼がもっと屈折していれば、セルやライナーのようになっていたかもしれません。

しかし、彼はああいう変人になるには人がよすぎたみたいです。

彼が1952年から1976年まで率いたピッツバーグ響のことを「二流オーケストラ」と書いている人がいますが、それはあまりにも聞く耳がなさすぎます。四半世紀にもわたってこの職人的オーケストラビルダーに率いられたオケが二流であるはずがありません。

50年代のモノラル録音を聞いても楽器間のバランス感覚は抜群で、内部の見通しのよいすっきりとした音楽に仕上げる能力を有していたことは誰でもすぐに分かるはずです。

言うまでもないことですが、当時の録音技術では後から楽器間の音量バランスを調整するなどと言うことは不可能ですから、この見通しのよい響きが実際のコンサートホールで鳴り響いていたはずです。

確かに、90年代以降のハイテクオケと比べれば精緻さには欠けるかもしれませんが、この時代の水準を考えれば見事なものです。

ただし、スタインバーグは自らが鍛え上げたこのオケをさらに変質的なまでに締め上げて、「セル&クリーブランド響」や「ライナー&シカゴ響」のようにしようとは思わなかったようです。

結果として、彼の音楽にはセルやライナーのような凄みはなかったかわりに、何とも言えない明るくて健康的な直線性を獲得しました。

言葉をかえればあまりにも「脳天気」だと批判することも可能なのでしょうが,、ある意味ではアメリカの「黄金の50年代」に最もふさわしい音楽になっています。

そして、あまりにも屈折しすぎた今という時代にそのような音楽を聞くことは一つの「癒し」でもあります。

ところが、面白いのは、ブルックナーのロマンティックやチャイコフスキーのイタリア奇想曲みたいに、「なんだこりゃ??」みたいな演奏もあるのです。

そう言うのを聞くと、面白いと言えば面白い、なかなかに一筋縄ではいかない指揮者だったんだなとニヤリとさせられます。

ただし、このチャイコフスキーの弦楽セレナードはいたって真っ当であり、ロシアの憂愁などはほとんど感じられないスッキリとした音楽になっています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)