クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

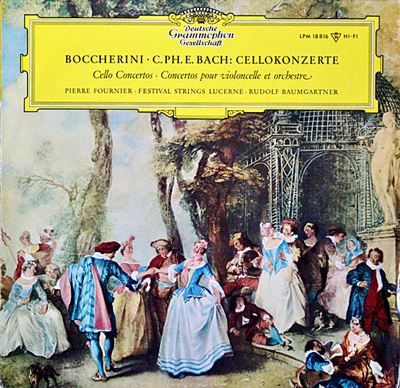

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ:チェロ協奏曲 イ長調 Wq.172

(Cello)ピエール・フルニエ:ルドルフ・バウムガルトナー指揮 ルツェルン音楽祭弦楽合奏団 1961年10月10日~14日録音

C.P.E.Bach:Concerto for Cello Strings And Continuio in A Major. Wq.172 [1. Allegro]

C.P.E.Bach:Concerto for Cello Strings And Continuio in A Major. Wq.172 [2.Largo]

C.P.E.Bach:Concerto for Cello Strings And Continuio in A Major. Wq.172 [3.Allegro Assai]

溌剌とした輝きと中間部の繊細で叙情的な旋律が魅力的です

バッハ一族は優れた音楽家を輩出した事で知られているのですが、その中でも最も世俗的な成功をおさめたのがエマヌエル・バッハでした。

エマヌエルは若くしてプロイセン王国の皇太子フリードリヒ(後のフリードリヒ2世)の宮廷にチェンバロ奏者として採用され、その後長きにわたってフリードリヒ2世の信頼を勝ち得ていくのです。

そんなエマヌエルのもとを父であるバッハが訪れて「音楽の捧げもの」を作曲したのは有名な話です。

よく知られているように、「音楽の捧げもの」はプロイセン国王であったフリードリヒ2世が示した主題(王の主題)をもとにした作品集です。しかし、その与えられた「王の主題」はフーガとして処理していくのは不可能とまでは言わなくても、かなり困難な代物でした。

おそらくは、その主題は王のものと言うよりは、宮廷楽団の中でバッハ一族の力が伸びていくのを快く思わなかった一部の音楽家達が、その鼻っ柱をへし折ってやろうという「悪意」に基づいて作り出したものではないかと想像されます。つまりは、どう頑張ってもフーガに展開できないような主題を与えて、息子のエマヌエルも含めて王の前で恥をかかせてやろうという魂胆があったのです。

ところが、そこでバッハは常人であれば想像もできないような技を披露してしまうのです。

王の面前で醜態をさらすのを今か今かと待ちわびている宮廷音楽家達の前で、バッハは彼らの想像をはるかに超えるフーガが即興で展開していくのです。

おそらく、才能のある音楽家であればあるほどに、そのあまりの出来事に呆然としたことでしょう。しかしながら、そのままでは彼らもの面目が丸つぶれとなるので、さらに6声のフーガに展開することを求めるのです。

無茶苦茶と言えば無茶苦茶な要求です。3声と6声では難易度が桁外れに異なるからです。

しかしながら、バッハは即興で披露することは出来なかったものの、後日、彼は「王の主題」に基づいた6声のフーガを「音楽の捧げもの」としてフリードリヒ2世に献呈するのです。

そして、エマヌエルは自らの音楽的才能は、その様な父の指導の賜物だと述べることでプロイセンの宮廷での地位を確固たるものにしていったのです。

確かに、彼の音楽的才能が父から引き継いだものだという事は決して嘘ではありませんでした。

とりわけ、鍵盤楽器のための作品に対する彼の貢献は非常に大きく、鍵盤楽器の奏者のために書かれた「試論(邦題:正しいクラヴィーア奏法)」はモーツァルトやベートーベンにとってもバイブル的な存在でした。

そう言えば、あのモーツァルトがエマヌエルに対しては深い経緯を込めて「彼は父であり、我々は子供である」と述べていたのです。あのモーツァルトはここまで他の人を誉めるなど空前にして絶後のことです。

そして、ベートーベンもまた彼の鍵盤楽器のための作品に対して賞賛の言葉をおくり、知り合いの出版社にエマヌエルの楽譜を可能な限り手配するように依頼しているのです。

エマヌエルの大きな功績はソナタ形式の確立に大きな役割をはたしたことであり、それによって和声がもたらす多彩な響きを開拓していったことです。それは、基本的に対位法の人であった父親から多くのものを学びながらもそこから確かな一歩を踏み出した人だったことを意味しています。

そして、それ故に、彼はモーツァルトやベートーベンからも大きな尊敬を勝ち得たのです。

それ故に、彼のメインのフィールドは鍵盤楽器であり、チェロのような弦楽器のための音楽は彼の中にあってはそれほど主要な地位を占めるものではありませんでした。このチェロ協奏曲も原曲はチェンバロのための作品だったようで、何らかの求めに応じてチェロの音楽に編曲したようです。

しかし、そうであっても、エマヌエルらしい溌剌とした輝きと中間部の繊細で叙情的な旋律がもたらす魅力は全く色あせてはいません。

確かに、音楽のスケールは小さく、それ故にそこで表現される感情の振幅は小さいかもしれません。

しかし、この世の中にいきなりモーツァルトやベートーベンが現れるはずもなく、その前段階で彼のような人が新しいフィールドを開拓していたからこそ、次の世代は大きな飛躍が実現でいたのです。

そして、その様な小さな枠の中に収まっている音楽というのは、ベートーベンのような押しつけがましさからは免れているという美点も持っているのです。

疲れているときにベートーベンなんかを聞くとさらに疲れが増しますからね(^^;。

ピリオド演奏による騒々しい演奏と較べると別の星の住人のようです

フルニエに関しては今さら何も付け加える必要はないでしょう。ひたすら騒々しくなっていったピリオド演奏によるチェロの演奏と較べてみれば、その落ち着きと気品のある歌い回しは別の星の住人のように感じます。

そして、やはりチェロはこうでなくっちゃ!!と思ってしまうのです。

ですから、ここではお恥ずかしい思い出もまじえて、伴奏を務めている「ルドルフ・バウムガルトナー」について簡単にふれておきます。

実は、何がお恥ずかしい思い出なのかと言えば、「バウムガルトナー」とよく似た名前でもう一人「パウムガルトナー」という指揮者がいるのを、すっかり混同してしまったことがあるのです。そして、このサイトの中でも、未だに混同したまま放置されているページがあるのではないかと、いささか冷や汗ものなのです。(^^;

「バウムガルトナー」と「パウムガルトナー」、違いが分かりますか?「バ」と「パ」の違いです。パソコン画面で見るとほとんど区別がつきません。

ここでフルニエの伴奏を務めているのは「ルドルフ・バウムガルトナー」の方で、シュナイダーハンとともにルツェルン音楽祭弦楽合奏団を創設して活躍した指揮者でした。

それに対して、「パウムガルトナー」の方はフルネームが「ベルンハルト・パウムガルトナー」で、こちらはザルツブルグを拠点として活躍した指揮者でした。

さらに言えば、この両者はよく似た経歴を持っていて、「バウムガルトナー」の方は「ルツェルン音楽院院」の院長を長く務めたのに対して、「パウムガルトナー」の方はザルツブルグの「モーツァルテウム音楽院」の院長を長く務めたのでした。

そして、「バウムガルトナー」が長く「ルツェルン音楽祭の音楽監督」を務めたのに対して、「パウムガルトナー」の方は「ザルツブルク音楽祭の総裁」を長く務めたのでした。

つまりは、ザルツブルグとルツェルンという、オーストリアの夏を彩る音楽祭が行われる二つの都市に分かれて、その音楽祭を代表する音楽家としてよく似たような活動を行っていたのです。そして、その人物の名前が、ルツェルンの方が「バウムガルトナー」であり、ザルツブルグの方が「パウムガルトナー」だったわけです。

とは言え、この二人を混同してしまうとはお恥ずかしい話でした。

なお、「パウムガルトナー」が「モーツァルテウム音楽院」の院長を務めていた時期の学生にカラヤンがいたので、彼の弟子の中でもっとも有名な存在がカラヤンだという言葉をよく見かけます。

ただし、カラヤンは「パウムガルトナー」のことを師だとは思っていなかったようなので、その言い方にはいささか問題があるかも知れません。

よせられたコメント

2019-02-10:ジェネシス

- 「ぱうむ..」「ばうむ...」ですか?、私も、まずモーツアルト専門家としてのパウムガルトナー。でも決して第一級とは思わなかった、だからその後のこのオケを振る人達への偏見が付いてしまったカナ?。バウムガルトナーの方は共演者の顔ぶれも違うし合奏の精度も高い「ぱうむ」のユルさというより良く言えば柔らかさが無いから。

それより、エルンスト.ブロッホが二人存在することは中年を迎えるまで知らなかった(汗)。さらに低次元の勘違いを告白すると「昭和女子大学.人見記念講堂」は人見絹枝さんの事だと思い込んでいた(さらに脂汗)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)