クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

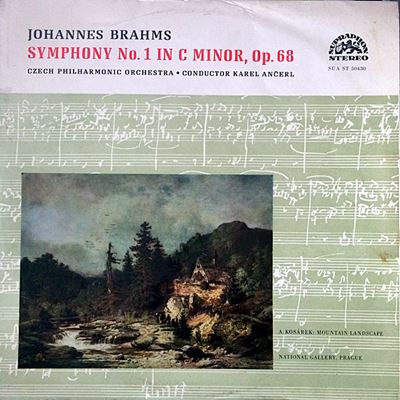

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月23日~29日録音

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [3.Un poco allegretto e grazioso]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [4.Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

の交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

私は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

アンチェルの奥深いところにあるロマンティシズムが溢れ出したといえるのかもしれません。

作品がブラームス、それも若さゆえの力みかえったような澱(そう言えば、この作品をその様に断じた吉田秀和の言葉に若い頃は反発を感じたものですが、自らも齢還暦を超えれば実にそうとしか言いようがないことに気づくのです)のようなモノを感じざるを得ないファースト・シンフォニーであれば、アンチェルならではの水晶の結晶のような硬質な響きで造形するわけにも行かなかったのでしょう。

ここではモーツァルトやシューベルトの音楽で聞くことができた響きとはいささか方向性が異なっているようです。

つまりは、この作品にはその様な清冽な響きを濁らせてしまうような澱のようなものが内包されていると言うことなのでしょう。それ故に、アンチェルもまたアンサンブルを引き締めて純度の高い響きをつくり出すことは求めていないように聞こえます。

そう言えば、アンチェルという人は常に「My favourite composer is Mozart.」と語っていたそうです。ですから、ブラームスとは何処か相容れないような面もあったのかも知れません。

しかし、アンチェルはその「澱」のようなものを逆利用して、この作品を巨大化させようとする誘惑からは逃れています。

ですから、結果としては素朴でありながらも引き締まった姿が立ちあらわれてくるのです。そして、その素朴さが、おそらくはこの作品の奥深いところに秘められていたであろう人間的な暖かさみたいなものを引き出すことに成功しているのです。ですから、この作品が持つ澱のようなものに鬱陶しさを感じている人にとっては、この演奏は悪くない選択となるかも知れません。

柔らかく、ふっくらとした管楽器の響きは何処までも素朴さを失いません。

そして、アンダンテ楽章で聞くことのできる弦楽器とソロ・ヴァイオリンの美しさは、チェコフィルならではの美質が最大限に引き出された成果です。おそらく、この楽章の弦楽器群の美しさだけで、この録音を聴く価値があると言えるでしょう。

そして、特に注目したいのは、アンチェルにしてはけっこう細かくテンポやリズムを動かしているところが多くて、それが何とも言えない暖かさにつながっている事です。

アンチェルという人は基本的にはザッハリヒカイトな一族に分類されるのでしょうが、その奥深いところではロマンティシズムが溢れていて、それがブラームスのような作品ではより目に見える形ではっきりと溢れ出したといえるのかもしれません。

確かに、名のある巨匠たちのブラ1と較べればいささかこぢんまりとした作りであり、スケールの小ささに不満を覚える向きもあるでしょう。

しかし、そう言うガタイの大きな音楽としてのブラームスを聴きたければそう言う演奏と録音を選べばいいのであって、アンチェルは最初からその様な音楽を求めてはいないのです。

そして、そう言う巨大化を指向するアプローチだけが絶対唯一の解でないことは明らかなのですから、それをもって駄目出しをするというのは正しい評価の仕方とは言えないでしょう。

よせられたコメント

2019-02-16:原 響平

- ブラームス交響曲No1といえばミュンシュ指揮パリ管の熱演が有名だが、このアンチェルのブラームスは、寄せては返す波の様に音楽を運び、幾度となく情熱の高まりを見せながら最終楽章へとつき進む。そして最終楽章では意図的にティンパニーの強打で感動の渦に聴衆を巻き込む。はめを外したミュンシュの演奏と、はめを外す手前で抑制を効かせたアンチェルの演奏。正に玄人好みの演奏だ。1960年代に西側諸国では圧倒的な人気のミュンシュやカラヤンと、東側諸国のアンチェルのいぶし銀の演奏と人気が2分したのも判る。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)