クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K. 136 (125a)

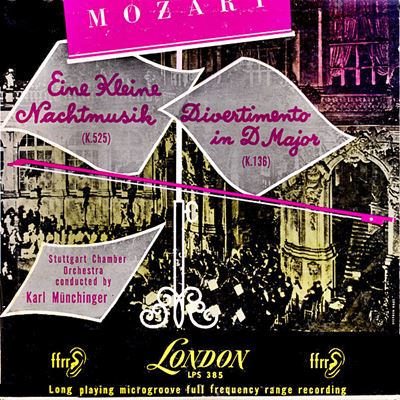

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1951年録音

Mozart:Divertimento in D major, K.136/125a [1.Allegro]

Mozart:Divertimento in D major, K.136/125a [2.Andanre]

Mozart:Divertimento in D major, K.136/125a [3.Presto]

どのような編成を採用しようと若々しいモーツァルトに相応しい響きを実現することが大切

しかし、よく見てみると、その「ディヴェルティメント」の筆跡は明らかにモーツァルトのものではないことが分かります。

言うまでもないことですが、当時の様式として「ディヴェルティメント」には2つのメヌエットが必要です。それに対して、この3つの作品は全てがシンプルな3楽章構成であり、さらに言えば一つもメヌエット楽章を含んでいません。

ですから、別の人物がモーツァルトには無断で「ディヴェルティメント」と書き込んだ可能性が高いと高いと考えられています。

また、この作品は現在においては弦楽四重奏としても弦楽オーケストラの作品としても演奏されるのですが、そして、どちらの形式で演奏しても良い響きがするのですが、それでもモーツァルト自身は各パート一人を前提に作曲したと考えるのが妥当だと今日では考えられています。

それも、いわゆる通常の弦楽四重奏としてではなくて、2つのヴァイオリンとチェロ、コントラバスという編成の「ディヴェルティメント四重奏団」を想定していたようです。

つまりは、聞き手にとってはどうでもいいような話なのですが、専門家にとってはこの3つの作品をどのジャンルに分類すべきなのかは頭を悩ます問題だったのです。

ちなみに、旧全集ではこれらは弦楽四重奏曲(K.136は第24番、K.137は第25番、K.138は第26番)とされていました。モーツァルトの権威とされていたアインシュタインが「弦楽四重奏曲」のカテゴリーに含めていたからでしょう。

しかしながら、若干の戸惑いもあったようで、「これらは全くオーボエとホルンのない弦楽器だけのシンフォニーである。 言いかえれば、これらの四重奏曲はモーツァルトの最初の四重奏曲がむしろ室内楽的傾向を持っていたのと同程度にシンフォニー的傾向を持っている。」と注釈をつけています。

そして、新全集では「オーケストラのためのディヴェルティメント」として扱っています。

さらに、現在のモーツァルトの権威とも言うべきザスローはその全作品事典で「鍵盤楽器を伴わない室内楽曲」に分類しています。

とは言え、そんな事は聞き手にとってはどうでもいいことです。

必要なことは、どのような編成を採用しようと、そこから16歳の若々しいモーツァルトに相応しい響きを実現することです。

ディヴェルティメント ニ長調 K. 136 (125a)

- Allegro:第1ヴァイオリンがまるでプリマ・ドンナであるかのように、技巧的に振る舞うように設定されています・

- Andante:イタリア風の柔らかい情愛に満ちています。

- Presto:あっさりとした雰囲気ですが、ソナタ形式による生真面目さも披露しています。

緩徐楽章における深い感情に満ちた歌い回しが魅力的

カール・ミュンヒンガーと言えば、かつてはリヒターと並んでバロック音楽の権威と見なされていました。しかしながら、リヒターがピリオド演奏という激流の中にあってもみくちゃにされながらも、再び再評価されて大きな位置を占め続けているのに対して、ミュンヒンガーの方はその激流の中に没してしまったように見えます。

リヒターがミュンヘンの街で「私たちと新しい音楽をしませんか」と呼びかけるビラをまきながら、ミュンヘン・バッハ管弦楽団を創立したのは1953年の事でしたが、ミュンヒンガーがシュトゥットガルトで室内管弦楽団を摂理したのは戦争が終わった1945年のことでした。弦楽器を主体とした10数名程度の団体だったようなのですが、工業の中心だったがゆえに徹底的に空爆をされて瓦礫となった街ですぐに音楽活動を始めたという事実には驚かされます。

そして、その活動は1948年にドイツを訪れた若きカルショーにも大きな感銘を与えたようです。

「シュトゥットガルトで・・・もっとも強烈な印象を受けたのは、5月2日の日曜日の朝に崩れかけたホールで聴いた、カール・ミュンヒンガーと新編成のシュトゥットガルト室内管弦楽団の演奏会だった。ロンドンのボイド・ニールの合奏団のことは深く尊敬はしているけれども、シュトゥットガルトの音楽家たちはまるで別の種類の存在だと思われた。」

そして、カルショーはヴィクター・オロフにすぐに録音契約を結ぶように電報を打つのですが、そんな提案は無視されたとも述べていました。しかしながら、幸いだったのは、その1年後にはオロフによっても「発見」されるので、彼らはめでたく「Decca」と契約を結ぶようになるのです。

この時代の「バロック音楽フィーバー」はイムジチ合奏団による「四季」の録音がきっかけのように言われるのですが、その下地としてミュンヒンガーなどに代表されるような音楽活動があったようで、「Decca」からリリースされた彼らのレコードは最初からよく売れたようです。

このモーツァルトの「ディヴェルティメント(K.136)」と「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は、ミュンヒンガーとシュトゥットガルト室内管弦楽団の初期の活動がどのようなものだったのかを教えてくれる録音です。そして、それを聞く限りでは、カルショーに驚きを与えたのは緩徐楽章における深い感情に満ちた歌い回しではなかったのかと思われます。

とりわけディヴェルティメント(K.136)のアダージョ楽章における歌い回しには驚かされます。

ここまでぐっと腰を下ろして入念に歌い上げられたモーツァルトというのは珍しいのではないでしょうか。そして、同じ時期に録音されたやアイネ・クライネ・ナハトムジークではそこまでの入念に歌い回しはありませんが、メヌエット楽章のトリオ部分などにははっとさせられます。

そして、それは両端のアレグロ楽章やロンド楽章の颯爽とした造形によってより際だっているのです。

そう言えば、これとよく似た演奏があったなとすぐに気づいたのが最近アップしたばかりのザンデルリンクによる「ハフナー・シンフォニー」でした。あのアンダンテ楽章とそれに続くメヌエット楽章の歌い回しには驚かされたのですが、それとよく似たような雰囲気がこのミュンヒンガーの演奏からも感じ取れるのです。

ザンデルリンクの音楽家としての第一歩がベルリン市立歌劇場でのコレペティートルでしたし、ミュンヒンガーが指揮者として多くのことを学んだのがアーベンロートでした。もしかしら、ドイツのモーツァルト演奏の伝統としてこういう歌い回しがあったのでしょうか?

カルショーがその日曜日の朝に聞いた音楽が具体的にはどのようなものだったのかは書かれていないので断定的なことは言えないのですが、もしもここで聞けるような入念な歌い回しによる演奏だとすれば、後年私たちがイメージするミュンヒンガーとシュトゥットガルトで室内管弦楽団の演奏とは随分違った音楽に感銘したと言うことになります。しかし、わずか16歳のモーツァルトによって書かれた音楽が、これほども深い感情でもって歌われるような類の音楽であれば、それは「ロンドンのボイド・ニールの合奏団のことは深く尊敬はしているけれども、シュトゥットガルトの音楽家たちはまるで別の種類の存在だと思われた」という賛辞を呈したくもなるでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)