クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 op.56a

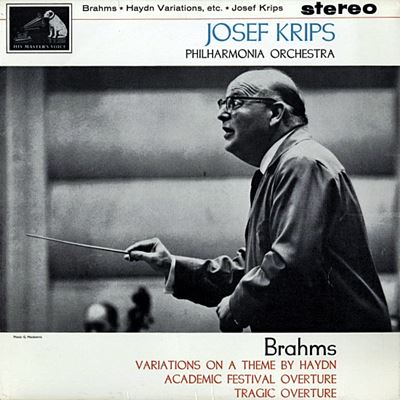

ヨーゼフ・クリップス指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年6月1日録音

Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a

変奏曲という形式にける最高傑作の一つ

「One of The Best」ではなく「The Best」であることに異論を差しはさむ人は少ないでしょう。

あまり知られていませんが、この変奏曲には「オーケストラ版」以外に「2台のピアノによる版」もあります。最初にピアノ版が作曲され、その後にオーケストラ版が作られたのだろうと思いますが、時期的にはほとんど同時に作曲されています。(ブラームスの作品は交響曲でもピアノのスコアが透けて見えるといわれるほどですから・・・)

しかし、ピアノ版が評判となって、その後にオーケストラ版が作られた、という「よくあるケース」とは違います。作品番号も、オーケストラ版が「Op.56a」で、ピアノ版が「Op.56b」ですから、ほとんど一体のものとして作曲されたと言えます。

この作品が作曲されたのはブラームスが40歳を迎えた1873年です。

この前年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、付属している図書館の司書から興味深いハイドンの楽譜を見せられます。野外での合奏用に書かれた音楽で「賛美歌(コラール)聖アントニー」と言う作品です。

この作品の主題がすっかり気に入ったブラームスは夏の休暇を使って一気に書き上げたと言われています。

しかし、最近の研究では、この旋律はハイドン自身が作曲したのではなく、おそらくは古くからある賛美歌の主題を引用したのだろうと言われています。

それが事実だとすると、、この旋律はハイドン、ブラームスと二人の偉大な音楽家を魅了したわけです。

確かに、この冒頭の主題はいつ聞いても魅力的で、一度聞けば絶対に忘れられません。

参考までに全体の構成を紹介しておきます。

- 主題:アンダンテ

- 第1変奏:ポコ・ピウ・アニマート

- 第2変奏:ピウ・ヴィヴァーチェ

- 第3変奏:コン・モート

- 第4変奏:アンダンテ・コン・モート

- 第5変奏:ヴィヴァーチェ

- 第6変奏:ヴィヴァーチェ

- 第7変奏:グラツィオーソ

- 第8変奏:プレスト・ノン・トロッポ

- 終曲:アンダンテ

冒頭の魅力的な主題が様々な試練を経て(?)、最後に堂々たる姿で回帰して大団円を迎えると言う形式はまさに変奏曲のお手本とも言うべき見事さです。

何とも言えず立派な音楽を聞かせてもらったような気分にさせてくれます

この録音に関して、面白いことに気づきました。

それは、このブラームスの序曲やハイドン・ヴァリエーションを収録した中古レコードにけっこうな値段がついていることです。特に、状態のよい初期盤だと5万円近い値段がついていて、それはベートーベン交響曲全集(初期盤)よりもお高いのです。

ベートーベンの交響曲全集は8枚組の立派なボックス盤です。

それに対して、ブラームスの方は大学祝典序曲と悲劇的序曲、そしてハイドン・ヴァリエーションという、何とも言えない中途半端なカップリングによる一枚物です。

それにもかかわらず、このブラームス盤はベートーベンの全集の倍近い価格がついているのです。

中古レコードというのは需要と供給の関係によって、生もののように価格は変動します。

ですから、そう言う市場で高い価格がつくというのは、欲しい人が多いにもかかわらず市場で流通する枚数が少ないという条件が必要です。そして、市場で流通する枚数が少ないというのは、有り体に言えば現役盤だった時代にはほとんど売れなかった事を意味します。

ただし、その売れなかったレコードが、その売れなかったという現実に相応しいような「つまらない演奏」であるならば「欲しい人」も殆どいないので価格は高騰しません。

売れなかったにもかかわらず、中古レコードの市場でそれなりの価格がつくというのは、現役を退いてから心ある人たちによってその演奏の価値を見いだされたと言うことを意味しています。

それにしても、このカップリングは何とも言えず「もの悲しさ」が漂います。

普通ならば、交響曲を録音した余白に収録されるような作品だけを集めて一枚のアルバムになっているのですから、それはクリップスという指揮者に対する扱いの軽さを表明しているようなものです。

戦後の混乱期に苦況にあったウィーンフィルを救ったのはクリップスだったのですが、そのクリップスをいじめ抜いて追い出したのもウィーンフィルでした。

そして、50年代にルービンシュタインと録音したベートーベンのピアノ協奏曲全集もアメリカの高名な評論家によって「凡庸の極み」と切って捨てられました。その理由は「ベートーベンを演奏する指揮者としては凡庸」と言うことで、その責任の全てがクリップスに押しつけられていたのでした。

そのようなクリップスによる中途半端なアルバムですから、それは売れなかっただろうなと同情してしまいます。

しかしながら、その様に酷評されることが多いクリップスなのですが、その残された録音を聞いてみると古典的な均衡を大切にしながらもオーケストラの自主性も大切にする音楽作りはなかなかに魅力的なのです。協奏曲の伴奏でも、ソリストを立てるためにオケのバランスを完璧に保持しながら、前に出るべき所ではしっかりと自己主張する指揮ぶりはまさに名人芸です。

クリップスに関しては同じような事ばかりを書いているのですが、彼ほどに世評と実力の間に乖離のある指揮者も珍しいように思われます。

そして、この何とも言えず中途半端なアルバムに収められた演奏も、そう言うクリップスの優れた手腕が遺憾なく発揮されています。

大学祝典序曲などは、言ってみればただの接続曲のようなものなのですが、その接続曲を実に堂々たる管弦楽曲として構築しています。ですから、聞き終わった後に、何とも言えず立派な音楽を聞かせてもらったような気分にさせてくれます。

ハイドン・ヴァリエーションもまた、一つ一つの変奏の姿を実に分かりやすく描きわけながら、最初のテーマを見事な形で再現させることで、これもまた実に立派な音楽を聞いた気分にさせてくれます。

不思議なもので、極めて理知的に音楽を構築する能力を持ちながら、何故かモーツァルトやベートーベン、ブラームスという独襖系の音楽に適性を持たないアンセルメのような指揮者がいます。

クリップスという人はそれとは真逆で、その様な古典的規矩の中に収まっている音楽を見事なまでの自然体で再現する能力を持っています。

もちろん、どちらがいいという話ではありません。

クリップスはどうあがいてもアンセルメのようにはビゼーを指揮できないでしょうし、アンセルメもまたクリップスのようにはモーツァルトやブラームスは指揮できないと言うだけの話です。

そして、そう言う当たり前のことに気づいて、クリップスの優れた演奏をかぎ分けて中古レコードを求める人があらわれてきたというのは、嘉すべき事なのでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)