クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

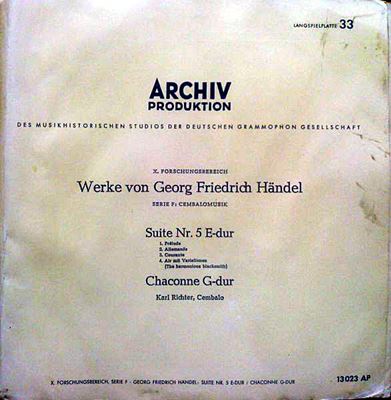

ヘンデル:シャコンヌ ト長調, HWV 435

(Harpsichord)カール・リヒター 1954年3月録音

Handel:Chaconne in G major, HWV 435

ヘンデルらしい明るさと、開放的な簡明さに満ちた音楽

ですから、このヘンデルの「シャコンヌ」に行き当たる人は殆どいないのですが、聞いてみればこれが実にヘンデルらしい活気と解放感に溢れた素晴らしい音楽なのです。

もちろん、原曲はピアノではなくてハープシコードです。

ヘンデルは8曲からなるチェンバロ組曲を書いていて、そのうちの第5番が「調子のよい鍛冶屋」というタイトルがついていてそこそこ有名なのですが、この組曲の「番外編」みたいな形で「第9番」と言われることもあるのがこの「シャコンヌ」なのです。

全体は21の変奏から成り立っているのですが、大きく見渡せば3つの部分から成り立っています。

まず始めはト長調で始まる部分で、2つずつの変奏がセットになっていて、すしずつ速度を速めて盛り上がっていきます。そして、その盛り上がりを一段落させると、今度はト短調で祈りを込めたような場面にガラッと雰囲気が変わります。そして、その内に秘めたような感情が少しずつ高まるように高揚していき、その頂点において再びト長調に戻ってその高ぶった感情をなだめるように優しげな楽想に戻ります。

そして、最後の第21変奏が全ての決算であるかのように大きな盛り上がりを見せて曲を閉じます。

つまりは、ト長調(第1変奏~第8幻想)→ト短調(第9変奏~第16変奏)→ト長調(第17変奏~第20変奏+第21変奏)という実に分かりやすい構造を持っているのです。

そして、その変奏はそれほど訓練された耳でなくても、21の変奏が流れていく様子は聞き分けることが出来るはずです。

そして「シャコンヌ」ですから、低声部において同じ音型とハーモニーが執拗に反復されるのですが、バッハの「シャコンヌ」のような晦渋さはありません。

バッハのシャコンヌではそう言う反復が現実の音としては消えてしまいながらもそれを意識しながら演奏しなければいけないという複雑さを持っているのですが、ヘンデルの場合は常に明るくて簡明で、そして開放的なのです。

新しい時代の始まりを密やかに宣言する小さな狼煙

リヒターの初録音は一般的にはシュッツの「音楽による葬送(Musikalische Exequien)」だと言われています。しかしその録音はWikipediaに記されている1954年ではなくて、1953年だったようです。(1953年11月28日~29日録音)

実は、リヒターの初期録音のクレジットは随分といい加減で、酷いボックス盤になると録音クレジットそのものが記載されていないものもあります。

また、この「音楽による葬送」の録音年に関しても、ネット上には1953年、1954年、1955年という3種類の記述が存在しているようです。

こういう事が起こる背景には、レーベルの側にきちんとしたデータが残っていないためであり、それはリヒターという音楽家の扱いがいかに軽かったかという裏返しでもあります。

実は、リヒターの初録音に関してさらに詳しく調べてみると、53年のシュッツ作品の録音よりも前に、レーマン指揮(バンベルク交響楽団)によるブランデンブルグ協奏曲やヘンデルの合奏協奏曲のチェンバリストとして録音に参加しているのです。

そして、シュッツの作品に関して言えば、リヒターの立ち位置は「合唱指揮者」だったのです。

言うまでもないことですが、オーケストラを率いる「指揮者」に対して「合唱指揮者」という存在は一段落ちるというのがこの業界の常識です。

ですから、シュッツの録音に関しても「レーマンのもとでチェンバロを弾いていた人が合唱の指揮もやっているらしいよ」みたいな雰囲気だったのではないでしょうか。

リヒターが頭角を現すのは、彼の師であったギュンター・ラミンが急死し、それによってアルヒーフ・レーベルのカタログを作りあげていく中心的な役割が弟子である彼に回ってきたことがきっかけでした。そして、歴史的な「マタイ受難曲」の録音によってその役割を十二分に果たせることを証明することによって不動の地位を確立したのでした。

しかし、そこに至るには、それ相応の準備期間があるのであって、そこには「新しい音楽」をやりたいという強い思いがあったのです。

よく知られた話ですが、ハインリヒ・シュッツ合唱団を任されたリヒターは、その合唱団でバッハのカンタータを演奏できるように鍛え上げ、名称もミュンヘン・バッハ合唱団と変更しました。さらには、自分たちの活動の幅を広げるためにミュンヘンの街角で「私たちと新しい音楽をやりませんか」と呼びかけるチラシを配って、ミュンヘン・バッハ管弦楽団を設立したのでした。

そして、彼が求めた「新しい音楽」とはどういうものかと言えば、それはこの時代の彼のチェンバロやオルガンによる録音にこそ刻み込まれています。

この1954年3月に録音された二つのヘンデル作品は、リヒターがソリストとして録音活動を行った最初のものではないかと思われます。そして、そこで割り当てられたのがヘンデルの「調子のよい鍛冶屋」と「シャコンヌ」だったというのは、レーベルから見た彼の位置づけが透けて見えます。

しかし、駆け出しの若手にとってはそう言うことに不満を述べるようなポジションにいるわけではないので、与えられた機会を生かして次のステップにつなげていくしかないのです。

それでは、何をもって次の機会につなげようとしたのかと言えば、対位法的に横に絡み合うラインを縦に積み直すような従来のやり方ではなくて、ランドフスカや、師であるラミンが切り開いてきた本来の横へ流れるスタイルで演奏して見せる事だったのです。

そんな事は、今となっては当たり前以上に自明なことなのですが、それを1950年代の前半という時代に置いてみれば、それは画期的なまでに新しかったのです。

ピアノという楽器は10本の指で鍵盤を掴むことで豊かな和声を響かせることは得意ですが、何本もの絡み合う旋律線をくっきりと描き出していくのは苦手です。ですから、ピアノでは実現が難しい複数の横へのラインをクッキリと描き出すためにチェンバロが復活する意味があったのです。

ただし、時代的な制約もあって、ここでリヒターが使用しているのは「モダン・チェンバロ」です。今の耳からすれば、その金属的な響きは耳障りでもあり違和感を感じるかもしれません。

しかし、それでもなお、ここからは伝統という怠惰の中で歪められたバッハやヘンデルの音楽を本来の姿で蘇らせようという強い意志を感じとることは出来ます。

そして、この翌年にはカナダの若いピアニストが、ピアノでもこの方法論が可能なことをゴールドベルク変奏曲という大曲で証明して見せて大きな話題となるのです。

リヒターがこの海の向こうで起こった奇跡をどのような思いで受け止めたのかは知る術もありませんが、それでもこの二人によってバッハ演奏の新しい歴史は作られていくことになるのです。

そう思えば、この54年に録音された2つのヘンデル作品は、新しい時代の始まりを密やかに宣言する小さな狼煙だったのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)