クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

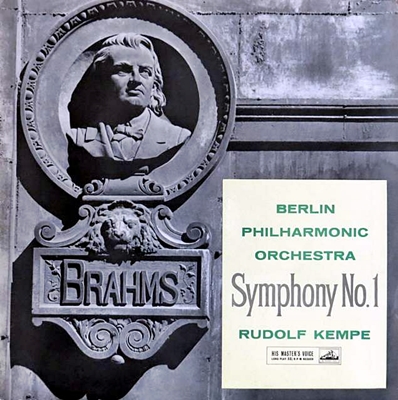

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年1月2日~3日&5日録音

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [3.Un poco allegretto e grazioso]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [4.Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

の交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

私は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

今という時代は、こう言う演奏を何度も聞き返してみる「暇人」になってみる必要があるのかもしれません

ケンペのブラームスについては、以前に何とも歯切れの悪い事を書いていました。

ケンペと言えばベートーベンやブラームスに代表されるようなドイツ・オーストリア系の正統派の作品を手堅くまとめ上げるというイメージがついて回ります。ついでに付け加えれば、一聴しただけではその良さは伝わらないけれども、何度も繰り返し聞くうちにその真価が理解できる指揮者と言う評価もついて回りました。

ただし、少しばかり嫌みっぽく言えば、これほど情報があふれかえっている世の中で、一度聞いただけでは魅力がストレートに伝わってこないような演奏を、何度も繰り返し聞くような「暇人」がどれほどいるのだろうかと心配になってしまいます。

ついでながら、ケンペはブラームスの交響曲全集を2回録音しています。一度目はベルリンフィルで、二度目は結果として最晩年になった70年代に手兵のミュンヘンフィルと録音しているのです。

ただし、面白いと思うのは、こういう場合は古い方の録音がフェードアウトして新しい方の録音が生き残るものです。ところが、遅れてきた巨匠のように持ち上げられた時期に録音したミュンヘンフィルとの全集は、ケンペが亡くなってしまうといつの間にかフェードアウトしてしまって、その身代わりのようにベルリンフィルとの古い録音の方が蘇ってきたのです。

ケンペにしてみれば自分のことを巨匠扱いしろと言ったこともなかったでしょうし、そんな事を望んだこともなかったはずです。ただ、レコード会社を中心とした営業政策の中で勝手な偶像が作りあげられて、その戦略が彼の突然の死によって崩れ去ると、そのまま放置されただけの話だったのです。

この数ヶ月、彼の録音をかなりまとめて聞き直してみて、その本質をもっとも的確に言い当てていたのは「Decca」の名物プロデューサーだったカルショーの言葉ではなかったと思うようになってきました。

カルショーはケンペのことを「欠点がクーベリックと酷似している」と述べ、さらには「浮世離れしている」と述べていたのです。

これだけでは何のことか分からないですよね。

カルショーはクーベリックのことを「徹底的な保守主義者」で「新しいことには一切の興味を示さない」と述べていたのです。

そして、ケンペにはそこに「浮世離れ」していると付け加えたのです。

おそらく、彼ほど保守的な指揮者はいなかったでしょう。そして、その姿勢は外から見れば「浮世離れ」していると感じるほどに徹底していたのです。

ですから、そこにドイツ・オーストリア系の伝統を引き継いだ「遅れてきた巨匠の姿」を見いだしたレコード会社の営業マンは慧眼だったのです。

しかし、敢えて言い切れば、それを70年代に言い出したのは時が早すぎたのです。

戦後のザッハリヒカイトの潮流がピリオド演奏という鬼子を生んで砕け散ってしまった(と、私は確信しているのですが)「今という時代」の中にケンペの浮世離れした保守主義を持ってくれば、それはまるで一筋の光明のように見える人もいるかもしれないのです。

ブラームスの1番をこれほど穏やかに演奏する人は滅多にいないでしょう。

そして、極めてシンプルな演奏でもあります。

冒頭の音の垂直落下を、ともすれば急降下爆撃のような勢いで演奏する人は多いのですが、ケンペは柔らかな響きで可能な限り穏やかに音楽を開始します。そして、その柔らかな響きは最後まで保持されます。

おそらく、このふんわりとした響きはケンペによる確信犯のはずです。

ケンペがこういう響きを欲するときは、わざと不明瞭な振り方をすることでアンサンブルが明確に揃うことを回避しました。

ケンペはその柔らか響きによって、ともすればブラームスの力みかえった澱のようなものを浄化していくのです。

そして、作品全体の構成は最後のクライマックスに向かって計算されつくしていて、暗から明へと言うベートーベン的価値観を全ての聞き手に納得させるのです。つまりは、極めてシンプルな音楽になっているのです。

それは、最初に述べたように、一度聞いただけではその魅力を感じとることは難しいかもしれません。

しかしながら、今のような時代だからこそ、そう言う演奏を何度も聞き返してみる「暇人」になってみる必要があるかもしれないのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)