クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

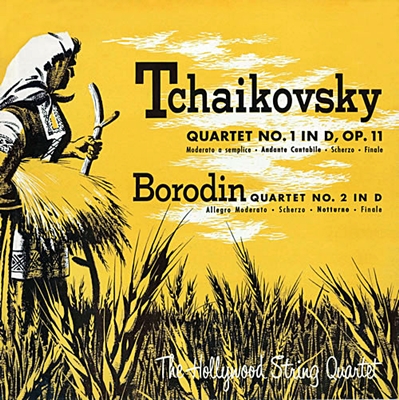

チャイコフスキー:弦楽四重奏曲第1番 ニ長調 作品11

ハリウッド弦楽四重奏団 1952年11月10日,12日&12月22日録音

Tchaikovsky:String Quartet No.1 in D-Major, Op.11 [1.Moderato A Semplice]

Tchaikovsky:String Quartet No.1 in D-Major, Op.11 [2.Andante Cantabile]

Tchaikovsky:String Quartet No.1 in D-Major, Op.11 [3.Scherzo]

Tchaikovsky:String Quartet No.1 in D-Major, Op.11 [4.Finale]

あのときほど、喜びと感動を持って作曲家としての誇りをいだいたことは私の生涯において二度とないだろう

しかし、それは第1番がとりわけ優れているというわけではなくて、何よりも第2楽章の「アンダンテ・カンタービレ」の魅力によるところが大きいと言わざるを得ません。

何しろ、久々にモスクワを訪れたトルストイを歓迎してルビンシテインが特別な演奏会を催した時に、そのトルストイがこの「アンダンテ・カンタービレ」を聞きながら涙を流したというエピソードが残っているのです。

そして、チャイコフスキーはその時のことを後に思い出して、「あのときほど、喜びと感動を持って作曲家としての誇りをいだいたことは、おそらく私の生涯において二度とないだろう」と記しているのです。

しかしながら、その様なエピソードを持つ作品なのですが、作曲されたきっかけは資金稼ぎのための自作演奏会のためでした。

さらに、その演奏会も大ホールをいっぱいにするのは難しい事が分かってきたので、小ホールのための室内楽作品として作曲されたのでした。

そのために、この作品は極めて短時間で作曲されたと伝えられています。

なお、あまりにも有名な「アンダンテ・カンタービレ」は、ウクライナにある妹の家を訪ねたときにペチカを作る職人が「ワーニャは長椅子に座ってコップにラム酒を満たす」と歌っていた民謡にもとづくと言われています。

チャイコフスキーはそのしみじみとした旋律をより洗練された形に仕立て直して「アンダンテ・カンタービレ」としたのでした。

中間部には華やかさを演出しながらも、最後はすすり泣くようなヴァイオリンで締めくくられます。

音楽家としての「音楽的要求」を満たすために結成されたカルテットだったのでしょう

「ハリウッド弦楽四重奏団」と聞いて明確なイメージを持てる人は少ないでしょう。私も、時々その名前を目にすることはあったのですが、実際の録音を聞いたことは殆どなかったような気がします。

しかし、今回、少しばかり腰を据えて聞いてみて、これがなかなかに興味深い団体であることに気づかされました。

その特徴は良く言えば「大らか」、悪く言えば「大雑把で荒っぽい」と言えるでしょうか。

この「ハリウッド弦楽四重奏団」はヴァイオリン奏者で指揮者の「フェリックス・スラットキン」を中心に結成されたカルテットでした。

スラットキンと言えば「レナード・スラットキン」を思い出す人も多いと思うのですが、このフェリックスはその「レナード・スラットキン」の父親でした。

カルテット結成のきっかけは、フェリックスがジュリアード音楽院出身のチェロ奏者「エリナー・アラー」と結婚したことでした。

新しく夫婦となった二人はカルテットの結成を計画し、ハリウッドの映画スタジオで活動していた仲間に声をかけて生まれたのが「ハリウッド弦楽四重奏団」だったのです。

当時のアメリカでは、音楽家にとってもっとも割のいい仕事はハリウッドの映画スタジオでした。そこではたらく演奏家はメジャーオーケストラの楽団員などとは比べものにならないほどのギャラを稼ぐことが出来たのです。

大戦後に新しくメンバーに加わった「ポール・シュアー」も、フィラデルフィア管弦楽団から20世紀フォックスのスタジオ・オーケストラに転身した経歴を持っていました。

しかしながら、そう言う映画スタジオでの演奏活動というのはギャラはいいものの、音楽的に満足が得られるようなものではありませんでした。

彼らは録音スタジオに出かけるとその日に演奏する音楽の譜面が配られて、それを初見で完璧に演奏することを要求されるのですから、誰もが腕利きの演奏家であることは事実でした。しかしながら、そう言う音楽を来る日も来る日も演奏を続けるのは決して楽しい仕事でなかったことも事実なのです。

そこで、当時のハリウッドには「グレンデール交響楽団」というクラシック音楽を演奏するための自主的団体が存在しました。晩年のワルターと録音活動を行った「コロンビア交響楽団」の実態はこの「グレンデール交響楽団」だったのではないかという噂もあります。

彼らが腕利きの演奏家であればあるほどに、「音楽的要求を満たすためにはグレンデール交響楽団」という存在は絶対に必要だったのでしょう。

フェリックス・スラットキンもまたセントルイス交響楽団から20世紀フォックス社のオーケストラのコンサートマスターに転出しています。そして、それと同時に「ハリウッド弦楽四重奏団」を結成しているので、それもまた同じような要求がもたらしたものだったのでしょう。

その事がこのカルテットの性格を特徴づけていることは間違いありません。

彼らは、同時代に活躍した「ブダペスト弦楽四重奏団」や「ジュリアード弦楽四重奏団」のような常設のカルテットではありませんでしたから、それで「食っていく」必要は全くなかったのです。

いや、必要がないどころか、ハリウッドのスタジオでの活動で十分すぎるほどに稼いでいたのですから、カルテットとしての活動は「楽しみ」のためだったのです。

彼らは50年代にCapitolでかなりまとまった録音を残しているのですが、そのレパートリーは実にユニークです。

ベートーベンやシューベルトという定番中の定番から、ヒンデミットやプロコフィエフ、ショスタコーヴィチという少しひねったもの、さらにはウォルトン、ヴィラ=ロボス、ポール・クレストンなどというレアな作品まで多岐にわたっているのです。それは、彼らが今演奏したい作品を自由に選んで録音したという雰囲気が伝わってきます。

当時のCapitolはNat King ColeやFrank Sinatraという売れっ子の歌手をたくさん抱えていましたから、クラシック音楽の部門などはレーベルのブランドイメージ程度の意味しかもたなかったはずです。彼らが演奏したい作品を録音して、それが思ったように売れなかったとしてもそれほど気にはならなかったはずです。

このボロディンやチャイコフスキーの弦楽四重奏曲は彼らにとってはもっとも初期の録音に分類されるのですが、良くも悪くも彼らの特徴がよくあらわれています。

彼らが活躍した50年代というのは、カルテットというものが大きく姿を変えた時代でした。

それは、ファースト・ヴァイオリン主導のスタイルから4人の奏者が対等の立場で精緻なアンサンブルを聴かせるスタイルへの変化です。その先頭を走っていったのが「ブダペスト弦楽四重奏団」や「ジュリアード弦楽四重奏団」であったことは言うまでもないのですが、そう言うスタイルと較べると彼らの演奏はまるで時計の針が止まったかのようです。

アンサンブルの精度という点で言えば全く別次元の大らかさです。

しかし、それは彼らが下手だというわけではありません。ハリウッドの録音スタジオで活躍している彼らが「下手」なはずはないのです。

そうではなくて、カルテットを結成してやりたい音楽の質が全く異なるのです。

そして、それを不満に思う部分があることは否定しないのですが、それでも、もっとも有名な第3楽章の「夜想曲」などを聞くと、こう言うのはファースト・ヴァイオリン主導でなくてはその魅力は発揮できないなと思うのです。

こういう言い方をすると彼らを貶めるようになるのですが、「ハリウッド弦楽四重奏団」というのは50年代というアメリカ黄金期のハリウッドに咲いた徒花のようなカルテットだったのかもしれません。

それ故に、他の何処にもない不思議な魅力があることも事実なのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)