クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

レハール:ワルツ「金と銀」, Op.79

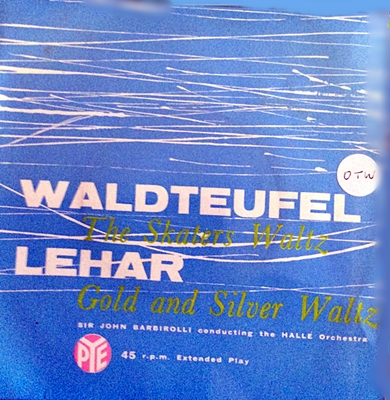

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1952年4月5日録音(Mono)&1957年5月録音(Stereo)

Lehar:Gold Und Silber-Waltz, Op. 75 (Mono:Recorded on April 5, 1952)

Lehar:Gold Und Silber-Waltz, Op. 75 (Stereo:Recorded on May, 1957)

滅び行く古き良きヨーロッパの姿が匂い立ってくる

「メリー・ウィドウ」や「微笑みの国」は今もヨーロッパの劇場では定番のプログラムになっています。

そして、そう言うオペレッタの中で演奏された数多くのワルツ、例えば「メリー・ウィドウ・ワルツ」や「ルクセンブルク・ワルツ」などはコンサート・プログラムとしても生き残っています。

まさに、レハールは天性のメロディー・メーカーだったと言えます。

そんなレハールのもう一つの表看板がこのワルツ「金と銀」でしょう。

このワルツは、レハールにしては珍しく、オペレッタの中の作品ではなくて単独の作品として作曲されました。

1902年の謝肉祭の間に催されたパウリーネ・メッテルニヒ侯爵夫人主催の舞踏会のために作曲されたらしくて、「金と銀」というタイトルは、この舞踏会の課題にそったものだったようです。

ちなみに、「パウリーネ・メッテルニヒ」なる女性はこの時代の音楽家にとってはパトロン中のパトロンとも言うべき存在であり、その交友関係はリヒャルト・ワーグナー、フランツ・リストなどを筆頭に多岐に及んだそうです。

夫はオーストリア帝国の宰相だったメッテルニヒ侯爵の一人息子であり、外交官であった夫に従ってザクセンやパリの社交界で重きをなし、夫が亡くなってからはウィーンに戻ってヨーロッパ社交界の指導者とも言うべき地位にあった女性でした。

そのウィーンでのサロンでは数多くのオペラを簡略した形で上演をし、その中には「ニーベルングの指輪」も含まれていたというのですから驚かされます。

そんな彼女のことを、多くの人はオーストリア帝国とフランス帝国(第二帝政)の栄枯盛衰を間近で見届けた女性として尊敬をし、その存在そのものをヨーロッパから消え去った二つの帝国の生きた象徴と見なしたのです。

そして、そんなパウリーネがこの世を去ったのは第1次世界大戦直前の1912年だったというのは幸せなことだったのかもしれません。

その様なパウリーネが主宰する舞踏界に「金と銀」のような作品を提出したレハールというのは、実に「よく分かっているね」と言いたくなるほど凄い奴なのです。

それは世に言われるような通俗曲ではない、まさに滅び行く古き良きヨーロッパの姿が匂い立ってくることに気づくべきなのです。

ケンペはこのような小品をまとめたアルバムをたくさん録音しています。

「歌わせる」事に関しては天下一品の腕前を持っていたバルビローリにとってはピッタリの音楽

ケンペによる小品の録音を取り上げたときに、特に素晴らしいのはレハールのワルツ「金と銀」だとして、「この作品はすでにバルビローリの指揮でアップしてあるのですが、このケンペの指揮で聞くと、これは世間で言われるような下らぬ通俗曲ではないことがはっきりと分かります。」と書きました。

ところが、後で調べてみると肝心のバルビローリの録音はアップしていないことに気づいてしまいました。(^^;

と言うことで、慌ててバルビローリ&ハレ管による「金と銀」をアップしておきます。

言うまでもないことですが、バルビローリという指揮者もこういう小品の扱いは上手な人でした。

と言うか、この時代の指揮者は「巨匠」とよばれるような人でも、決してその様な「小品」を馬鹿にするような態度は取りませんでした。そして、そう言う「巨匠」達の中でもバルビローリは「歌わせる」事に関しては天下一品の腕前を持っていましたから、「金と銀」のような作品は彼にとってはピッタリの音楽でした。

その証拠に、私の手もとにはモノラルとステレオによる2種類の録音があります。

オケはどちらもハレ管で、モノラルは1952年4月、ステレオは1957年5月に録音をしています。

モノラルもステレオも「歌わせ上手」なバルビローリならではの演奏なのですが、より入念な表情付けを行っているのはステレオ録音の方です。

思い入れたっぷりの間の取り方、「崩し」とも思えるほどの入念な表情づけなどは見事なものです。

しかし、残念なのはハレ管の響きなのですが、それは比べる相手が悪すぎるからかもしれません。

ケンペ盤で聞くことのできるウィーンフィルというのは、ああいう古きヨーロッパが匂い立ってくる響きが出せる唯一無二のオケだからです。

導入部が終わって弦楽器がワルツの旋律を歌い出すところでは、まさにこれぞウィーンフィル!!と言いたくなります。

それと同じ事をハレ管に注文するのは、いかにバルビローリであっても、それは不可能なことなのでしょう。

よせられたコメント

2018-09-29:joshua

- モノラルの音が滅法いいです

ステレオより雰囲気が感じられます

バルビさんのワルツは、チャイコの弦セレ、シュトラウスのこうもり序曲

すごいアチェレランドで締めで堪能してましたが、もちろん、金と銀も楽しめました

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)