クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

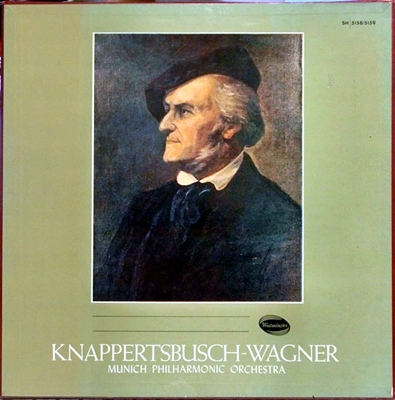

ワーグナー:「リエンツィ」序曲

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音

Wagner:Rienzi Overture

ワーグナーの出世作

実際、ビューローが「マイアベーヤの最後のオペラ」と称したように、華麗で豪華な作品に仕上がっています。

しかし、そのマイアベーヤの尽力があったにもかかわらずパリでの上演は成功せず、初演はドレスデンの歌劇場に行われることになります。

上演時間は6時間にも達するにもかかわらず(現在は整理がされて3時間半程度になっています)、この初演は熱狂的とも言える大成功をおさめ、無名のワーグナーを有名作曲家へと押し上げることになりました。

しかし、現在ではこれに続く「さまよえるオランダ人」と比べると評価は低く、編成の規模の大きさや上演時間の長さもあって歌劇場で上演されることはほとんどありません。

CDを探してみても、全曲録音されたものは地元ドレスデンの歌劇場のものをのぞけばほとんど存在しないのではないでしょうか。

そんな中で、この序曲だけはコンサートピースとしてよく演奏されます。

序曲はまずリエンツィが、民衆に革命を呼びかけるトランペットの動機から始まり、さらにリエンツィの祈りの歌「全能の天よ、護りたまえ」、リエンツィの雄叫び「聖なる魂の騎士」等が用いられていて、これを聴けば歌劇の全体が分かるという仕組みになっています。

巨大にして深々と沈潜していくのですが、ワーグナー的な立派さからははるか遠くの場所へ行ってしまっています

録音という行為における二律背反について述べてきたのですが、録音プロデューサーたるものは「技術的完璧」と「音楽的完璧」の両立を目指して努力するのであって、それがあたかも対立するかのように描き出すのは間違っているのではないかという批判は受けそうです。

確かに、「二律背反」という描き方はあまりにも物事を単純化し図式化しすぎていることは事実です。

しかし、その様な単純化は問題の所在を明確にすると言う利点は持っています。

つまらない演奏というものは実演であっても録音であっても我慢できないものなのですが、実演の場合は少なくともその時だけ我慢すればいいという「救い」があります。

しかし、録音であればそう言うわけにもいかないのです。

そして演奏における技術的な瑕疵というのは誰の耳にも明らかになるものですから、録音に携わるものにとっては「技術的完璧」はどうしても優先せざるを得ないのです。

そして、演奏家が録音に向けて十分に準備をしてくればいいのですが、決してそうではない事が多いという事実をカルショーは至るところで忌ま忌ましさを込めて書き記しています。そうなれば、契約で決められたセッション回数の中で仕上げるためには「技術的完璧」だけで手一杯になってしまうことも多いのです。

さらに、カルショーは「音楽的完璧」を求めるためには「反復」が必要だと述べています。

その典型として彼はクリフォード・カーゾンの名前を挙げているのですが、カーゾンは技術的には何の問題もない演奏ができても、そこでの音楽的完璧さを求めて一つの楽章全体を何回も録りなおすことを厭わなかったというのです。

それが協奏曲であれば、つき合わされるオーケストラはウンザリさせられますし、録音チームにとってもそれはかなりの我慢を強いられる作業だったのです。

そして、その様な反復作業は録音コストを引き上げることにつながりますから、クラシック音楽などと言うものに何の興味もないDeccaの経営陣にとっては理解も出来なければ我慢もできなかったようです。もっとも、カルショーの筆にはDecca経営陣への恨みつらみがこめられていますので、多少は割り引いて読む必要はありますが・・・。

ただし、世の中には、そう言う常識の枠に収まらない人というのはいます。

その典型がクナパーツブッシュでしょう。

このリハーサルをしないことで有名な指揮者は、本番の一回勝負で自分が望むべき方向に音楽を導いていく術を持っていました。

そして、概ねはそう言う方向に進むのですが、やる気のないオケに対しては無理強いをしないという彼のポリシーによって、時には破滅的な結果に陥ることもあったのでした。

ですから、結果は神のみぞ知るという博奕的なところのある指揮者ではあったのですが、完璧を求めて反復を繰り返すというのは彼の辞書には一文字たりとも存在しなかったことは間違いありません。

クナパーツブッシュの晩年においては、すでにその様なポリシーは古い世代に属するものでした。そして、その結果として世界的名声を望むのは難しい指揮者にもなっていました。

おそらく、今も彼の名前を忘れずに高く評価しているのは日本くらいではないかと思われます。

もちろん、そこには宇野氏の役割も大きいのですが、そこには人の心にふれてくる音楽に機敏に反応するという、日本人ならではの感性こそがその受容の根っこにはあるように思われます。

例えば、この「リエンツィ序曲」なんかは巨大にして深々と沈潜していくのですが、それでもワーグナー的な立派さからははるか遠くの場所へ行ってしまっています。悪く言えば、ド演歌版ワーグナーなのです。

でも、そのド演歌である所こそが少なくない日本人にの琴線には触れてくるのです。

そう言えばベイシーの店主である菅原正二が、この「リエンツィ序曲」に一人涙する若い女性のことを書いていたことを思い出しました。

つまりは、最晩年のクナパーツブッシュの音楽とはそう言う音楽だったのですから、願い下げにしたい人がいてもそれは至極当然のことではあります。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)