クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ワーグナー:「タンホイザー」序曲

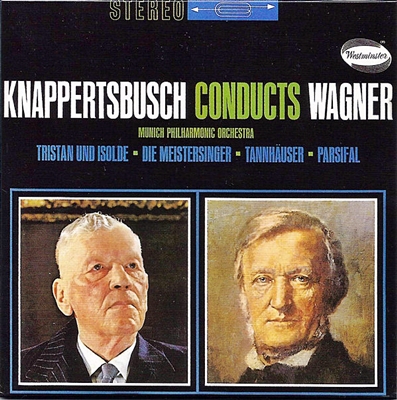

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音

Wagner:Tannhauser Overture

男の身勝手

誰かが似たようなことを書いていたような気がするのですが、このお話を現代風に翻案してみればこんな風になります。

『都会に出て行って風俗のお店通いに狂ってしまった男とそんなアホ男を田舎でひたすら待ちわびる純情な娘、そしてそんな娘に密かに心を寄せる堅気の田舎青年・・・というのが基本的な人間関係です。

この男、一度は改心したかのように見えて田舎に戻ってきます。ところが、村の祭りで例の堅気の青年が「徳」だの「愛」だのとほざくのを聞いて心底うんざりしてしまって、「やっぱり町の風俗の姉ちゃんが一番だ!」なんどと叫んでしまいます。

驚いたのは村の衆であり、とりわけその純情娘の親や親戚から総スカンを食って再び村にはおれなくなってしまいます。

しかし、それでも世間知らずの純情娘はそのアホ男のことが忘れられず、必死で彼のことをとりなします。

仕方がないので、一族の連中は、「そんならハローワークに言ってまともな仕事について堅気の生活をするなら許してやる。(ローマ法王の許しを得るなら許してやる)」といいます。

男は仕方なくハローワークに通うのですが(ローマ巡礼)、基本的に考えが甘いので上手く職を得ることなど出来るはずもなく「世間の連中はどうせ俺のことなんか何も分かってくれないんだ!やっぱり俺には風俗の姉ちゃんが一番だ!!」と叫んで男は再び都会に出て行こうとします。

ところが、嫌と言うほど裏切り続けられたにもかかわらず、その純情娘はそれでもアホ男のことを忘れられず、最後は自分の命を投げ出して彼を救ってくれるのです。

さすがのアホ男もその娘の献身的な愛のおかげでようやくにして目覚め、おまけに、世間の人もその娘の心を思ってアホ男を許します。』

・・・という、男の身勝手を絵に描いたようなお話です。

あらためて指摘するまでもないことですが、このアホ男とは疑いもなくワーグナー自身のことです。

彼は己のアホさ加減と身勝手さを嫌と言うほど知っていました。

でも、そんなあほうな自分でもいつか命をかけてでも愛して救ってくれる純情な女性が現れることを本気で信じていたのもワーグナーという男でした。

「カルショー的哲学」からすれば不都合極まりない条件が、結果としてクナッパーツブッシュが持っている美質を最大限に引き出している

クナッパーツブッシュは1962年11月にミュンヘン・フィルを使ってワーグナーの管弦楽曲をまとめて録音しています。そして、この翌年の1月に同じ顔合わせであの有名なブルックナーの8番を録音することになるのですが、それが彼にとって最後のスタジオ録音と言うことになります。

クナッパーツブッシュと言えば「録音嫌い」と言うことが言われます。

カルショーはクナッパーツブッシュを起用してワーグナーの「指輪4部作」を録音することが宿願でした。そして、その宿願の第一歩として1957年に「ワルキューレ」の録音に取りかかるのですが、それが「第1幕」だけで頓挫してしまったことは有名な話です。

その背景には「録音」というものに対する両者の「哲学」の違いがあったことは事実です。

劇場の人であるクナッパーツブッシュにしてみれば、歌手が一カ所か二カ所音を外したくらいくらいの事は何の不都合も感じなかったはずです。

ところが、「完璧な録音」こそが「哲学」であるカルショーにしてみればそれは絶対に許せないことであって、重箱の隅をつつくように録音をチェックしては、必要があればテイク2,テイク3を要求せざるを得ないのです。

それはクナの「哲学」から考えればたまったものではないのです。

カルショーは、クナッパーツブッシュは録音のプレイバックすらも聞こうとせずにスタジオを去ったと書いています。

カルショーにしてみれば、明らかにミスがあることが分かっている録音をそのまま放置することはできないのですが、クナッパーツブッシュにして盛ればそんな事は取るに足らない些細なモンだったのです。

しかし、カルショーは己の哲学を貫きました。

カルショーがあの手この手でクナッパーツブッシュを宥めながら録音させた様子は、むずかる小さな子どもをあやすようだったと伝えられています。しかし、そんな状態で指輪の4部作を録音など出来るはずもないのであって、結果としてカルショーは会社上層部の反対を押し切って指揮者かをクナッパーツブッシュからショルティに切り替えるのです。

そして、その事は「録音」の歴史においてきわめて重要な、決定的とも言うべき分水嶺になったのでした。

しかし、面白いと思うのは、クナッパーツブッシュとは真逆だと思われるジョージ・セルもスタジオ録音というものに対する懐疑的な考えを述べているのです。セルもまた、スタジオ録音というものが音楽全体の流れを無視をした切り貼りによって表面的な完璧さを目指すだけならば、そんなものは「忌まわしいだけの行為」だと述べているのです。

ですから、この「哲学」の違いはカルショーとクナパーツブッシュという二人の問題ではなくて、「録音」と言う行為をめぐるより深刻で本質的な問題を内包していたのです。

振り返ってみれば、クナッパーツブッシュは録音という行為に対して決して否定的ではありませんでした。彼のディスコグラフィをチェックしてみれば、録音の黎明期とも言うべき1920年代から熱心に録音活動に取り組んでいるのです。

ですから、彼が「録音」という行為に対して一見すると否定的な態度を取るようになったのは、カルショーに代表されるような「新しいスタイル」にもとづく「録音」に出会い、そう言うスタイルによる「録音」に拒絶反応を起こしたものだったのです。

この「録音」というものに対する「哲学」の違いはその後も長く決着を見ることはありませんでした。

何故ならば、作り手の側からすればカルショーに代表されるような「完璧な録音」という「哲学」へと収斂していったのですが、聞き手の側からはいつまでたってもそう言う「哲学」への疑問と不満が表明され続けたからでした。

何故かと言えば、このクナッパーツブッシュによる最後のワーグナー録音を聞けば、聞き手の側からすれば「完璧な録音」だけでは実現されない「何か」があることはあまりにも明らかだからです。

例えば、この「タンホイザー」序曲を聞くだけで、その「何か」がカルショー的な「完璧」さでは捉えきれないものであることを誰もが納得するはずです。

あまりにも多くの場所で語り尽くされている録音であり、それに対して何も付け加える必要はないので素は、敢えて付け加えるとすれば、この音楽は深々と沈潜していきます。

それは、音楽に内在する感情のうねりに沿ってより深く沈み込んでいのであって、その沈潜した底から、今度はフィナーレに向かって信じられない大きさへと膨れあがっていくのです。その鮮やかな場面転換こそはクナパーツブッシュの真骨頂であり、そういう音楽を聞けば誰もが鳥肌が立つような思いにとらわれるはずです。

そして、そう言う「偉大さ」を形あるものにしたのは、おかしな言い方のなるのですがウェストミンスター・レーベルのいい加減さだったと言う事実に突き当たって困ってしまうのです。

伝えられるところでは、ウェストミンスターによるクナパーツブッシュの録音では、驚くことに、マイクセッティングの調整するら満足に出来ていない状態でクナッパーツブッシュが演奏を始めてしまったようなのです。

もしも、それがカルショーならば当然の事ながらストップをかけるのでしょう。しかし、ウェストミンスターのスタッフは「まあいいか!」みたいな感じでそのまま録音を開始したようなのです。

さらに録音に使ったミュンヘンのバイエルン・スタジオ(Bavaria Studio )もきわめてデッドな会場で、Deccaならば絶対に使わないような場所だったのです。

しかし、そう言う「カルショー的哲学」からすれば不都合極まりない条件が、結果としてクナッパーツブッシュが持っている美質を最大限に引き出してしまったのです。

しかし、こういう書き方をすると、まるで私は「カルショー的哲学」を否定しているように読めてしまうのですが、事はそれほど単純ではありません。

ただし、すでに長くなってきていますので、この62年のウェストミンスター録音を紹介しながら、そのあたりのことをじっくりと考えてみたいと思います。

よせられたコメント

2018-09-12:secondhand lion

- 録音に対する哲学以前に、のんびりと日向ぼっこをしているような一本調子で退屈な演奏に聞こえるのですが。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)