クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:交響曲第39番 K.543

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団 1954年4月23日録音

Mozart:Symphony No.39 in E-flat major, K.543 [1.Adagio; Allegro]

Mozart:Symphony No.39 in E-flat major, K.543 [2.Andante con moto]

Mozart:Symphony No.39 in E-flat major, K.543 [3.Menuetto e Trio]

Mozart:Symphony No.39 in E-flat major, K.543 [4.Allegro]

「後期三大交響曲」という言い方をされます。

それらは僅か2ヶ月ほどの間に生み出されたのですから、そう言う言い方で一括りにすることに大きな間違いはありません。しかし、この変ホ長調(K.543)の交響曲は他の2曲と較べると非常に影の薄い存在となっています。もちろん、その事を持ってこの交響曲の価値が低いというわけではなくて、逆にト短調(K.550)とハ長調(K.551)への言及が飛び抜けて大きいことの裏返しとして、その様に見えてしまうのです。

しかし、落ち着いて考えてみると、この変ホ長調の交響曲と他の二つの交響曲との間にそれほどの差が存在するのでしょうか?

確かにこの交響曲にはト短調シンフォニーの憂愁はありませんし、ハ長調シンフォニーの輝かしさもありません。

ニール・ザスローも指摘しているように、こ変ホ長調というフラット付きの調性では弦楽器はややくすんだ響きをつくり出してしまいます。さらに、ザスローはこの交響曲がオーボエを欠いているがゆえに、他とは違う音色を持たざるを得ないことも指摘しています。

つまりは、どこか己を強くアピールできる「取り柄」みたいなものが希薄なのです。

しかし、誰が言い出したのかは分かりませんが、この交響曲には「白鳥の歌」という言い方がされることがありました。しかし、それも最近ではあまり耳にしなくなりました。

「白鳥の歌」というのは、「白鳥は死ぬ前に最後に一声美しく鳴く」という言い伝えから、作曲家の最後の作品をさす言葉として使われました。さらには、もう少し拡大解釈されて、作曲家の最後に相応しい作品を白鳥の歌と呼ぶようになりました。

当然の事ながら、この変ホ長調の交響曲はモーツァルトにとっての最後の作品ではありませんし、「作曲家の最後に相応しい作品」なのかと聞かれれば首をかしげざるを得ません。

今から見れば随分と無責任で的はずれな物言いでした。

ならば、やはりこの作品は他の2曲と較べると特徴の乏しい音楽と言わざるを得ないのでしょうか。

しかし、実際に聞いてみれば、他の2曲にはない魅力がこの交響曲にあることも事実です。

しかし、それを頑張って言葉で説明することは「モーツァルトの美しさ」を説明することにしか過ぎず、結果として「美しいモーツァルト」を見逃してしまうことに繋がります。

ただ、そうは思いつつ敢えて述べればこんな感じになるのでしょうか。

まずは、第1楽章冒頭のアダージョはフランス風の序曲であり、その半音階的技法で彩られた音楽の特徴がこの交響曲全体を特徴づけています。そして、この序曲が次第に本体のアレグロへの期待感を抱かせるように進行しながら、その肝心のアレグロが意外なほどに控えめに登場します。そして、ワンクッションおいてから期待通りの激しさへと駆け上っていくのですが、このあたりの音楽の運び方は実に面白いです。

続く第2楽章は冒頭のどこか田園的な旋律とそこに吹きすさぶ激しい風を思わせるような旋律の二つだけで出来上がっています。この少ないパーツだけで充実した音楽を作りあげてしまうモーツァルトの腕の冴えは見事なものです。

そして、この交響曲でもっとも魅力的なのが続くメヌエットのトリオでしょう。これは、ワルツの前身となるレントラーの様式なのですが、その旋律をクラリネットに吹かせているのが実に効果的です。

しかしながら、この交響曲を聞いていていつも物足りなく思うのがアレグロの終楽章です。

これは明らかにハイドン的なのですが、構造は極めてシンプルで、単一の主題を少しずつ形を変えながら循環させるように書かれています。そして、その循環が突然絶ちきられるようにあっけなく終わってしまうので、聞いている方としては何か一人取り残されたような気分が残ってしまうのです。

ザスローはこれをコルトダンスの形式に従ったある種の滑稽さの表現だと書いていて、それ故にこの部分はある程度の「あくどさ」が必要だと主張しています。つまりは、モーツァルトの作品だと言うことで上品に演奏してしまうと、この急転直下がもたらすユーモアが矮小化されるというのです。

なるほど、そう言われれば何となく分かるような気がするのですが、ほとんどの演奏はこの部分で期待されるあくどさを実現できていないことは残念です。

交響曲第39番 変ホ長調 K.543

- 第1楽章:Adagio; Allegro

- 第2楽章:Andante con moto

- 第3楽章:Menuetto e Trio

- 第4楽章:Allegro

クールな歌い回しの中から、モーツァルト特有の透明で静謐な悲しみが浮かび上がってくる

1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。

何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。

今では考えにくいことですが、モーツァルトという音楽家は子供向けの可愛らしい音楽をたくさん書いた人というのが通り相場だったのです。

もちろん、それは世間一般のモーツァルトに対する受け取り方であって、モーツァルトの音楽の素晴らしさは分かる人には分かっていることでした。

ブラームスなどは、「モーツァルトの音楽こそ最良の音楽です。しかしそれは万人にわかるわけではない。私の曲が大勢に好まれるのも、そのお陰です」みたいなことを語っていました。

しかし、そうなってしまう背景には、モーツァルトの残した膨大な音楽に容易にアクセスできないという障壁があったからです。

スコアだけを見て音楽をイメージできるような人はごく僅かであって、多くの聞き手にとっては、それは実際に音になってこそ始めて認識できるものだからです。その事を考えれば、この生誕20の年を画期として膨大なモーツァルト録音が流通したことは、その障壁を一気に下げることにつながったのです。

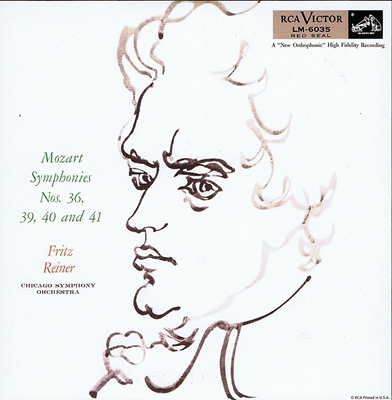

そして、そう言う「モーツァルト・イヤー」に向けて、一般的にはモーツァルトとは水と油のような関係だと思われるフリッツ・ライナーもそれなりにまとまった録音を行ったというわけです。

- 交響曲第39番 K.543 1954年4月23日録音

- 交響曲第40番 K.550 1954年4月25日録音

- 交響曲第36番 K.425「リンツ」 1954年4月26日録音

- 交響曲第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」 1954年4月26日録音

- セレナード第13番 K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 1954年12月4日録音

- ディヴェルティメント第17番 K.334 1955年4月23日&26日録音

繰り返しになりますが、ライナーとモーツァルトと言えば決して相性はよくないように思えます。実際、コンサートでもあまり取り上げなかったようですし、残された録音も決して多くはありません。

しかし、彼は「もっとも敬愛する音楽家はモーツァルトだ」と常々語っていました。

ですから、彼は決してモーツァルトを苦手としていたわけではありません。

その証拠として、この54年から55年にかけて行われた一連のモーツァルト録音は実に良く考え抜かれた録音であったことに気づかされるからです。

ライナーと言えば速めのテンポで明晰な造形を行うというのが一般的な認識です。

しかし、この一連の録音を聞くと、たとえばト短調シンフォニーのメヌエット楽章などはライナーとは思えないほどに暗鬱な表現をとっています。

さらに言えば、K.334のディヴェルティメントではアンダンテやアダージョ楽章では、微妙にテンポを変化させることによって、常とは違う姿を見せています。

それに対して、ジュピターの両端楽章などはとんでもないスピードで駆け抜けていきます。リンツやアイネ・クライネでの弾むようなリズムなどはまさにライナーの真骨頂です。

そう言うスタイルの違いはその時々の気まぐれなどではなくて、ライナーなりに考え抜いた結果だったはずです。

ただし、それが当時の聴衆にすんなりと受け容れられたかと言えば、それは残念ながら「NO!」と言わざるを得ませんでした。

それは、霊界にいるモーツァルトと交信してるとまで言われたワルターのスタイルを思い出せばすぐに納得できます。ワルターのモーツァルトがスタンダードとするならば、このライナーのモーツァルトは随分と遠い位置にあることになります。

しかし、時が流れ、いわゆるピリオド演奏という荒波をくぐり抜けてみれば、十分に中身のつまった充実した響きでありながら、リズムが明晰なモーツァルトには強い説得力があることに誰もが気づくはずです。

そして、フィナーレにおけるたたみ込むような迫力に目を奪われる向きもあるのですが、それよりも歌い上げる部分では決して甘い情感に流されることなくクールに歌いきるところこそが凄いのです。

そのクールな歌い回しの中から、モーツァルト特有の透明で静謐な悲しみが浮かび上がってきます。

その意味ではセル&クリーブランドのモーツァルト演奏なんかと相似形だと思うのですが、あれよりは「熱い」ことは確かです。セルの演奏の精緻さには心ひかれるけれども「体温の低さ」が残念だ(もちろん、私は感じませんが・・・^^;)と言う方にはちょうどいいかもしれません。

ただ、唯一残念なのは、54年から55年にかけてのRCA録音であるにもかかわらず、「ジュピター」だけがステレオ録音であり、それ以外は全て「モノラル録音」であることです。

もちろん、私は「モノラル録音」だから駄目だというスタンスはとっていないのですが、この場合の「ステレオ録音」には明らかに大きなアドバンテージを感じざるを得ません。55年に録音されたディヴェルティメントは言うに及ばず、それ以外の作品も4月23日から26日にかけての録音だったのですから、何とかならなかったのかという思いは拭いきれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)