クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ワーグナー:「ワルキューレ」より「ヴォータンの別れと魔の炎の音楽」

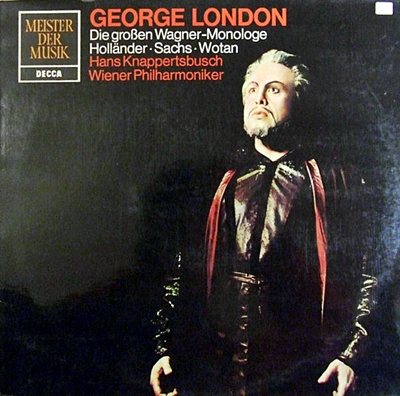

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 (Br)ジョージ・ロンドン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年6月9日~11日録音

Wagner:Die Walkure "Leb wohll, du kuhnes, herrliches Kind!"

わが槍の切っ先を恐れる者は、けっしてこの炎を踏み越えるな

事の起こりは、ブリュンヒルデが父であるヴォータンの命に背いてジークリンデとジークムントを助けようとしたことです。

何故ならば、ブリュンヒルデはヴォータンからジークムントに死を宣告する役目を与えられていたからです。

彼女は二人の愛の強さに心打たれ、父であるヴォータンに背いて彼らを助けようとするのです。しかし、ヴォータンによってノートゥングの剣を打ち砕かれたジークムントはフンディングの槍によって倒されてしまいます。

ジークムントを失ったジークリンデは生きる希望をなくすのですが、ブリュンヒルデは彼女にジークムントの子供を宿していることを告げて生きることを説得します。

そして、生きることを決心したジークリンデに対して、ブリュンヒルデはその子供に「ジークフリート」と名づけ、ジークリンデもまた一人森の奥へと逃れていくのです。

そこへ自らの命に背いたブリュンヒルデへの怒りを漲らせてヴォータンが登場します。

ヴォータンはブリュンヒルデをワルキューレから除名し父娘の縁も切ることを告げます。ワルキューレ達はその過酷な罪の軽減を嘆願するのですがヴォータンは聞き入れず彼女たちを追い払ってしまいます。

ブリュンヒルデもまた神の力を奪われた無防備な状態で眠らされるのならば、臆病者は近づけないようにまわりに火を放つことを願います。

壮大な「ワルキューレの動機」と「まどろみの動機」によって告別の場面に入っていくのですが、この場面が演奏会などでも独立して取り上げられる「ヴォータンの告別」と呼ばれる場面です。

ブリュンヒルデの必死の願いに心動かされたヴォータンは「神たる自分よりも自由な男だけが求婚する」ことを了承します。

そして、彼女のまぶたに最後の口づけをして神性を奪い岩山に横たえ身体を盾で覆います。

やがて、槍を振りかざして岩を三度打ち鳴らして火の神ローゲを呼び出すと「魔の炎の音楽」の場面に入ります。

ローゲはヴォータンの指示に従って彼女のまわりを火で囲むと、ヴォータンは槍を高く掲げて「わが槍の切っ先を恐れる者は、けっしてこの炎を踏み越えるな」と叫びます。

そして、一面の炎に包まれたブリュンヒルデから名残惜しげに去ってゆくうちに幕は下りるのです。

深々と沈潜していくようなクナッパーツブッシュの音楽を必要とする人は多いのでしょう

クナッパーツブッシュの音楽は嫌いだという人は少なくありません。

その論拠となるのは、楽譜に書かれているテンポ指示を無視し、自分の都合のいいように勝手に演奏してしまうからであり、それはすでに解釈の領域を超えた恣意的な改変だというものです。

言わんとしていることはよく分かります。

このクナッパーツブッシュの数ある録音のなかでも優れものの一つと言われる「ヴォータンの告別と魔の炎の音楽」なども、そう言う「恣意性」を否定できない音楽の典型です。

さらに言えば、ブルックナー演奏においても平気で改竄版を使用するのも、そう言うクナッパーツブッシュの傾向を如実にあらわしたものと言えるでしょう。

作曲家の意志を何よりも尊重し、原典に対しては忠実に演奏することが何よりも重要視される今の時代にあっては否定しようのないスタンスです。

ただし、私などは、この「原典」を尊重することが本当に作曲家の思いを大切にすることにつながるのだろうかという疑問は常につきまとっています。

それには概ね二つの理由があります。

一つめは、いわゆる「原典」であるスコアというものがきわめて不完全なものだと言うことです。

例えば、何も書いていないからそのままインテンポで演奏すればいいわけではないという場面はいくつでも指摘できます。

さらに言えば、「Allegro」と指定された時に、その「Allegro」をどの程度の速さで演奏すればいいのかは「解釈」が求められます。ましてや、テンポ設定が「Allegro」と書かれている以上は新たな指示があるまでそのままインテンポで演奏すればよいと言うわけでないことも、これまた明らかです。

さらに言えば、モーツァルトの時代などであれば、スコアに書かれているのは骨子だけであり、演奏される場に従って適切に装飾音を追加することを前提にしているものも少なくないのです。

ですから、不十分極まるスコアだけを頼りに、そこに「書かれていることだけ」を音に変換するだけでは作曲家の思いにたどり着けないこともまた明らかなのです。

原典尊重の鬼のように言われるライナーやセルにしたって、随分と細かくテンポを動かして繊細な表情付けを行っているのはよく知られていることです。

もっとも、クナッパーツブッシュを否定する人たちもその様なことは「解釈」の範疇であり否定はしないでしょう。

要はクナッパーツブッシュの場合はその様な「解釈」の域を超えているがゆえに許せないと思われるのでしょう。

ですから、この点については認識は共有できるのではないかと思います。

ただし、次の点についてはおそらく意見は分かれるでしょう。

チリの国民的詩人パブロ・ネルーダと郵便配達夫マリオの交流を描いた「イル・ポスティーノ」と言う映画がありました。

その映画のなかでとても印象的な場面がありました。

密かに思いを寄せる女性に自分の思いを伝える文才を持たないマリオは、ネルーダの詩を引用してラブレターを送ります。

それを知ったネルーダは「盗作を君に許したつもりはないのだが」と言うのですが、それに対してマリオは「詩はそれを必要とする人のものだ」と反論するのです。

このマリオの反論は、芸術的創造というものは、ひとたび作者のもとを離れればそれは必要とする人の所有物になるのであって、それを必要とする人の幅が広がればその思いにあわせて時には「解釈」の域を超えた捉え方をされることにもつながることを主張します。

しかし、それを許せるかどうかと言うのは、それぞれのスタンスによって異なってくることは仕方のないことでしょう。

作り手にしてみれば冗談じゃないという思いはあって当然ですし、受け手にしてみれば、その「恣意的改変」が自分の思いに沿うものであれば喜んで受け容れるはずです。

しかし、一つだけ確かなことは、芸術的創造というものはそれを必要とする人がいなければ、早晩忘れ去られて歴史の屑籠に放り込まれてしまうと言うことです。

そして、恣意的と思えるほどの改変であってもそれが多くの人に受容されるというのは、作品そのもにそれだけの度量があると言うことであり、さらに言えばその「恣意的改変」が多くの人が「必要とするもの」を代弁していると言うことです。

受け手は常に貪欲であると同時に気楽なのです。

おそらく、この深々と沈潜していくようなクナッパーツブッシュの音楽は、ジョージ・ロンドンの歌唱に不満を感じながらも、それを必要とする人が多いのです。

とは言え、作り手の側に身を置く人にしてみれば、それでも容認できないという思いはあっても仕方のないことでしょう。少なくとも、気楽さの表れとしての恣意的改変に関しては許せないというのは十分に理解できます。

しかし、クナッパーツブッシュの音楽にはその様な気楽さからは最も遠い場所にあることもまた事実なのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)