クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

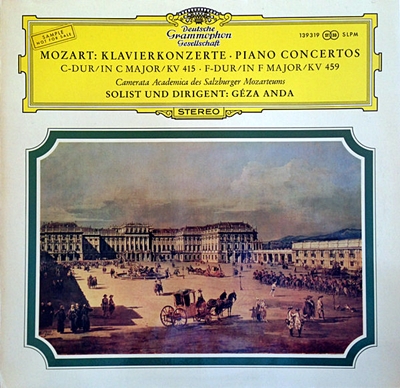

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調 K.415 /387b

(ピアノと指揮)ゲザ・アンダ:ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 1967年3月録音

Mozart:Piano Concerto No.13 in C major, K.415/387b [1.Allegro]

Mozart:Piano Concerto No.13 in C major, K.415/387b [2.Andante]

Mozart:Piano Concerto No.13 in C major, K.415/387b [3.Rondeau. Allegro]

ウィーン時代のピアノコンチェルト

そして、ピアノ協奏曲という彼にとっての最大の「売り」であるジャンルは、そのような浮き沈みを最も顕著に示すものとなりました。

この時代の作品をさらに細かく分けると3つのグループとそのどれにも属さない孤独な2作品に分けられるように見えます。

まず一つめは、モーツァルトがウィーンに出てきてすぐに計画した予約出版のために作曲された3作品です。番号でいうと11番から13番の協奏曲がそれに当たります。

第12番 k.414:1782年秋に完成

=====================================

第11番 k.413:1783年初めに完成

第13番 k.415:1783年春に完成

このうち12番に関してはザルツブルグ時代に手がけられていたものだと考えられています。

他の2作品はウィーンでの初仕事として取り組んだ予約出版のために一から作曲された作品だろうと考えられています。

その証拠に彼は手紙の中で「予約出版のための作品がまだ2曲足りません」と書いているからです。

そして「これらの協奏曲は難しすぎず易しすぎることもないちょうど中程度の」ものでないといけないとも書いています。

それでいながら「もちろん、空虚なものに陥ることはありません。そこかしこに通人だけに満足してもらえる部分があります」とも述べています。

まさに、新天地でやる気満々のモーツァルトの姿が浮かび上がってきます。

残念ながらこの予約出版は大失敗に終わりモーツァルトには借金しか残しませんでした。

しかし、出版では上手くいかなかったものの、これらの作品は演奏会では大喝采をあび、モーツァルトを一躍ウィーンの寵児へと引き上げていきます。

1883年3月23日に行われた皇帝臨席の演奏会では一晩で1600グルテンもの収入があったと伝えられています。

500グルテンあればウィーンで普通に暮らしていけたといわれますから、それは出版の失敗を帳消しにしてあまりあるものでした。

こうして、ウィーンでの売れっ子ピアニストとしての生活が始まり、その需要に応えるために次々と協奏曲が作られ行きます。いわゆる売れっ子ピアニストであるモーツァルトのための作品群が次に来るグループです。

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調 K.415 /387b

- 第1楽章:Allegro

祝祭的な雰囲気に溢れた音楽でありトランペットとティンパニが用いられています。

非常に色彩豊かなオーケストラの響きが特徴的であり、「交響曲の中に独奏ピアノのパートが紛れ込んできたようだ」と語った人もいました。 - 第2楽章:Andante

第1楽章とは一転してトランペットもティンパニも沈黙します。

音楽は平静さを取り戻し、牧歌的なアリアのような魅力的な旋律が印象的です。 - 第3楽章:.Rondeau. Allegro

トランペットもティンパニが再び登場して音楽は活気を取り戻します。

機知溢れるフレーズの連続は「ロンド主題と技巧的な独奏パッセージの寄せ集め」のようだと語った人もいました。

真正なる「田舎くささ」の魅力が溢れています

モーツァルトのピアノコンチェルトと言えばセルとカサドシュのコンビによる録音が一つのスタンダードでした。このコンビによる録音でモーツァルトと出会い、以来40年近くにわたって聞き続けてきました。

今さらいうまでもないことですが、とても立派なモーツァルトです。

しかし、その事は認めながらも、これを聞いて「退屈でつまらん」と思う人がいても否定はしません。

なんだか、最近、そんな思いがふとよぎる自分に驚くことがあります。

年をとるというのは不思議なものです。

何ともはや、恐れを知らぬ物言いですが、まあそう言う「怖いもの知らず」は年寄りの特権でもあります。

何故そんな思いがよぎるのかと言えばゲザ・アンダのモーツァルトを聞いたからです。

アンダは1961年から68年にかけて「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」と言うオケを使ってモーツァルトのピアノ協奏曲を全曲録音しています。

「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」はモーツァルテウム音楽院の教授と彼らの教え子である優秀な学生によって構成された室内楽オケであり、シャンドル・ヴェーグの時代に黄金期を迎えたことはよく知られています。

アンダはこの手頃なオケを使って弾き振りで全集を完成させています。

言うまでもないことですが、いわゆる演奏の完成度と言うことで言えば、セルとカサドシュの録音には及びません。

70年代に録音され、その後スタンダードとなったブレンデルとマリナーの演奏と比べてもその差は明らかですし、内田光子とジェフリー・テイト(2017年の6月に鬼籍には入られました)との全集とくらべても、と言うように、いくらでも言葉を連ねることが出来ます。

ひと言で言えば「田舎くさい」のです。

しかし、世の中が「グローバル・スタンダード」という訳の分からぬ言葉で埋め尽くされ、その片方で「地方の時代」だという胡散臭いアジテーションが跋扈する社会から眺めてみれば、この真正なる「田舎くささ」はとても魅力的に映ります。

そして、その田舎くさい自由と明朗さは、グローバル企業で働くエリートビジネスマン的な価値観に対する最も有効なカウンターパンチになることに気づかされます。

ここでのアンダはとっても自由です。

オケの長い提示部を経て、ピアノが千両役者ととして登場してくるような場面では嬉しさが抑えきれないようにテンポが走り出していきます。

逆に、歌いたいところに来るとグッとテンポを抑えて思う存分に歌い上げています。聞きようによってはコブシがまわっているかと思うほどの感情移入であり、まるでド演歌版のモーツァルトに聞こえ部分もあります。

そこにあるのは、モーツァルトの音楽に内包されている人間の率直な感情の表出であり、一分の隙もないエリートビジネスマン的な完璧さとはかなり遠いところで音楽は成り立っています。

おそらく、この背景には「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」という極めて親密な関係で結ばれたオーケストラを弾き振りで演奏していることが大きく寄与しているのでしょう。

弾き振りというのは下手をすると「オーケストラ伴奏つきのピアノ曲」になってしまう危険性をはらんでいます。

ソリストがピアノに集中するのは当然なのですが、その集中が深くなればなるほどオーケストラのコントロールがおろそかになるからです。

しかし、ここでのオーケストラはその親密さのゆえに、指揮者のコントロールがおろそかになっても、まるで一つの有機体のように振る舞っています。

その結果として、このコンチェルトはピアノとヴァイオリンによる「ヴァイオリン・ソナタ」のように、ピアノとオーケストラという楽器による「オーケストラ・ソナタ」のような自由さを獲得しているのです。

これを「大雑把」と捉えるか「骨太」と捉えるかは聞き手の好みにもよるでしょう。

しかし、基本的にはこういう演奏を「大雑把」ととらえて切り捨てていた自分が、久しぶりに聴き直してみて心動かされてしまったという事実にいささか驚かされてしまいました。

そして、その驚きが最初に述べたような恐れ多い物言いとなってしまったのです。

確かに、年をとると不思議なことがたくさん起こります。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)