クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

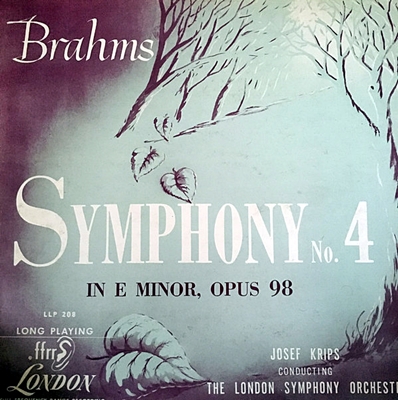

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1950年4月録音

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [2.Andante moderato]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [3.Allegro giocoso]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [4.Allegro energico e passionato]

とんでもない「へそ曲がり」の作品

この第4番の交響曲はそういう世評にたいするブラームスの一つの解答だったといえます。

形式的には「時代遅れ」どころか「時代錯誤」ともいうべき古い衣装をまとっています。とりわけ最終楽章に用いられた「パッサカリア」という形式はバッハのころでさえ「時代遅れ」であった形式です。

それは、反論と言うよりは、もう「開き直り」と言うべきものでした。

しかし、それは同時に、ファッションのように形式だけは新しいものを追い求めながら、肝腎の中身は全く空疎な作品ばかりが生み出され、もてはやされることへの痛烈な皮肉でもあったはずです。

この第4番の交響曲は、どの部分を取り上げても見事なまでにロマン派的なシンフォニーとして完成しています。

冒頭の数小節を聞くだけで老境をむかえたブラームスの深いため息が伝わってきます。第2楽章の中間部で突然に光が射し込んでくるような長調への転調は何度聞いても感動的です。そして最終楽章にとりわけ深くにじみ出す諦念の苦さ!!

それでいながら身にまとった衣装(形式)はとことん古めかしいのです。

新しい形式ばかりを追い求めていた当時の音楽家たちはどのような思いでこの作品を聞いたでしょうか?

控えめではあっても納得できない自分への批判に対する、これほどまでに鮮やかな反論はそうあるものではありません。

- 第1楽章 Allegro non troppo ソナタ形式。

冒頭の秋の枯れ葉が舞い落ちるような第1主題は一度聞くと絶対に忘れることのない素晴らしい旋律です。 - 第2楽章 Andante moderato 展開部を欠いたソナタ形式

- 第3楽章 Allegro giocoso

ソナタ形式ライアングルやティンパニも活躍するスケルツォ楽章壮大に盛り上がる音楽は初演時にはアンコールが要求されてすぐにもう一度演奏されたというエピソードものっています。 - 第4楽章 Allegro energico e passionato

パッサカリア管楽器で提示される8小節の主題をもとに30の変奏とコーダで組み立てられています。

音楽的な意味において、クリップスもまた正当なワインガルトナーの継承者だったと言える

昨日紹介したブラームスの2番は1960年録音だったにもかかわらずモノラル録音でした。

それに対してこの第4番の方は1950年録音なので当然の事ながらモノラル録音です。

しかし、前者の1960年録音は「Concert Hall」によるもので、後者の1950年録音は「Decca」によるものです。

「Decca」は公式には1949年から磁気テープによる録音をはじめていますから、録音のクオリティを決定する技術的背景には大きな差はありません。そうなると、後は録音にかけるレーベルの意気込みみたいなものがクオリティの優劣を決定しますから、10年の隔たりがあるにもかかわらず「Decca」の方が好ましく思えてしまうことになります。

そして、この差を実感してみると、ブラームスの2番の第1楽章の出来の悪さはチューリッヒのオケの態度に原因があるのではなく、ただ単純に「Concert Hall」の録音に問題があったのではないかとも思えてきます。

録音のクレジットを確認すると、ブラームスの2番は「1960年5月~6月録音」となっています。もちろん、2ヶ月もかけて録音したわけではないでしょうから、おそらくは5月に行った録音に何らかの不都合があったので、しばらく時をおいて6月にもう一度度録音を行ったのでしょう。

いや、その「何らかの不都合」はきっとあったはずです。

ただし、その「何らかの不都合」がチューリッヒのオケの方にあったのか、「Concert Hall」の録音の方にあったのかは、こうしてみると決めかねるところがあります。もしくは、その両方に不都合があったとことも十分にあり得るかも知れません。

それと比べれば、このロンドン響と組んだブラームスの4番は実にキリリと引き締まった造形で、そして、そう言う方向性を目指すクリップスの指示にロンドン響もよく答えています。

話はわき道にそれるのですが、このクリップスやエーリヒ・クライバーはドイツ・オーストリア系の指揮者のなかでは数少ないナチス政権に強力をすることを拒んで国外に出た人でした。

その経歴は普通に考えれば戦後の世界においては称賛に値するものなのですが、戦後のドイツ・オーストリアでは「裏切り者」に近い扱いを受けたことは否定しようのない事実でした。

エーリヒが戦後はじめてウィーンに復帰したときには多くの同僚それをは無視するか、もしくはコンサートに顔を出した連中もロビーで散々に中傷を投げかけ、楽屋をたずねたのはフルトヴェングラーだけだったというのは有名な話です。

ナチスの罪は言うまでもないのですが、そう言うナチスに対して明確に抗議の意志を示した人々に対する冷ややかな態度もまたもう一つの戦後における「黒歴史」なのです。

そう考えれば、ここでのロンドン響の姿勢は、そう言うわだかまりなどはなしに、素直にクリップスという指揮者の才能を認めてそれに応える姿勢に貫かれています。

もちろん、同じ時代の偉大なマエストロ達、フルトヴェングラーやワルター、クレンペラー、クナッパーツブッシュ等と較べられれば一歩はゆずるかも知れません。しかし、そう言うビッグネームに次ぐ存在として再評価の進む、例えばカイルベルトやコンヴィチュニー、イッセルシュテットなどと並べてみれば何の遜色もない存在であることはこういうブラームス演奏を聞けばよく分かります。

ただし、一部にはこの録音に対して「古き良き時代のウィーンの伝統を今日に伝えるクリップスによる、ロマン派シンフォニー」などとキャッチ・コピーをつけているのを見たことがあるのですが、さすがにそれは違うだろうと突っ込みを入れたくなります。

確かに、クリップスはウィーン生まれのウィーン育ちの指揮者なのですが、そう言う安直な決めつけをしてしまうのは何も聞いていないことを白状するようなものです。

おそらく、クリップスの基本的な立ち位置はそう言う「ウィーン風」などと言うようなある種の「歪曲」ではなくて、あくまでも「古典的な均衡」を大切にすることにあったはずです。

そう言う意味では、単純にワインガルトナーの弟子だったと言うだけに留まらず、音楽的な意味においてもクリップスもまた正当なワインガルトナーの継承者だったと言えるのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)