クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

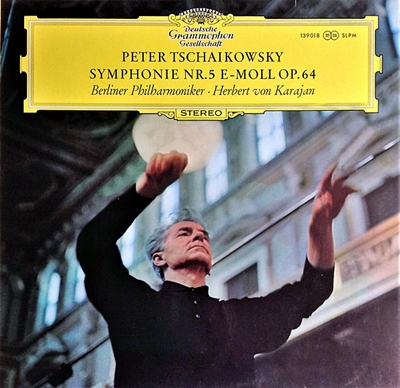

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月22日,24日,27日&11月8日録音

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [1.Andante - Allegro con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [2.Andante cantabile con alcuna licenza]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [3.Valse. Allegro moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [4.Finale. Andante maestoso - Allegro vivace]

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてユング君はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

この異様なまでの美しさを聞いていると、ふと坂口安吾の「堕落論」が頭をよぎるのです。

カラヤンのブルックナーの9番にふれたときに、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあるという話をしました。その時は正確な言葉を思い出せないと書いたのですが、何とも言えず気持ちが悪いのでネット上で調べたところ、その言葉は「彼は本物のレガートを創造する方法を知っている。これが音楽において最も難しいことなのに。」だったそうです。

ただし、出典までは分かりませんでした。

しかし、このフルトヴェングラーの言葉をじっくりと眺めていると、なんだかそれがフルトヴェングラーがカラヤンに対して仕掛けた「トラップ」だったのではないかという気がしてきます。

確かに、カラヤン自身もオーケストラをレガートで美しく歌わせることに自信があったはずです。

レガートとは言うまでもなく連続する2つの音を途切れさせずに滑らかに続けて演奏することです。

弦楽器なら弓をかえさずにひと弓で演奏することが求められますし、管楽器ならばタンギングをせずに演奏することが求められます。

もちろん、場面によってはひと弓で演奏するのが不可能だと思えるときもあるのですが、それでも偉い指揮者になるとその不可能なことを要求するときもあります。

それも無理だとなると、出来る限り前後の音が途切れないように弓をかえさせる必要があります。

管楽器のタンギングにおいても同様で、それが不可能な場合には出来る限り柔らかいタンギングを求めます。

そして、それらのことをオーケストラの全てのメンバーに徹底させて実行させなければいけないのですから指揮者は大変です。

しかし、カラヤンはその様にしてオーケストラを統率していく能力に関しては自信を持っていたはずです。

そしてその様にして自信を持っている能力について「あのフルトヴェングラー」が褒めてくれて、さらにはその事が「音楽において最も難しいこと」だと言ってくれたのです。

もちろん、この両者の間には様々な軋轢があったことは事実ですが、それでもこのフルトヴェングラーの言葉は彼の心の中に大きな影響を与えたはずです。

そして、その後、彼が「レガート・カラヤン」と言われるまでに徹底した美学を追究するようになった背景には、意外とこのフルトヴェングラーの言葉が大きな影響を与えていたのかも知れません。

しかし、そうやってひたすらオーケストラの響きに磨きをかけているカラヤンの姿をフルトヴェングラーが見たならば、見事に「トラップ」にかかったと思ったかも知れません。

もちろん、この60年代中葉の時期は、その磨きのかけ方は「常識」の範囲でおさまっていました。

しかし、そうやって磨きをかけても、「彼は本物のレガートを創造する方法を知っている」という言葉が背後霊のようにつきまとって、もっともっとと磨きをかけずにはおれなくなったのではないのかと勘ぐってしまいます。

それほどまでに、70年代のカラヤンは異常なまでにレガートに固執するようになっていきました。

しかし、このチャイコフスキーの録音を聞いていると、カラヤンという男はその様な柔な存在ではなかったのだと思わずにはおれなくなったのです。

何故ならば、そこからは「本物のレガートとはこういうふうに使うんだよ」みたいな不敵な笑みがもれてくるように感じられたのです。

例えば、第5番の第2楽章の異様なまでの美しさを聞いていると、ふと坂口安吾の「堕落論」が頭をよぎるのです。

いや、あの「堕落論」なんて10代の終わり頃に読んだきりで、そんな文章なんてほとんど忘れ果てたつもりだったのに、「墜ちていけ、墜ちていけ」という安吾の言葉が蘇ってきたのです。

なるほど、カラヤンはフルトヴェングラーに絡め取られたように見えながら、それによって実現した「地上の美」へと墜ちていくことで虚構の「天上の美」をあざ笑ってみせたのです。

「戦争中は真の闇で、そのくせどんな深夜でもオイハギなどの心配はなく、暗闇の深夜を歩き、戸締なしで眠っていたのだ。戦争中の日本は嘘のような理想郷で、ただ虚しい美しさが咲きあふれていた。」

「たとえ爆弾の絶えざる恐怖があるにしても、考えることがない限り、人は常に気楽であり、ただ惚れ惚れと見とれておれば良かったのだ。私は一人の馬鹿であった。最も無邪気に戦争と遊び戯れていた。」

この一文はそのままフルトヴェングラー的なものへの批判であるかのように響きます。

「特攻隊の勇士はすでに闇屋となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸をふくらませているではないか。」

「人間は変りはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。」

そして安吾は「人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。」「堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。」と結論づけるのですが、それこそが虚構に包まれたクラシック音楽という世界を生き抜いていくためにカラヤンが選び取った道だったのです。

カラヤンはフルトヴェングラーが褒めたという「本物のレガート」を駆使してもの見事に「地上の美」へと墜ちてみせたのです。

そして、その事によって虚構の正義や理想にしがみつく連中を嗤ってみせたのです。

そう考えれば、いわゆる「心ある」音楽ファンがカラヤンのことを蛇蝎の如く忌み嫌った理由も明らかになろうかというものです。

よせられたコメント

2018-03-24:palmeangelo

- フルトヴェングラーのカラヤン・レガート評の話、知りませんでした。そのお話を踏まえてこのチャイコフスキーの5番を聴いてみればまさにその通り、まったくもって見事な名人芸です。

そして、ベートーヴェン、ブラームスといった基本カタログの筆頭録音盤を済ませた後のチャイコフスキーは、1970年のEMI録音ほどまでにはレガート・ルバートが入っておらずかっちりとした演奏、そして何よりこの美しさは、この音に包まれている間、他の演奏解釈があり得るのだろうかと惑わされてしまうようでした。

カラヤンはある意味古風な、インターネット以前の人なので、常に出版物としての紙媒体の「カタログ(シュワン、とか有名な本がありました)」にこだわっていました。すべての録音はその曲のレコードの筆頭にあることを望んだので、モノラル、ステレオ、4チャンネル、デジタルと繰り返し新録音をしては自らを世界に刻印し続けました。

その結果栄枯盛衰みたいなものも録音史にしっかり残ってしまっているわけですけれど、やはりかれは20世紀後半のベンチマークであり、プラットフォームであったとしみじみ思います。フルトヴェングラーのような「レジェンド」にはなりきれなかったようにも思いますが(それでもすごい才能のエピゾードには事欠かずです)、しかしこのチャイコフスキーが示しているように、特に60年代中盤のカラヤンは、マイクロフォンに向かって明らかに「フェノメノンphenomenon」と呼ぶに足る仕事をしていたことを確認することができました。

(この「フェノメノン」は訳すのが難しいのですけれど、現象、それも他人の肯定も否定もあったもんじゃない、ガツンとそこに存在してしまったとんでもない存在のことです。「奇跡」と訳すとちょっと違うかな)。

2018-03-28:Dan Nagay

- ジャケット写真が修正されており嬉しくなったので久々にコメント致しました。最初の方は72年発売のEMI版で最初は3枚組で発売されたものを単発で発売したときのものです。これはカラヤンには極めて珍しく爆演スタイルで,最終楽章コーダ直前のティンパニーは中学生の頃,初めて聴いたとき,戦慄を覚えました。未聴の方はぜひ一度聴いて欲しいもので,当時アンチカラヤンの筆頭であった宇野氏・福永氏がこの演奏を絶賛し,カラヤン支持者と目されていた黒田恭一氏が難色を示したことでも印象深いものです。

話を戻せば,グラモフォン版のジャケットはアングルにまでこだわったもので,カラヤンが,レコードという物をトータルな意味での作品と考えていた良い証左になるものです。これでなければと思っています。

演奏に関しては私は最初聴いた演奏がバーンスタインだったので,このカラヤンの演奏は当時迫力不足に聞こえましたし,EMI版が出てからはそちらばかり聴いていたので,この演奏を聴くのは久しぶりです。改めて聴けば本当に端正美麗な演奏で,感銘を受けました。

2022-03-13:白玉斎老人

- ロシア軍によるウクライナ侵攻が起きて「なんと苦い弥生朔日」との管理人ブログと同じ思いをかみしめる日々、プーチン体制とは異なるロシアに触れたくて、この演奏にたどり着いた。音響のすばらしさに驚嘆。管理人が別の欄で綴っていたように、録音時期が新しくなればなるほど、オーディオでの再生が必ずしも良くなるわけではなく、むしろいったん確立された方法論を突き詰めたほうが、好結果が生まれることがあると分かった。

ロシア民族は音楽で、スポーツで、科学で、超一流の人物を世に送ってきた。軍靴で人権を踏みにじることはやめ、世界からの尊敬を取り戻してほしい。冷戦下にあって、ワルシャワ条約機構軍に取り囲まれる中で演奏した、ベルリンフィルの録音を聴きつつ、切に願った。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)