クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

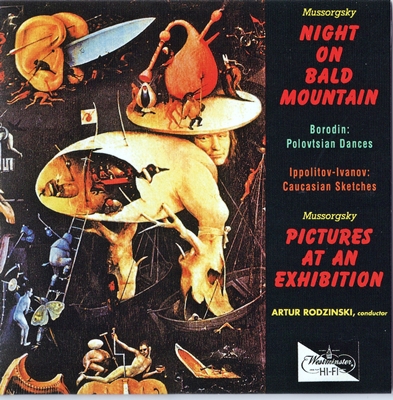

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月~5月録音

Mussorgsky:Pictures at an Exhibition

今までの西洋音楽にはない構成

彼は西洋的な音楽語法を模倣するのではなく、むしろそれを拒絶し、ロシア的な精神を音楽の中に取り入れようとしました。

この「展覧会の絵」もガルトマンの絵にインスピレーションを得た10曲の作品の間にプロムナードと呼ばれる間奏曲風の短い曲を挟んで進行するといった、今までの西洋音楽にはない構成となっています。

よく言われることですが、聞き手はまるで展覧会の会場をゆっくりと歩みながら一枚一枚の絵を鑑賞しているような雰囲気が味わえます。

作品の構成は以下のようになっています。

「プロムナード」

1:「グノームス」

2:「古い城」

「プロムナード」

3:「チュイルリー公園」

4:「ヴィドロ」

「プロムナード」

5:「殻をつけたままのヒヨコのバレエ」

6:「ザムエル・ゴールデンベルクとシュミイレ」

「プロムナード」

7:「リモージュの市場」

8:「カタコムベ(ローマ人の墓地)」

9:「ニワトリの足に立つ小屋(ババヤーガ)」

10:「雄大な門(首都キエフにある)

弱音の世界でため込んだパワーが解放されることで、この作品の持つ力が顕現化する演奏です

「展覧会の絵」のような作品だと、正直言ってモノラル録音だと言うことはかなりのハンデにはなります。

また、シュトラウスのワルツ集の時にも感じたことなのですが、ロイヤルフィルの音色というのはきらびやかと言うよりは、どちらかといえばくすんだ感じがあります。

ですから、そう言う二つのハンデが合わせ技となって、この演奏はより一層地味な感じになります。

ただ、この作品から想像するというか、期待されるような華やかさにはいささか欠けるからつまらないのかと問われれば、そうとも言い切れない魅力も持っているのです。

まず、音色に関してなのですが、時代が下がるにつれて、オーケストラはきらびやかさを競うように基本となるピッチが少しずつ高くなっていきました。

もしかしたら、このロイヤルフィルの音色がくすんだように感じてしまうのは、そう言うドーピングされた音を聞きなれることで耳が毒されているのかもしれないのです。

さらに言えば、ここでのロジンスキーは低弦楽器を非常に分厚く鳴らしています。

昨今の指揮者はアンサンブルの精度を上げるために小回りのききにくい低弦楽器は薄めに響かせるのが常です。

結果としてオケの響きは蒸留水のような透明感を持つのですが、それはヨーロッパにおけるオーケストラの伝統的な響きからはどんどん遠ざかったものになっています。

ですから、この音色をくすんでいると感じるのは、そう言う蒸留水のような響きに耳が毒されているかもしれないのです。

それから、もう一つ付け加えれば、ロジンスキーは大きく盛り上がる部分では意図的と思えるほどに禁欲的にオケを鳴らしています。

外来オケがこの作品を演奏するのを何度か聞いたことがあるのですが、その内の一つは最初と最後だけはドカーンとぶちかまして、後は実にチンタラチンタラとした演奏でした。

そこからは、最初と最後だけ盛りあげればどうせブラボーだろうという人を馬鹿にしたような姿勢が丸見えでした。

ですから、こういうロジンスキーのようなアプローチは非常に誠実なものだとも言えます。

そして、そう言うロジンスキーの棒でこの作品を聞かせてもらうことで、この作品が内包しているパワーは「キエフの大門」のように大きく盛り上がる部分にあるのではなくて、それ以外の弱音の部分にあることを教えられるのです。

そう言う弱音の世界でため込んだパワーが解放されることで、この作品の持つ力が顕現化するのです。

ですから、そう言う弱音部を一片の集中力も持たずに、ただ音を小さくしただけで流してしまえば(つまりは、そう言う部分をチンタラと演奏してしまえば)、それに続く強奏部に突入してもただただ嘘くさくなるだけなのです。

とは言え、もう少しの華やかさがあってもいいとは思うのですが(^^;、そんな奴は別の奴が指揮する展覧会の絵を聞いたらいいだろうというロジンスキーの声が聞こえてきそうです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)