クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:幻想的交響詩「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32

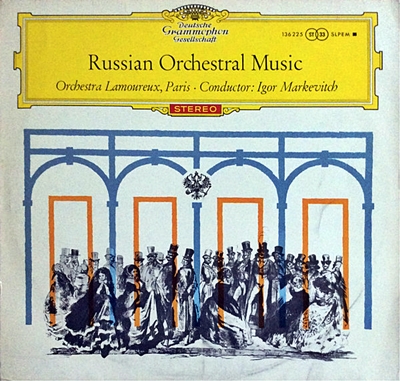

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ラムルー管弦楽団 1959年12月9日&15日録音

Tchaikovsky:Francesca da Rimini in E minor, Op.32

あらゆる音楽は表題的である

何故ならば、フランチェスカの物語は、チャイコフスキーが終生愛したテーマ、「宿命に逆らい、真実の愛を求めて闘う人間」にジャスト・フィットする物語だったからえす。

ラヴェンナの領主グイド・ダ・ポレンタ家の美しい姫フランチェスカは、父親の命令によってリミニの領主ジョヴァンニのもとに嫁がされることになります。狙いは長年にわたるポレンタ家とマラテスタ家との争いを終わらせるためでした。

しかし、ジョヴァンニは勇猛な武将ではあったのですが、足が不自由で容姿も醜い男でした、

そんなジョヴァンニを娘のフランチェスカが嫌っていることを知った父親は、ジョヴァンニの弟であり、美青年のパオロを代理人として結婚式を執り行うことにします。

当然のように、フランチェスカとパオロは恋に落ち、フランチェスカは結婚式翌日の朝まで、自分が騙されたことに気づかなかったのです。

しかし、騙されたことを知りながらフランチェスカはパオロに伴われてジョヴァンニのもとに嫁ぐのですが、その様な危うい関係が長続きするはずもありません。

ジョヴァンニは少しずつ二人の関係を疑うようになり、やがて、フランチェスカとパオロがランスロットとグイネヴィア王妃の物語を読んでいる姿を盗み見して二人が愛し合っていることを悟ります。

そして、不意にパオロはフランチェスカを抱き寄せた姿を見たジョヴァンニは嫉妬に狂い、密会中の二人を殺してしまうのです。

チャイコフスキーはこの物語にインスピレーションを得て、一つの交響詩を生み出します。

導入部で地獄の門をくぐると、続いて「色欲の罪人」が烈風に曝される地獄の情景が描かれます。その烈風の中で漂いながらもかたく抱き合うパウロとフランチェスカの姿も描かれます。

続く第2部では愛し合うフランチェスカとパウロの対話と恍惚、そして愛の高まりが頂点に達したところにジョヴァンニの憎悪と嫉妬が総奏で表現され、最後にそのジョヴァンの一撃が振り下ろされます。

そして、音楽は再び嵐が吹きすさぶ地獄の情景が描かれて音楽は終わりを告げます。

交響詩にしては長すぎるという批判もあったのですが、今では「ロメオとジュリエット」と並んで、チャイコフスキーを代表する交響詩の一つとなっています。

もっとも、チャイコフスキー自身はこの作品のことを「エピソードに刺激された一時的なパトスで書かれた迫力のないつまらない作品」と語っているのですが、こういう物言いもまた、チャイコフスキーのいつもの癖のようなものだと言えます。

作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけない~たとえラムルー管であっても(^^;

ドイツのオケというものは、フルトヴェングラーに代表されるように、楽器の集合体ではなく、まるでオーケストラという一つの楽器であるかのように有機的に響きます。豊かな低声部を支えとして、さらには内声部も充実した重厚な響きは、クラシック音楽などというものを聞いたことがないような人にたいしても圧倒的な威力を発揮します。

そして、そう言う圧倒的な響きでもってフルトヴェングラーのようなドラマ性に満ちた音楽が展開されれば、最初から聞く耳を塞いでしまっている人でない限りは魅了されないはずはないのです。

誤解を恐れずに言い切ってしまえば、日本でかくもフルトヴェングラーが受容されて高く評価されてきた背景には、その様な「分かりやすさ」があったからです。

それに対して、フランスの哲学では、オーケストラは不可侵の「個」をもった一人ひとりのプレーヤーの集合体であり続けるようなのです。

ですから、オーケストラがまるで一つの有機体であるかのように個々のプレーヤーを飲み込んでしまうことを本能的に拒否するように聞こえます。

その結果として、個々の楽器は縦のラインに統合された和声に飲み込まれてしまうことを可能な限り拒否し続けるがために、響きは薄くなり拡散していかざるを得ません。

しかし、その事の見返りとして、ドイツでは重い響きに塗り込まれてしまいがちな複雑な内部構造が、フランスのオケからは手に取るように聞き取ることが出来ます。そして、その様な内部の精緻な構造を聞き取ることに喜びを感じるのは、官能的な響きの喜びに身を浸すよりははるかに難しいのです。

そして、その様なフランス的特徴の最も素晴らしい体現者が、このマルケヴィッチなのです。

もちろん、マルケヴィッチはロシア貴族の末裔でありフランス人ではありません。しかし、僅か2才でスイスに移り住み、さらには14才の時にコルトーに連れられてパリに行き、ナディア・ブーランジェのもとで作曲家やピアニストとしての教育受けたのですから、その精神の有り様はフランス人よりもフランス的だったと言えるでしょう。

そう言えば、マルケヴィッチは作品のテンポ設定を考えるための大前提として、その作品に含まれるもっとも短い音価の音符が明瞭に聞き取れることが必須条件だと語っていました。つまり、作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけないと言うことを宣言したわけです。

そして、マルケヴィッチの凄いところは、その様な宣言を一つの理想論として掲げたのではなくて、まさに実際にの演奏においても徹底的に要求し続けたのです。ですから、彼のリハーサルは過酷を極め、結果として一つのポストに長く座り続けることが出来ない人だったのです。

彼のその様なスタンスは、どの作品においても貫かれています。

ベルリオーズの幻想交響曲などは言うまでもなく、ブラームスやベートーベンのようなバリバリのドイツ・オーストリア系の音楽であっても、そしてチャイコフスキーの「悲愴」やリムスキー・コルサコフの「シェエラザード」のようなロシア系の音楽であっても同様です。

マルケヴィッチの方法論はどの作品においても徹底されていて、まさに作曲家としての目をもって作品を徹底的に分析し、その構造を誰の耳のも分かるように提示します。そして、その様な音楽の作り方は、ドラマ性に満ちたフルトヴェングラー流の音楽の作り方や、カラヤンの流線型の美学のような「分かりやすさ」とは無縁のところに存在します。

ただし、だからといって、私はマルケヴィッチをフルトヴェングラーやカラヤンの上に置こうとは思いません。

ただ、気をつけたいのは、マルケヴィッチの音楽に対して、その様な分かりやすさが希薄だという理由で「駄目出し」をしてしまうことに注意しないといけないと言うことを言っているのです。

ただ、それだけのことであり、誤解のなきように。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)