クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

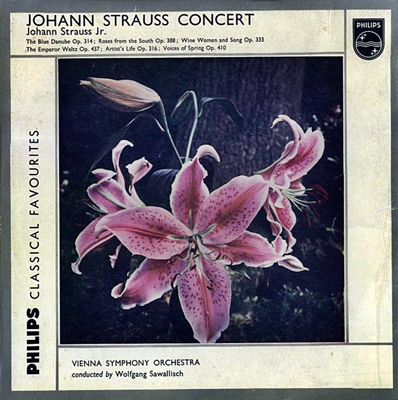

Johann Strauss Concert

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1961年11月~12月録音

Johann Strauss Jr:The Blue Danube, Op. 314

Johann Strauss Jr:Roses From The South, Op. 388

Johann Strauss Jr:Wine, Women And Song, Op. 333

Johann Strauss Jr:The Emperor Waltz, Op. 437

Johann Strauss Jr:Artist's Life, Op. 316

Johann Strauss Jr:Voices Of Spring, Op. 410

Johann Strauss Concert

- ワルツ「美しく青きドナウ」 op.314

- 南国のバラ 作品388

- ワルツ「酒・女・歌」 op.333

- 皇帝円舞曲 op.437

- 芸術家の生涯(生活) 作品316

- ワルツ「春の声」 op.410

美しき青きドナウ 作品314

よく知られているように、この作品はプロイセンとの戦争に敗れて国民全体ががっくりと落ち込んでいるときに作られました。最初は合唱曲として発表されたのですが、それにつけられていた歌詞がとんでもなく酷いもので、それが足を引っ張ってそれほど評判とはならなかったと伝えられています。

ところが、そう言う「愛国的(?)」な歌詞などは放り出して、純粋に管弦楽曲として編曲して演奏すると、これが爆発的なヒットとなったのです。

この編曲の背景には、シュトラウスの妻がこの作品のメロディの素晴らしさに気づいて、演奏旅行に出かける夫の鞄にそっとしまい込んだという「美談」が残されています。何とも「クサイ」話ですが、今も昔もこの手の話が好きな人が多いという証拠にはなるでしょう。

しかし、結果は何であれ、今やこの音楽はオーストリアの第2国歌といわれるほどになっています。それ故に、ニューイヤーコンサートで、この作品だけはアンコール曲として必ず演奏されます。冒頭の音型をヴァイオリンが刻みはじめると一斉に拍手が巻き起こって演奏が中断され、指揮者とウィーン・フィルが新年の挨拶をするというのが「お約束」になっています。

南国のバラ 作品388

数あるシュトラウスのワルツの中でも最上の部類に属するワルツでしょう。

きっかけはよく知られているように、自作のオペレッタ「女王陛下のハンカチーフ」をイタリア王ウンベルト1世が大変気に入ったと耳にしたことです。

常に商売気を失わないシュトラウスは、そのオペレッタの中からおいしそうな部分を4つほど選んでメドレー風に編曲した音楽をすぐさま仕立て上げてイタリア国王に献上します。

このあたりの目敏さを見ていると、20世紀に入ってクラシック音楽を押しのけて音楽のチャンピオンにのし上がったポピュラー音楽の源流を見るような思いになります。

酒・女・歌 作品333

後のアメリカ映画「酒と薔薇の日々(The days of wine and roses )」を先取りしたようなタイトルです。

シュトラウスの作品は宗教改革の立役者ルターの「酒と女と歌を愛さぬ者は、生涯馬鹿で終わる」という格言に基づいてジョセフ・ベルが書いた詩に音楽をつけたもで、最初は合唱曲として成功し、後に管弦楽曲に編曲されたのがこの作品です。

しかし、もしもルターがこの酒に溺れて破滅していく二人の男女を描ききった「酒と薔薇の日々」を見た後でも、それでも「酒と女と歌を愛さぬ者は、生涯馬鹿で終わる」と言えたでしょうか。

ちなみに、「酒と薔薇の日々」と言う言葉は19世紀後半に活躍したイギリスの詩人アーネスト・ドーソンの詩の一節から引用されたものらしいです。

They are not long, the days of wine and roses:

Out of a misty dream

Our path emerges for a while, then closes

Within a dream.

生きると言うことが紛れもなく「喜び」に満ちたものであった「近世」は19世紀のハプスブルグ帝国には生き残っていましたが、20世紀を前にしたイギリスの「近代」では消えてなくなっていたと言うことなのでしょう。

その意味では、この音楽には沈みゆくハプスブルグ帝国の残照がいまだ照り映えていたと言うことなのでしょうか。

皇帝円舞曲 作品437

この作品を聞くと、確かに「皇帝」と言う名にふさわしい堂々たる音楽になっています。そして、それはもはや舞踏会でのダンスのための実用的な音楽という枠をはるかに超えて、完全にコンサート会場において「聞く」ための音楽になっています。

しかしながら、この作品は最初は「Kaiser-Walzer」ではなくて、「Hand in Hand」となっていました。

もともとが、新しくプロイセンの皇帝に即位したヴィルヘルム2世を、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフが表敬訪問するために作曲されたものでした。かつて干戈を交え、緊張関係にある両国の関係を緩和するためにこの表敬訪問はきわめて大きな政治的意味を持ち、そのためにフランツ・ヨーゼフの座右の銘「Viribus Unitis(一致団結)」を意識したものだと言われます。

しかし、最後の最後の土壇場で、出版社が「Hand in Hand」ではなくて「Kaiser-Walzer」の方が相応しいだろうと言うことで、この名前が用いられるようになりました。

確かに冒頭の行進曲風のはじまり方が、この二国間の過去をかすかに思い起こさせてドキッとするのですが、それに続くチェロの美しい独奏によってその一瞬の緊張感は一掃されます。そして、その後に美しくも華やか5つのワルツが連なります。このあたりの手際は実に見事なものです。

そして最後はトランペットのファンファーレで華々しいコーダに突入します。

芸術家の生涯(生活) 作品316

ヨハン、シュトラウスの収入源の大きな部分は舞踏会での演奏が占めていました。ですから、彼はコンサート用というよりは、そう言う舞踏会のための実用的なワルツもたくさん書きました。言うまでもないことですが、そう言う舞踏会における音楽は華やかさや流麗さのような、「聞いての面白さ」よりは、淡々と同じリズムを慎ましやかに継続していく方が優先されます。

そして、この「芸術家の生涯」は、明らかにそう言う舞踏会用の作品の系列に入ります。

実際、この作品はあの「美しき青きドナウ」の初演の3日後に今作品も初演されているので、この二つを聞き比べてみると、彼の商売人としての顔がうかがえて面白いです。

ちなみに、この作品のタイトルの由来は不明なのですが、最近はこの作品が「ウィーン芸術家協会」に献呈されており、さらにはシュトラウスの3兄弟もその協会に加入していたこと、さらには、その3人作曲時には存命中だったことなどから、「芸術家の生涯」ではなくて「芸術家の生活」と日本語のタイトルを変更する向きもあるようです。

「生涯」とするとその3兄弟がすでに死んでしまってるような誤解を招くからという理由のようですが、いつの時代もつまらんことに気を遣う人がいるものです。

春の声 作品 作品410

冒頭のメロディーの知名度は「美しき青きドナウ」に肩を並べます。それもそのはずで、この作品はもともと声楽曲として作られたからです。ですから、難しい構成などよりは旋律優位の、美しく分かりやすい音楽になっていて、現在では歌を省いた短縮バージョンの管弦楽版で演奏されるのが一般的です。

有名曲ですから、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでもよく取り上げられるのですが、声楽入りのバージョンで演奏されたのはカラヤンがお気に入りのキャスリーン・バトルを招いたときだけです。ちなみに、ニューイヤーコンサートにゲストを招いたのは後にも先にもこれ一回だけのようですから、もしかしたら「帝王カラヤン」のごり押しだった可能性が大です。カラヤンがニューイヤーコンサートの指揮台に立ったのはこの一回だけなのは不思議だなと思っていたのですが、もしかしたらこの時に「止めとこう」みたいな話になったのかもしれません。

なお、この作品が作られたきっかけは、リストと同席したパーティーで、その家の女主人とリストが即興で演奏したピアノ演奏に対して、シュトラウスがその演奏をもとに即興的にワルツを作って聴かせるみたいな「お遊び」からだと伝えられています。そして、そんなお遊びのやりとりを繰り返しているうちに次第に一つのワルツがまとまってきて、ついにシュトラウスが最後に弾きはじめたのがこの「春の声」だと言われています。

そして、そのワルツには、シュトラウスの新しい恋が芽生えたときであり、さらにその恋が3度目の結婚へと発展しつつあったときでもあるので、その幸福感がこの音楽には満ちあふれることになりました。

弾むようなリズでシンフォニックに造形していながら、伝統が持つ「重さ」は残っています

サヴァリッシュは1960年にウィーン交響楽団のシェフに就任して70年に退いています。年齢的に言えば30代後半からの10年という事になります。

この10年間にブラームスの関してはまとまった録音を残しているのですが、それ以外にハイドン、シューベルト、メンデルスゾーン、ヨハン・シュトラウスなどを録音しています。そして、その録音の全ては30代の後半に集中しているのは、この録音に取り組んだプロデューサーがフィリップスを去ってしまったからです。

残念ながら、それらの録音が今日振り返られることは殆どないのですが、30代のサヴァリッシュが目指したものが手に取るように分かる録音です。

そこでは、スコアに基づいて作品の姿をもう一度洗い出してその成果を隅々まで神経の行き届かせて造形しています。

その隅々まで神経が行き届いているために「まとまりすぎている」と言われることもあるのですが、それも含めてサヴァリッシュが目指したものだったのでしょう。

どのワルツも弾むようなリズによって、ある意味ではシンフォニックに造形しているのですが、ここでも既に別のところでふれたように、「重さ」は残っています。それは、アメリカのオケによる録音だけを集中して聞いているときは「そんなものか」という感じで聞いているのですが、こうして間にヨーロッパのオケと指揮者による録音を挟み込んで見ると、そこには本質的な「違い」があることに気づかされます。

それは振り返ってみれば、バルビローリのシベリウスを聴いたときにも感じたことでした。

それは、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」のところでふれたように、録音のスタイルがワンポイント的なのかマルチ録音的なのかも影響しているのでしょうが、こういうシュトラウスのワルツような音楽だと、それは明らかにオケと指揮者の資質の方が大きく影響していることは間違いありません。

そして、それは逆から見れば、アメリカのオケがそのスキルをどれほど向上させたとしても、どうしても自らのものとして取り込むことが出来なかったものかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)