クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

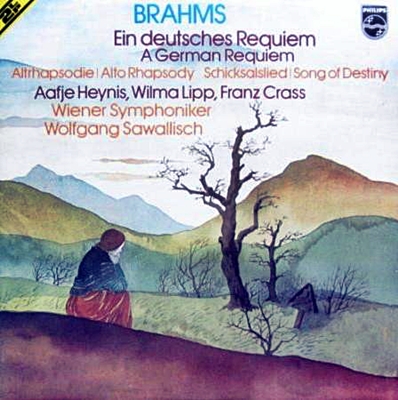

ブラームス:ドイツ・レクイエム 作品45

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 ウィーン楽友協会合唱団 (S)ウィルマ・リップ (A)アーフェ・ヘイニス (Bass)フランツ・クラス 1962年2月録音

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [1.Selig Sind, Die Da Leid Tragen]

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [2.Denn Alles Fleisch Es Ist Wie Gras]

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [3.Herr, Lehre Doch Mich]

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [4.Wie Lieblich Sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth!]

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [5.Ihr Habt Nun Traurugkeit]

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [6.Denn Wir Haben Hier Keine Bleibende Statt]

Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [7.Selig Sind Die Toten, Die In Dem Herren Sterben]

「人間の死」という問題を正面からとらえた作品

もちろん、そのきっかけとなったのは彼の師であり、世に出すために尽力してくれたシューマンの死がきっかけでした。

しかし、筆はなかなか進まなかったようで、それはいわゆる教会の典礼用の音楽としてではなく、完全に演奏会用の音楽として構想したことがその原因となったようです。

テキストはいわゆるレクイエムで用いられる典型的なラテン語による祈祷文ではなく、ルターによってドイツ語に翻訳されたテキストが用いられています。

またその選択もブラームス自身が行い、彼自身も「キリストの復活に関わる部分は注意深く除いた」と語っています。

そのため、ある種の約束事の枠の中にはめ込まれる一般的なレクイエムと比べると、その内容が似通ったものであったとしても、人間の死を悼む痛切な感情がより深くにじみ出すような音楽となっています。

「幸いなるかな、悲しみを抱くものは、かれらは慰められんゆえに。」という歌い出しを聞くたびに、若き日にあれやこれやと悩み苦しんでいた私は深く癒され勇気づけられたものです。その時のことをここで詳しく述べる勇気はまだないのですが(^^;、それ故に、他の音楽とは違って特別な感情無しでこの音楽を聞くとできません。

なお、この作品がブラームスの老母の死によって一気に完成に向かったという話は、半分は真実であり、半分はそれほど正確な話とは言い難いようです。

確かに、追いたる母の死はブラームスにこのレクイエムの完成を急がせたことは事実ですが、構想は10年にわたって練り上げられており、決してこの作品に母の死が色濃く反映しているような作品にはなっていないからです。

この作品はそのような個人的なきっかけよりは、明らかに「人間の問題」を正面に据えたロマン派の音楽の中にあって、「人間の死」という問題を正面からとらえた作品と見るべきでしょう。

- 第1曲:悲しんでいる人たちはさいわいである

- 第2曲:人はみな草のごとく

- 第3曲:主よ、わが終りと

- 第4曲:万軍の主よ、あなたのすまいはいかに麗しいことでしょう

- 第5曲:このように、あなたがたも今は不安がある

- 第6曲:この地上には永遠の都はない

- 第7曲:今から後、主にあって死ぬ人は

音楽をスコアに還元させたとしても、サヴァリッシュには最後まで捨てきれない「伝統」の重みがある

サヴァリッシュはケルンの歌劇場の音楽総監督の職を得た1960年にウィーン交響楽団の首席指揮者も勤めることになります。そのウィーンの交響楽団を使って、フィリップスはこのコンビで精力的に録音活動を開始します。そして、その手始めとして計画されたのがブラームスでした。

4曲の交響曲、ドイツ・レクイエム、そして主だった管弦楽曲などが順調に録音されていきました。

津足られる話では、フィリップスはこの録音に続けてハイドンやモーツァルトの作品もまとめて取り上げる予定だったそうですが、このプロジェクトの中心にいたプロデューサーがフィリップスを去ってしまったために頓挫してしまったそうです。

手始めに取り上げられたブラームスは、意識的にヨーロッパの伝統から距離を置いて、スコアだけを頼りにもう一度自分なりのブラームス像を作り上げようという意欲が読み取れる録音だっただけに、その頓挫は実に残念な話でした。

実現していれば、ヨッフムやベームのような「重いモーツァルト」とは訣別した演奏を聴けたことでしょう。

確かに、サヴァリッシュという人は音楽を「まとめすぎる」とよく言われました。

あらゆるパートに目が行き届く人であり、そのあらゆるパートに的確に指示が出せる人でした。その指揮ぶりは「まるで投網を投げられてすくい上げられるようだった」と伝えられています。

しかし、そのまとまりの良さが、聞きようによっては直線的に過ぎてスケールが小さいとか、奥行きが浅いなどと言う不満とも結びついていました。

しかし、そんな事はサヴァリッシュにしてみれば百も承知のことであって、彼が求めたのはそう言う一世代前の重々しいブラームスではなくて、ブラームスが書いたスコアを過不足なく、かつバランスよく鳴らし切ることで重くない颯爽としたブラームス像を立ち上げることだったのです。

サヴァリッシュの的確な指揮によって、各声部がバランス良く鳴ることによって風通しの良い颯爽としたブラームスの姿が浮かび上がってきます。

しかし、その様なサヴァリッシュの方法論は理解しながらも、アメリカのオケによる録音を集中的に聞いてきた耳からすれば、それでもこの演奏からは「重さ」を感じてしまいます。

サヴァリッシュがどれほど振りほどこうとしても、ウィーンのオケとウィーンの合唱団を使っている以上は、そこにはどうしても振りほどけない伝統の重みがまとわりついていることに気づかされます。

そして、その事は「欧米」と言う言葉でこの二つの世界をまとめてしまうことの「致命的な誤り」をあぶり出します。

サヴァリッシュほどの指揮者がどれほどザッハリヒカイトに作品と対峙しても、アメリカでミュンシュやスタインバーグやドラティがやったように、全てをスコアに変換することは難しいのです。

しかし、注意が必要なのは、振りすてる事が出来ないから駄目だと言ってるわけではありません。

それはハリウッドの映画を見終わった後には爽快感が残るけれども、ヨーロッパの映画からは何か気分が滅入るような重さが残るのと似ているのかもしれません。

おそらく、見終わった後に何とも言えない気分の重さが残るような映画を多くのアメリカ人は拒否するでしょうが、だからといってその事でその映画の価値が低いというわけではありません。

それと同じように、爽快な気分は残るもののそれ以上のものは何も残らないと言うことで、ハリウッド映画の価値を貶めるつもりもありません。

何故ならば、それもまた映画という世界のもう一つの重要な価値だからです。

そう言えば、交響曲の録音を取り上げたときに、サヴァリッシュと若い時代のOzawaとを比較したことがあるのですが、ともに音楽をスコアに還元させたとしても、サヴァリッシュには最後まで捨てきれない「伝統」の重みがあったことに気づくことで両者の根本的な違いにも思い至ります。

ただし、一つだけ気になるのは録音スタイルの違いがもたらす問題です。

この録音は当時のアメリカで主流だったワンポイント的な録音ではなくて、明らかにかなりの数のマイクを立てているマルチマイク録音のように思われます。

その様な録音方法だと、録音がすんでからの編集段階でオケや合唱のバランスや、ソリストとの関係などをかなり作り込むことが出来ます。その編集の段階でプリデューサーの意向とサヴァリッシュの意向がどこまで一致していたのかは全く分かりません。

ただ、はっきりしているのは、RCAのようにワンポイント的に録音された生々しさよりは、どこかコラージュ的に作り込んだ音になっていることは事実です。

その「作り込んだ」部分にまとわりつく「重さ」が依存している可能性はあります。

このあたりに録音から音楽を見極める難しさがあります。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)