クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

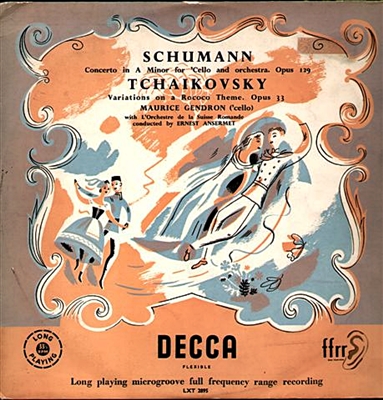

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲 作品33

(Cello)モーリス・ジャンドロン:エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1953年11月録音

Tchaikovsky:Variations on a Rococo Theme, Op.33

モーツァルトへの尊敬の表明

そして、一時期のスランプを脱してピアノ協奏曲や交響曲の4番などを生み出して調子が上がってきたときに、ふとモーツァルト風の音楽を書いてみようと思い立ちます。そうして、生み出されたのがこの「ロココ風」の変奏曲です。

ですから、この「ロココ風」というのは「モーツァルト風」と言うことなのですが、そこまで言い切るほどチャイコフスキーは厚かましくなかったというわけです。

ただし、そう言う「押し」の弱さが、この作品のその後を複雑にしてしまいます。

このチェロと管弦楽による協奏曲風の変奏曲は、モスクワ音楽院の同僚であったフィッツェンハーゲンのために書かれたのですが、そのフィッツェンハーゲンが初演の時にこの作品を改訂してしまうのです。

その改訂はチャイコフスキーにとっては大いに不満だったようなのですが、何と、フィッツェンハーゲンはその改訂した形で出版までしてしまうのです。

作曲家ならば普通は「ノー!」と言うでしょうが、どうにも押しが弱くて「ノー」と言えないのがチャイコフスキーという人だったようです。あの不幸な結婚も、これと同じように「ノー」と言えない末の悲劇でした。

では、フィッツェンハーゲンはどのように改訂したのかということですが、それを理解するためには、フィッツェンハーゲンの改訂版を理解する必要があります。

まずは、オーケストラ伴奏にのってチェロが「ロココ風」の主題を奏します。まずは主題の提示です。

そして、この主題の音価を第1変奏、第2変奏と次第に短くしていきます。どちらも「Tempo della Thema(テーマのテンポのままで)」ですから、リズムがどんどん小刻みになっていくのが分かります。

第3変奏と第4変奏では一転して「Andante sostenuto(アンダンテより少し遅く)」「Andante grazioso(優美に)」と言う指定なので、音楽はカンタービレ風に変化していきます。

第5変奏では主役は管弦楽に移りチェロは彩りを添えるのですが、テンポは「Allegro moderato」なので少しずつ速くなります。

そして、チェロのカデンツァを挟んでこの作品でもっとも美しい旋律を「Andante」で歌い出すのが第6変奏であり、最後の第7変奏は一転して華やかな「Allegro vivo(活き活きと)」となって作品が締めくくられます。

緩急取り混ぜながら、最後は華やかな「Allegro vivo」で締めくくればブラボーももらいやすいというものです。

それに対して、チャイコフスキーの原案では「第1変奏」→「第2変奏」のあとにもっとも優美な「第6変奏」が来ていました。そして、華やかな「第7変奏」がそれに続き、「第4変奏」「第5変奏」という順番でした。

そして、「第5変奏」で音楽の主役をチェロからオーケストラに一度譲った後に、カンタービレ風の「第3変奏」を持ってきて、最後は「第8変奏」で締めくくるというものでした。

おそらく、フィッツェンハーゲンにとっての問題はこの「第8変奏」だったのでしょう。

この「Allegro moderato, con anima」と指定された変奏で曲を締めくくれれば演奏効果として弱いと判断したのでしょう。

しかし、モーツァルトへの尊敬の表明としては、チャイコフスキーは「con anima」、つまりは「祈りを込めて」音楽を閉じたかったのでしょう。

ここには明らかに作曲家目線と演奏家目線の違いが現れています。

そこで、フィッツェンハーゲンはバッサリとこの第8変奏をカットしてしまい、その代わりにもっとも華やかな第3変奏を最後に持ってきたのです。

ただし、それだけでは音楽の形がおかしな事になりますから、後はその変更の辻褄が合うように変奏の順番を入れ替えたたわけです。

ちなみに、チェイコフスキーの考えに基づいた「原典版」がはじめて出版されたのが1956年です。

しかしながら、この演奏効果の問題は大きくて、原典尊重の今という時代にあっても、この原典版で演奏するチェリストは少数派のようです。

シュタルケルが淡麗辛口だとすれば、こちらは芳醇な味わいのワインの如しです

チャイコフスキーの「ロココ風の変奏」が1曲もアップされていないようですが、と言うメールをいただきました。

「そんな、馬鹿なことはないだろう?」と思って調べてみると、何と「アップ」していません。

もちろん、アップした音源の数は3500をこえてきたと言っても、クラシック音楽という広大な世界をカバーし切れているわけではありません。そんな事は当然のことです。

しかしながら、そう言う欠落は私のなかでは「確信犯的に欠落」しているものと「うっかり欠落」しているものの2種類あります。

この場合の欠落は明らかに後者なので、添うときには速やかに穴埋めを行いますので、連絡をいただけると嬉しいです。

それに対して、「確信犯的に欠落」しているものとは何かと言えば、まずは「歌曲」の分野であり、「オペラ」です。

「オペラ」に関してはそこまで手が回らないので後回しにしているだけなのですが、「歌曲」の分野に関してはどうしても気が進みません。

気が進まない音楽に対して自分の気持ちをのせて何か書くというのはほぼ不可能ですから、どうしても欠落してしまいます。

それから、フランスの近代音楽、プロコフィエフ、ディーリアスあたりも気が進みません。

このあたりは個人的な好き嫌いを優先しては駄目だという思いはあるのですが、それ以外に追加していきたい音源が山ほどある状況ではどうしても「欠落状態」が続くことになります。

そして、そう言う状態は年が明けるたびにより強まっていくので困ってしまいす。

特に、隣接権ではなくて著作権そのものが切れる著名な作曲家いる年はその傾向がより強まります。

2018年はコダーイの著作権が切れますから、きっとそちらまでは手が回ることはないでしょう。

と言うことで、「ロココ風」に関しては完全に「うっかりによる欠落」ですから適当な音源を探ってみて、出来る限り新しい録音の方がいいだろう問うことでシュタルケル&ドラティのものを引っ張ってきました。

強面で、常に淡麗辛口な音楽を提供してくれるシュタルケルが「ロココ風」というのはいかにもミスマッチな感じがするのですが、聞いてみれば、違和感はないとは言いませんが、実に立派な音楽に仕上がっています。

ただし、こういう音楽の演奏に対して「立派」というのが褒め言葉になっているのかどうかは疑問は残ります。

おかしなたとえですが、みんなが華やか服装でダンスを踊っている中に、一人軍服を身にまとい、背筋をしゃんと伸ばして踊っているような雰囲気です。

そして、それに伴奏をつけるドラティもまた、いつものように折り目正しく音楽をつけているので、ロココ風の世界に突如登場した異空間のような雰囲気がします。

と言うことで、これはこれなりに面白いのですが、はじめて聞く演奏としては問題なしとは言えないので、もう一つ違った演奏を探し出してきました。

それがアンセルメとジャンドロンによる「ロココ風」です。

今となってはほとんど話題にもならない録音ですが、これが意外なほどにいいのです。これぞまさしく「ロココ風」の変奏曲です。

シュタルケルが淡麗辛口だとすれば、こちらは芳醇な味わいのワインの如しです。そして、それに伴奏をつけるアンセルメの何と上手いこと!!

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)