クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

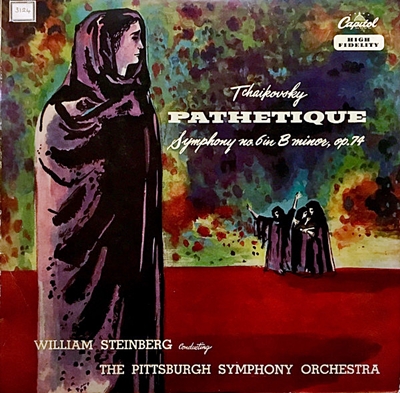

チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴(Pathetique)」

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1953年11月30日 & 1954年4月14日録音

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [1.Adagio - Allegro non troppo]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [2.Allegro con grazia]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [3.Allegro molto vivace]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [4.Adagio lamentoso]

私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。

もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。

しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。

ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。

例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。

もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)

私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。

「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」

チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。

本当の悲劇に直面したときには、人間というのは泣くことも出来ず能面のように凍り付くだけなのです

第1楽章の冒頭部分を聞いただけで、これはとても端正でスッキリした音楽だなと予感させます。チャイコフスキーの「悲愴」ともなれば「ドロドロ路線」の演奏も多くてそれはそれで面白いのですが、そう言う路線とは真逆の演奏であることが宣言されています。

ただし、ムラヴィンスキーのような剛直な演奏とも異なります。

あれは剛直でありながらも熱がありました。それに対して、スタインバーグの「悲愴」は驚くほどに「低体温」です。

名前は失念しましたが、とある評論家がマルティノン&ウィーンフィルによる演奏が悲愴の基準だとして、これよりもアクが強くても罪にはならないが、これより低体温だと犯罪ものだと書いている人がいました。

当時は、あれよりも低体温の演奏なんてあるんだろうかと思っていたのですが、なるほど探せばあるものです。

チャイコフスキー自身が「私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた」と書いている作品でありながら、ここには一粒の涙もありません。いや、第1楽章と最終楽章で、もしかしたら一粒、二粒の涙がこぼれそうな場面がないわけではないのですが、それでも問われれば「泣いてなんかいない」と言い返されそうな風情です。

さらには、第2楽章の踊ろうとして踊りきれぬ5拍子のワルツも何故か不気味な雰囲気で踊り切れているように感じます。

なんだかこの辺まで聞いてくると、最初はからりと乾いた脳天気な音楽のように聞こえていたのが、少しずつ恐くなってきます。

そして、第3楽章の行進曲にまでたどり着くと、それはまるで明るい行進曲に乗って「Arbeit macht frei(働けば自由になる)」というスローガンが掲げられた強制収容所に進んでいくような情景が浮かび上がってきます。

そうか、誰かが言っていたように、泣けるうちはまだ幸せなんだ。

本当の悲劇に直面したときには、人間というのは泣くことも出来ず能面のように凍り付くだけなのです。

そんな能面のように凍り付いた表情で、まるで白昼夢のように地獄の情景を眺めて音楽は虚無の彼方へと消えていきます。

もちろん、それは穿ちすぎかもしれません。

それはただの犯罪的なまでに「低体温」な演奏なのかもしれません。しかし、物事は突き抜けてしまうと、今まで見えなかった世界をみせてくれることがあるものです。

ありとあらゆる「悲愴」の録音を聞いてた果てにこういう演奏を突きつけられると、クラシック音楽というものの懐の深さ、解釈の多様性には驚かされます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)