クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98

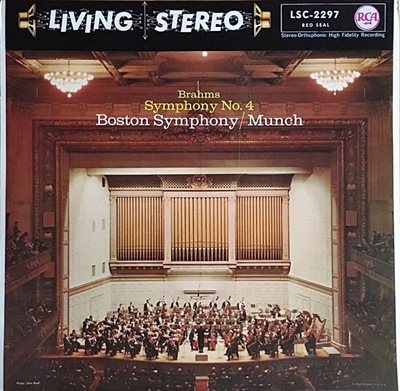

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1958年10月27日録音

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [2.Andante moderato]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [3.Allegro giocoso]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [4.Allegro energico e passionato]

とんでもない「へそ曲がり」の作品

この第4番の交響曲はそういう世評にたいするブラームスの一つの解答だったといえます。

形式的には「時代遅れ」どころか「時代錯誤」ともいうべき古い衣装をまとっています。とりわけ最終楽章に用いられた「パッサカリア」という形式はバッハのころでさえ「時代遅れ」であった形式です。

それは、反論と言うよりは、もう「開き直り」と言うべきものでした。

しかし、それは同時に、ファッションのように形式だけは新しいものを追い求めながら、肝腎の中身は全く空疎な作品ばかりが生み出され、もてはやされることへの痛烈な皮肉でもあったはずです。

この第4番の交響曲は、どの部分を取り上げても見事なまでにロマン派的なシンフォニーとして完成しています。

冒頭の数小節を聞くだけで老境をむかえたブラームスの深いため息が伝わってきます。第2楽章の中間部で突然に光が射し込んでくるような長調への転調は何度聞いても感動的です。そして最終楽章にとりわけ深くにじみ出す諦念の苦さ!!

それでいながら身にまとった衣装(形式)はとことん古めかしいのです。

新しい形式ばかりを追い求めていた当時の音楽家たちはどのような思いでこの作品を聞いたでしょうか?

控えめではあっても納得できない自分への批判に対する、これほどまでに鮮やかな反論はそうあるものではありません。

- 第1楽章 Allegro non troppo ソナタ形式。

冒頭の秋の枯れ葉が舞い落ちるような第1主題は一度聞くと絶対に忘れることのない素晴らしい旋律です。 - 第2楽章 Andante moderato 展開部を欠いたソナタ形式

- 第3楽章 Allegro giocoso ソナタ形式

ライアングルやティンパニも活躍するスケルツォ楽章壮大に盛り上がる音楽は初演時にはアンコールが要求されてすぐにもう一度演奏されたというエピソードものっています。 - 第4楽章 Allegro energico e passionato パッサカリア

管楽器で提示される8小節の主題をもとに30の変奏とコーダで組み立てられています。

ボストン時代のブラームスは極めて剛直で、ある意味ではとても健康的なブラームスです

ミュンシュとブラームスは相性がいいようです。

ただし、ミュンシュのブラームスと言えば真っ先に思い浮かぶパリ管との67年盤(ブラームスの1番)とは随分テイストが違います。あれはもう、まるでフルトヴェングラーを思い出させるような演奏でした。

それと比べると、ボストン時代のブラームスは極めて剛直で、ある意味ではとても健康的なブラームスです。

シューリヒトのところで、この作品対するアプローチとして考えられるのは基本的には二つだと書きました。

一つは、一度聞けば絶対に忘れることのない、第1楽章冒頭の舞い落ちる秋の枯れ葉のような色で全体を染め上げることです。

もう一つはブラームスという男を敬しながらも、心の底では「時代遅れの男」として遠ざけようとする世間への異議申し立てとしてファイティングポーズを取るかです。

当然の事ながら、ここには舞い落ちる枯れ葉の風情や諦観の念は全くありません。

あるのは、強靱な闘う意志であって、さらに言えばその闘うポーズは「異議申し立て」のような、どこか翳りのあるスタイルではなくて、「どっからでもかかってこんかい!」と言う「明」のスタイルです。

そして、そう言うポーズに相応しく、オケの響きも極めて重厚でありながら内部の見通しがいいのはミュンシュらしい手綱さばきです。

人の資質を生まれた土地で決めつけるのは安易にすぎると思うのですが、それでもドイツとフランスの二つの気質がまじりあったストラスブールと言う地に生まれて育った事は、ミュンシュの内面に大きな影響を与えたことは事実でしょう。

今さら確認するまでもないと思うのですが、この地方はフランスとドイツの間で領有権が揺れ動いた地域でした。

古くを辿れば「ストラスブール」と言う地名が「街道の町」というドイツ語に起源を有するように、神聖ローマ帝国に属する土地でした。その後の経緯をここで詳述するのは煩雑にすぎるので省きますが、ミュンシュが生まれたときのストラスブールは普仏戦争によってフランス領からドイツ領になっていた時期でした。

ですから、ミュンシュはドイツ人として生まれたことになります。

その後、第1次世界大戦のドイツ敗戦によってフランス領に復するのですが、1940年にはナチス・ドイツによってドイツに併合され、さらには1944年に連合国軍によって奪還されるという経緯を辿ります。

その様に、ドイツとフランスの間で揺れ動くなかで、ミュンシュは最終的にはフランス国籍を選び取るのですが、それでもドイツ人として生まれて20代後半までドイツ人として育ったことは、彼の内面に何の影響も与えなかったと考える方が不自然でしょう。

それに、なんと言ってもこの地方は文化的にも言語的にも明らかにドイツ圏に属する地域です。

「ドイツ的」という言葉は曖昧であり安易に使うべき言葉でないことは承知しているのですが、彼の残した録音を聞く限りは、ラテン的な明晰さとドイツ的な重厚さが見事に調和したオンリーワン的魅力に溢れています。

ただし、捉えようによってはその調和がどっちつかずの「中途半端」に陥ることもあるのですが、ブラームスのような音楽に対しては疑いもなく「他に替えがたい魅力」となって結実しています。

第1楽章は実に豪快な音楽になっていて、続く第2楽章もマイナーでありながら基調は明るめの音楽として仕上げています。

続く第3楽章も腰を落としてじっくりとかつ剛毅に鳴らし切っています。

そうなんですね、この演奏の一つの特徴はオケが実に見事に鳴りきっていることです。

その意味で言えば、最後の第4楽章が今ひとつ細部にこだわりすぎてしまって、そこまでのテイストに対して少しばかり違和感を感じてしまうのが不満と言えば不満でしょうか。今までは直線的に造形していたのが、ここに来て急に曲線を多用しているように聞こえてしまうのです。

もっとも、音楽そのものがそうなっていると言われれば、その通りではあるのですが。(^^;

なお、録音に関してですが、響きが薄くて物足りないと書いている人もいるのですが、それはきっと間違いです。

いつも言っていることですが、「Lewis Layton」というエンジニアに関しては信じて裏切られることはまずありません。もしも不満を感じたならば再生システムか再生しているソフトを疑ってみるべきでしょう。

よせられたコメント

2017-10-14:のうすけ

- ボストン時代のミュンシュ大好きです!

あつさと明晰さを両立させた音作り、剛直な演奏かっこよすぎます!

2021-08-05:コタロー

- 先般投稿したシューリヒトの演奏が行書体だとすれば、ミュンシュの演奏は楷書体でしょう。それでいて堅苦しいところはみじんもなく、音楽する悦びにあふれています。

ボストン交響楽団の演奏も素晴らしく、ブラームスのわびしさを吹き飛ばしてしまうかのような豪快さです。とりわけ、私のお気に入りの第3楽章は、弦楽器の優しい歌を交えながら音楽が壮大に鳴っていて素晴らしいです。

また、全体に落ち着いた音質もブラームスにふさわしく、安心して音楽を堪能できます。

私の独断ですが、この曲の演奏では、ボールト指揮ロンドン・フィルが第1位、チェリビダッケ指揮シュトゥットガルトのライヴが第2位、そして、このミュンシュはそれらに次いで第3位でしょう。

これは、意外な名演を発見したものです。ミュンシュ氏に感謝ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)