クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

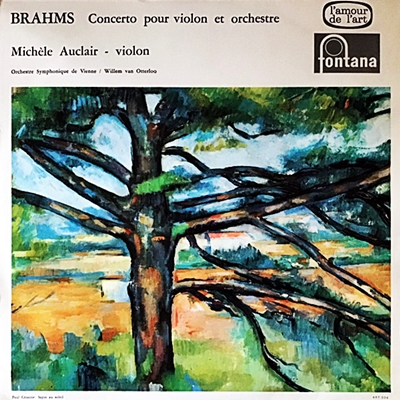

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)ミッシェル・オークレール ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1958年9月録音

Brahms:Violin Concerto in D major Op.77 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Violin Concerto in D major Op.77 [2.Adagio]

Brahms:Violin Concerto in D major Op.77 [3.Allegro giocoso, ma non troppo vivace]

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

レオポルド・アウアー

アドルフ・ブッシュ

フーゴー・ヘールマン

トール・アウリン

アンリ・マルトー

ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

若くして引退してしまったヴァイオリニスト

若くして引退してしまったヴァイオリニスト

振り返ってみると、50年代というのは素敵な女流ヴァイオリニストが活躍した時代でした。

もちろん、その後もたくさんの素敵な女流ヴァイオリニストは輩出するのですから、そんな事で「昔はよかった」などと言うつもりはありません。

しかし、その50年代に活躍した名前を挙げていくと、その誰も彼もが個性が際だっていたので感心させられてしまうのです。

まず、若くして飛行機事故でその生涯を終えたジネット・ヌボー。

そのヌボーと同門で80歳を超えるまで長生きしながら、ソリストとしてのキャリアは30代で終えてしまったミッシェル・オークレール。

そのオークレールと同じく若くして第一線のソリストとしては引退しながら、その後長く教育活動に携わったジョコンダ・デ・ヴィート。

さらに、そのデ・ヴィートと同じく聡明にして高貴な音楽を貫き通したエリカ・モリーニ。

最後にもう一人あげるならば、優美な音楽で多くの人を魅了しながら時の流れと合わずに60年代には姿を消してしまったヨハンナ・マルティ。

そして、彼女たちに共通するのは(若くして事故でキャリアを絶たれたヌボーは仕方がないとしても)その実力とキャリアがから考えれば驚くほどに残された録音が少ないと言うことです。

とりわけ、ミシェル・オークレールの少なさは際だっています。

オークレールはパリ音楽院のブシューリのもとで学んだのですが、同門のヴァイオリニストとしてはジネット・ヌボーとローラ・ボベスコ等がいます。その後、1943年にロン=ティボー音楽コンクールで第一位を獲得してジャック・ティボーの知遇を得ます。ただし、この優勝はナチス占領下のパリではキャリアを広げる切っ掛けとはならず、戦後の45年のジュネーヴ国際音楽コンクールで第一位を獲得したことによってキャリアのスタートを切ります。

その後はアメリカツアー(1951年)もソ連ツアー(1958年)も大成功をさせて世界的な名声を獲得していくのですが、60年代にはいると「左手の故障」を原因として演奏活動から引退してしまいます。

この突然の引退に関しては様々な憶測が飛び交うのですが(ピアニスト、フランソワとの破局とそれに伴う有名な作家の次男との結婚等々)、真相な藪の中です。

そして、その結果として、「女ティボー」とまで言われた才能とキャリアを持ちながら、残された録音は本当に少ないのです。

51年のアメリカツアーに伴ってレミントン・レーベルで録音されたチャイコフスキーの協奏曲とブルッフの協奏曲第1番とコル・ニドライ、クライスラー・アンコールとタイトルが付いた小品集。

エラート・レーベルでのシューベルトのヴァイオリンとピアノのための作品集。

おそらく仏パテでのバッハのヴァイオリンソナタとドビュッシー、ラヴェルのソナタ。

そして、ソリストとしての最晩年(と言っても30代ですが)にフィリップスレーベルでモーツァルトの4番・5番のコンチェルト、チャイコフスキー、メンデルスゾーン、ブラームスの協奏曲。

後は、古い録音(43年録音)ですが、ティボー指揮によるハイドンのコンチェルトが残されています。(ベートーベンのヴァイオリン・ソナタ5番の録音もあるそうですが、未聴です)

これはもう、フェルメール級の少なさでしょうか。(^^;

そして、その演奏なのですが、これもまたこの偉大なヴァイオリニスト達に共通する聡明さに貫かれたものです。

しかし、その聡明さはモリーニとは異なってフランス的なものです。繊細で楚々とした風情の中に、生粋のパリっ子らしい気の強さみたいなものも時々顔を出すのがオークレールの面白さです。

そして、さらに言葉を足せば、その聡明さはオークレール個人の依拠すると言うよりは、彼女が育ったパリの文化的な厚みがはぐくんだものと言えそうなのです。

ですから、ヌボーのような突き抜けたような強烈な個性は持っていません。

ヌボーの凄さは、そう言う文化的な厚みの中で育ちながらその厚みを突き抜けていったところにあったことを、逆にこのオークレールが教えてくれるような気がします。

だったら、そう言う「お約束事」の中に収まっているオークレールの演奏は物足りなさがあるのかと言われれば、それは一面では「イエス」であり反面では明らかに「ノー」です。

もしも、オークレールにヌボーのような凄みを求めるなら答えは「イエス」なのですが、そんな事はオイストラフを持ってきても答えは「イエス」になってしまうのです。

ですから、普通はきっぱりと「ノー」と言えるのですが、その事はパリという街が持っている文化的な厚みの半端なさを証明します。

彼女が30代半ばでソリストとして引退したのは、そう言う文化的厚みの具現化としてやるべき事はやり尽くしたという思いがあったのかもしれません。そして、それをやり尽くしたならば、次にやるべき事はその文化的厚みを後世に伝えることだったのかもしれません。

そう思えば、引退後はパリ音楽院で後進の指導に人生を捧げたのも納得できます。

同じ聡明でも、何処まで行ってもぴしっと背筋が伸びているモリーニとは違うのですが、そう言う様々な違いが花開いていたところに50年代の面白さがあったのでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)