クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」

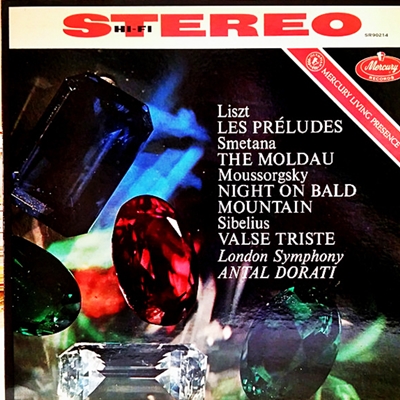

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1960年6月録音

Bedrich Smetana:The Moldau(from My Country)

「我が祖国」=「モルダウ」+「その他大勢」・・・?。

言ってみれば、「我が祖国」=「モルダウ」+「その他大勢」と言う数式が成り立ってしまうのがちょっと悲しい現実と言わざるをえません。でも、全曲を一度じっくりと耳を傾けてもらえれば、モルダウ以外の作品も「その他大勢」と片づけてしまうわけにはいかないことを誰しもが納得していただけると思います。

組曲「我が祖国」は以下の6曲から成り立っています。しかし、「組曲」と言っても、全曲は冒頭にハープで演奏される「高い城」のテーマが何度も繰り返されて、それが緩やかに全体を統一しています。

ですから、この冒頭のテーマをしっかりと耳に刻み込んでおいて、それがどのようにして再現されるのかに耳を傾けてみるのも面白いかもしれません。

第1曲「高い城」

「高い城」とは普通名詞ではなくて「固有名詞」です。(^^;これはチェコの人なら誰しもが知っている「年代記」に登場する「王妃リブシェの予言」というものに登場し、言ってみればチェコの「聖地」とも言うべき場所になっています。ですから、このテーマが全曲を統一する核となっているのも当然と言えば当然だと言えます。

第2曲「モルダウ」

クラシック音楽なんぞに全く興味がない人でもそのメロディは知っていると言うほどの超有名曲です。水源地の小さな水の滴りが大きな流れとなり、やがてその流れは聖地「高い城」の下を流れ去っていくという、極めて分かりやすい構成とその美しいメロディが人気の原因でしょう。

第3曲「シャールカ」

これまたチェコの年代記にある女傑シャールカの物語をテーマにしています。シャールカが盗賊の一味を罠にかけてとらえるまでの顛末をドラマティックに描いているそうです。

第4曲「ボヘミアの森と草原より」

スメタナ自身も当初はこの曲で「我が祖国」の締めにしようと考えていたそうですが、それは十分に納得の出来る話です。牧歌的なメロディを様々にアレンジしながら美しいボヘミアの森と草原を表現したこの作品は、聞きようによっては編み目の粗い情緒だけの音楽のように聞こえなくもありませんが、その美しさには抗しがたい魅力があります。

第5曲「ターボル」

これは歴史上有名な「フス戦争」をテーマにしたもので、「汝ら神の戦士たち」というコラールが素材として用いられています。このコラールはフス派の戦士たちがテーマソングとしたもので、今のチェコ人にとっても涙を禁じ得ない音楽だそうです。(これはあくまでも人からの受け売り。チェコに行ったこともないしチェコ人の友人もいないので真偽のほどは確かめたことはありません。)スメタナはこのコラールを部分的に素材として使いながら、最後にそれらを統合して壮大なクライマックスを作りあげています。

第6曲「ブラニーク」

ブラニークとは、チェコ中央に聳える聖なる山の名前で、この山には「聖ヴァーツラフとその騎士たちが眠り、そして祖国の危機に際して再び立ち上がる」という伝承があるそうです。全体を締めくくるこの作品では前曲のコラールと高い城のテーマが効果的に使われて全体との統一感を保持しています。そして最後に「高い城」のテーマがかえってきて壮大なフィナーレを形作っていくのですが、それがあまりにも「見え見えでクサイ」と思っても、実際に耳にすると感動を禁じ得ないのは、スメタナの職人技のなせる事だと言わざるをえません。

ドラティとロンドン交響楽団というのは実に相性のいい組み合わせ

ドラティとロンドン交響楽団というのは実に相性のいい組み合わせで、彼の手兵であったミネアポリスのオケとの録音を聞き比べてみると、オケの個性のようなものがよく分かります。

1960年の6月に、何でもないような小品を録音しています。

- リスト:交響詩「前奏曲」

- シベリウス:「悲しきワルツ」

- スメタナ:「モルダウ」

この年は、長年率いてきたミネアポリス交響楽団との関係を終えてアメリカでの活動を一段落させて、その軸足をヨーロッパに置き始めた時期かと思われます。

1957年からはフィルハーモニア・フンガリカを率いていましたが、さらに、ミネアポリスから手を引いてからはBBC交響楽団(1963 - 1966年)、ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団(1966年 - 1970年)などを率いていきます。

しかし、録音活動としては、彼にとって特別な存在であったフィルハーモニア・フンガリカと成し遂げたハイドンの交響曲全集を別格とすれば、ロンドン交響楽団との活動が大きな位置を占めています。ロンドン響とは50年代の中頃からポツポツと録音活動を行っているのですが、この60年からはその活動が一気に本格化します。

ですから、この何でもない小品は、あらためて挨拶代わりのような意味合いもあったのかもしれません。

同じ事を何度も繰り返して恐縮なのですが、ミネアポリスのオケもドラティの薫陶のおかげで健闘はしているのですが、それでもロンドンのオケを聞いてしまうと「荒い」という印象は拭いきれません。

ただ、ミネアポリス交響楽団の名誉のために言い添えておきますが、「Mercury」レーベルの録音は基本的に全てワンポイント録音で行われていることを思い出してください。

ワンポイント録音というのはモノラルならば一本のマイク、ステレオ録音になってからは左右に一本ずつ追加して合計で3本というスタイルです。ですから、3トラックに録音した音を2チャンネルにトラックダウンするだけですから、録音してからの調整などはほとんどできません。録音してからいかようにも料理できるマルチマイク録音と違って、演奏する側に一切の誤魔化しを許さない録音スタイルなのです。

上手に化粧を施された最新録音を聞きなれた耳からすれば、ミネアポリス交響楽団は「荒さ」みたいなものを感じるのですが、誤魔化し無しでこれだけ演奏できれば実は大したものなのです。

しかし、同じような手法で録音されているロンドン交響楽団では、悲しいかな、その様な「荒さ」はほとんど感じないのです。さらに、オケの響きには厚みと太さがあり、アメリカとは違うヨーロピアントーンなので、やっぱり違うなぁ・・・と思ってしまうのです。

よせられたコメント

2020-02-13:Sammy

- 魅力的なドラティ指揮ロンドン響の一連のマーキュリー録音をついつい続けて聴いている中で、この演奏はちょっと趣が違うように思いました。

作品のロマンティックな特徴もあるのだとは思いますが、明瞭でシャープな基本的な雰囲気は確実にあるとはいえ、同時にしなやかなレガートや時に大胆なテンポの動かし方から豊饒な音楽がさりげなく立ち上り広がっていく様は見事です。

みずみずしい透明感と共存しながらいわく言い難い美しさが広がる音作りは絶妙で、作品の明るく伸びやかな美しさとさりげなくマッチして、聴いていてとても幸せな気分になりました。そして後半の緊迫と高揚も劇的で、終始クールなはずの演奏なのに、高い集中力故もあって独特の熱気が迫り、最後は感無量の堂々たる終結。

リストからの影響あってのスメタナのはずですが、作品のレベルでは「前奏曲」が「モルダウ」の足元にも及ばない…というなんだか複雑な気分になる現実を、彼らによる両方のすぐれた演奏、録音を聴くことを通じて、残酷なほど鮮やかに感じてしまいました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)