クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

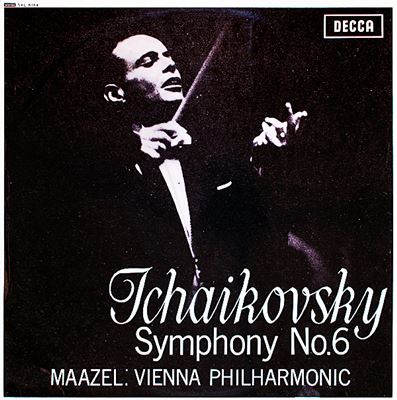

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

マゼール指揮 ウィーンフィル 1964年4月録音

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor Op.74 "Pathetique" [1st movement]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor Op.74 "Pathetique" [2nd movement]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor Op.74 "Pathetique" [3rd movement]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor Op.74 "Pathetique" [4th movement]

私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。

もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。

しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。

ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。

例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。

もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)

私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。

「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」

チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。

上りの美学、下りの美学

マゼールがこの時期に、ウィーンフィルとの間でシベリウスとチャイコフスキーの交響曲全集を完成させることができたのはマゼール自身にとっても、聞き手ある私たちにとってもとても幸運なことでした。

何故ならば、ここには頂点を目指して駆け上がっていく溢れる才能がほとばしっているからです。

この少し後になるとアバドやムーティ、そしてメータや小沢などと言う若手が同じような勢いに溢れる演奏を聴かせてくれるようになります。

確かに、若い頃の小沢は今からは想像もできないほどに素晴らしい音楽を聴かせてくれたものです。

ただし、彼らには残念な共通もがあります。

それぞれが世界的にトップクラスのオケのシェフと言う地位を手に入れて、そこで安定して音楽活動を始められるようになると、平均点はそこそこなのに、彼らが何をしたいのかが聞き手に伝わってこないような音楽ばかりを生み出すようになったことです。

いや、こんな言い方をすると反論もあるでしょう。しかし、私には、そう言う不満がいつもついて回り、結果として90年代以降になると彼らの新しい録音は殆ど聴かないようになってしまいました。

それはマゼールにおいても同様です。

当時は別に何故なんだろう?などとは考えませんでした。

私も若かったですから、ただ「面白くないものに金は使いたくはない」という一点だけでした。

しかし、年を重ねてきて、気がつくこともあります。

頂点目指して駆け上がっていくのは体力も必要ですし気力も求められますから、しんどいことはしんどいです。

しかし、目指すべき頂点ははっきり見えているわけですから、その見えている一点を目指して駆け上がっていくのはそれほど困難なことではありません。

問題は、頂点に近づいてきて、今度は何処を目指して進んでいくかを自分で見いださなければならなくなったときです。そして、彼らの多くはその頂上付近でぐるぐる回るばかりでした。

その違いは、たとえばテンシュテットやクライバーと比較してみれば明らかです。

しかし、山は登れば下りなければいけません。

やがて、彼らもまた下山の時を迎え、その衰えを自覚して下りの芸術に取り組むことを余儀なくされるときがきています。

しかし、どうしても下れない人もいます。

世間はそれを「老醜」と言います。

指揮者にはこの「老醜」をさらす人が多いのですが、稀に、見事に下って見せる人がいます。

そして、驚くべきは、同世代の指揮者の中では一番ギラギラしていると思われていたマゼールが見事に山を下ってみせたことです。結果として、大きな環を閉じることで、この若い時代の勢いに満ちた演奏にも大きな価値が生まれたのです。

指揮者にとって「若い頃は良かったのにね」と言われるのは屈辱以外の何ものでもないと思われます。この屈辱をはねのけるには、誰もが認める天辺まで駆け上がるか、見事に山を下ってみせるかの二つしかありません。

ネット上の評価を散見していると、マゼール&ウィーンフィルの演奏を取り上げて、後期の4番以降は深みが足りなくて物足りないが、初期シンフォニーではマゼールの手際の良さが馴染みのうすい作品を面白く聴かせてくれる、などと書いている人が少なくないようです。

あまり悪口は書きたくないのですが、何を聴いているんだ!と言いたくなります。

たとえば6番「悲愴」の、この割り切れた表現は希有のものです。本当に、あれよあれよという間に終わってしまうので、人によっては物足りなく思える人もいるかもしれません。

しかし、だからといって、これを「深み」が足りないなどと言うのは、クラシック音楽の聴き方としてはあまりにも一面的に過ぎます。

作品が持つ本来の姿を過不足なく描き出し、さらに勢いと情熱をも感じさせてくれる演奏というのは、それほど簡単なものではないのです。

それは、もったいぶった恣意的解釈を持ち込んで、さも深みがあるかのように偽る演奏と比べれば、遙かに困難な仕事なのです。

また、第5番のシンフォニーの方は、冒頭の部分は重々しい雰囲気で始まるのですが、アレグロの主部に入れば若いマゼールらしい勢いと明晰さがしっかりと前面に出てきます。

また、こういうアプローチだとオケの響きに物足りなさを感じたりするのですが、そこをウィーンフィルの本能が上手くカバーしてくれています。

シベリウスの時はその本能が必ずしもプラスにはたらかない場面もあったのですが、チャイコフスキーだとそんな心配は全くありません。

なお、1番から3番までの初期シンフォニーに関しては、あれこれ言えるほどの数を聴いていませんので何とも評しようがないのですが、ともすれば交響曲というよりは組曲のように聞こえてしまう作品の弱さを上手くカバーしていることは間違いありません。

そして、こういう演奏で聞かされると、これら初期シンフォニーも、少なくともシベリウスの1番や2番程度の頻度では演奏されてもいいのではないかと思われます。

ただし、凡人の手にかかると、こんなに面白く聴けないのかもしれません。

よせられたコメント

2015-02-27:ヨシ様

- マゼールはウィーンフィルとも相性が良かったですね。ウィーンフィルとベルリンフィルの両方とも若い頃から把握していた。それだけでもマゼールは凄いと思います。このマゼールのチャイコフスキー。デッカらしく録音も良いので、オケの音の響きだけでも満足です。もちろんマゼールの指揮も素晴らしいですが。

2015-02-27:セル好き

- セル/クリーブランド ファンとしては、こういう演奏は大好物です。

重厚な演奏が聴きたい場合は、テミルカーノフ/サンクトペテルブルグが良いかもですが、この演奏のようなさわやかな緊迫感はありません。

後期三大は、マタチッチの泥臭い感じも好きですが、泣けてきて何回も聴けません。

2015-03-02:Can Beetho

- 天才指揮者などという形容詞が付いていると、つい敬遠しがちな私。

それでもマゼール指揮のいくつかのCD、あるいは来日した時のテレビ放送は聴いたことがあります。でもそれほど感動したことはありませんでした。

今回UPしていただいた第6番を聴いてみると、なかなかいいです。ウィーンフィルもこんなにスリリングな演奏をしていたのかと見直しました。

それ以上にユング君さんの解説が面白かったです。常々私には小沢のどこがいいのかわかりませんでしたが、下り坂をころがりおちている所しか見ていないためなのかもしれません。

もう何年前になるのか、久々にNHK交響楽団を指揮したベートーヴェンの交響曲第5番。N響では最も多く演奏している曲目だと思いますが、あれほどひどい演奏はめったにないはず。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)