クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

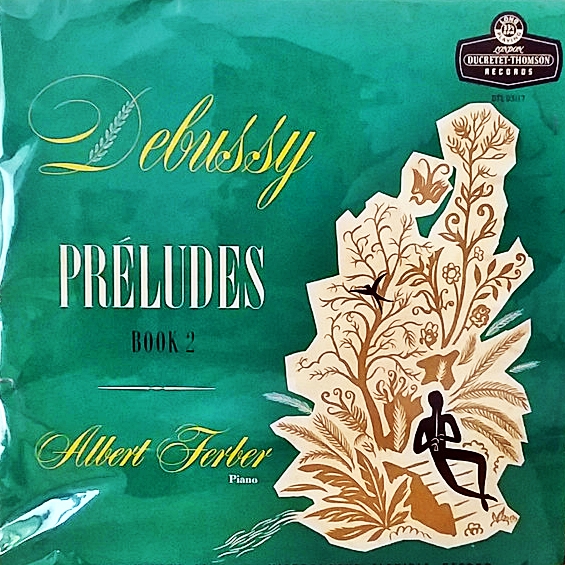

ドビュッシー:前奏曲集 第2巻

(P)アルベール・フェルベール 1953年6月録音

Debbussy:Preludes Book2 [1.Brouillards]

Debbussy:Preludes Book2 [2.Feuilles mortes]

Debbussy:Preludes Book2 [3.La puerta del Vino]

Debbussy:Preludes Book2 [4.Les fees sont d'exquises danseuses]

Debbussy:Preludes Book2 [5.Bruyeres]

Debbussy:Preludes Book2 [6.General Lavine - eccentric]

Debbussy:Preludes Book2 [7.La terrasse des audiences du clair de lune]

Debbussy:Preludes Book2 [8.Ondine]

Debbussy:Preludes Book2 [9.Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.]

Debbussy:Preludes Book2 [10.Canope]

Debbussy:Preludes Book2 [11.Les tierces alternees]

Debbussy:Preludes Book2 [12.Feux d'artifice]

ショパンへのオマージュ?

ただし、ドビュッシーはこれらの作品をショパンの前奏曲のように「まとまった作品」とは考えていなかったようです。その証拠に、初演の時も、「デルフの舞姫」・「帆」・「沈める寺」・「パックの踊り」の4曲だけが取り上げられました。また、24曲がそろっていても、バッハやショパンのように各調性に1曲ずつ割り当てられていないこともその様な「まとまり」を意識していなかったことをあらわしています。

ドビュッシー自身もこれらの作品をまとめて演奏する必要を認めていなかったようで、「いい物もあれば、悪い物もある」と語っていたそうです。

なお、この前奏曲集の全ての作品にはドビュッシーの手によってユニークな標題がつけられています。ドビュッシーはこの前奏曲集に限らず、自らの作品のほとんどに何らかの標題をつけています。

これは考えてみると実に不思議なことです。何故ならば、ドビュッシーのピアノ音楽に対する最大の貢献は新しい響きを発見したことであり、その最大の価値は音色とリズムにこそあります。その意味で、彼の音楽はいわゆる「標題つきの音楽」とは最も遠い場所に存在しているのであって、その標題だけを見ればロマン派時代のピアノ小品のように見えて、その内実においては新ウィーン楽派の音楽の方が近しいのです。

それでもドビュッシーはほとんどの作品に何らかの標題をつけているのです。

ですから、ドビュッシーの音楽を考える上でそれらの標題は決して無視することは出来ないのです。

おそらくは、ドビュッシーは全く新しい純粋な音の世界を構築しながらも、新ウィーン楽派とは異なる道を歩むことを、そして、歩んできたことをそれらの標題によって宣言しているのでしょう。

つまり、彼にとって新しく見いだした音色とリズムは「目的」ではなくて、新しい表現を実現するための「手段」にすぎなかったのではないでしょうか。

そして、彼が目的としたのは、その様な新しい音色やリズムによって醸し出される「雰囲気」にこそあったのではないでしょうか。その、「新しい雰囲気」を聞き手に伝えるための手段として彼は「標題」にこだわったのではないでしょうか。

彼にとって音楽とは単純な音の構造物に還元することは出来ない物だったのでしょう。ですから、私たちがドビュッシーの音楽に親しむときは、そのれらの標題の助けを得て、その音楽が醸し出す雰囲気に身を浸すことこそが肝要なのではないでしょうか。

そう思えば、ドビュッシーを聴きに行くといつも爆睡してしまうユング君の聴き方は実に正しい聴き方だったのかもしれません。(何故か、ドビュッシーを聴くと眠ってしまう己の自己弁護・・・?^^;)

前奏曲集 第1巻

- デルフィの舞姫 - Danseuses de Delphes

- ヴェール(帆) - Voiles

- 野を渡る風 - Le vent dans la plaine

- 夕べの大気に漂う音と香り - Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir

- アナカプリの丘 - Les collines d'Anacapri

- 雪の上の足跡 - Des pas sur la neige

- 西風の見たもの - Ce qu'a vu le vent d'ouest

- 亜麻色の髪の乙女 - La fille aux cheveux de lin

- とだえたセレナード - La serenade interrompue

- 沈める寺 - La cathedrale engloutie

- パックの踊り - La danse de Puck

- ミンストレル - Minstrels

前奏曲集 第2巻

- 霧 - Brouillards

- 枯葉 - Feuilles mortes

- ヴィーノの門 - La Puerta del Vino

- 妖精たちはあでやかな踊り子 - Les Fees sont d'exquises danseuses

- ヒースの荒野 - Bruyeres

- 奇人ラヴィーヌ将軍 - General Lavine - excentrique

- 月の光が降り注ぐテラス - La terrasse des audiences du clair de lune

- 水の精 - Ondine

- ピクウィック殿をたたえて - Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.

- カノープ - Canope

- 交代する三度 - Les tierces alternees

- 花火 - Feux d'artifice

茫洋とした響きがクリアに表現されている演奏

「Albert Ferber」は「アルベール・フェルベール」と読むそうです。そんなことを紹介しなければいけないほどに、このピアニストは忘れ去られた存在になっています。

調べてみると、1919年にスイスのルツェルンに生まれ、マルグリット・ロンやヴァルター・ギーゼキングといった名匠に師事し、ラフマニノフの薫陶も受けたピアニスト・・・という紹介がされていました。

そして、ピアニストとして成功してからは活動の本拠をイギリスに据えるのですが、録音活動は「デュクレテ=トムソン」と言うフランスのローカルレーベルで行ったので、フランス風の「アルベール・フェルベール」が定着したようです。

彼はこの「デュクレテ=トムソン」というレーベルでかなり多くの録音活動を行い、特にこのドビュッシーの録音は高く評価されたようです。

しかし、ローカルレーベルの悲しさか、レーベルの消滅とともに彼の録音も忘れ去られてしまったようです。

ただし、中古LP市場ではかなりの高値で取引されているようですから、一部の好事家の間での評価は高かったようです。

そして、最近になって、漸くにしてCDによる復刻がなされ、誰もが簡単に聞けるようになってみると、なるほど、分かっている人には分かっていたんだと納得できる素晴らしい演奏でした。

そして、個人的な感想を言わせてもらえば、どうにもこうにも苦手だったドビュッシーのピアノ作品を、初めて面白く聞かせてもらえることができました。

私が苦手だったのは、あの茫洋としたドビュッシーの響きです。

何を言ってるんだ、それこそがドビュッシーの魅力なんだろう!と言われそうなのですが、まさにそれこそが「嫌い」だったのです。

しかし、このフェルベールのピアノによるドビュッシーには、そう言う茫洋とした雰囲気が希薄です。

おかしな言い方ですが、その茫洋とした響きがクリアに表現されているような気がするのです。ですから、ドビュッシーの音楽にいつも感じるとりとめのなさが姿を消して、どこかにとっかかりを持ちながら聞き続けることができるのです。

そう考えると、これは異端なドビュッシー演奏なのかも知れませんが、これを好きだという人がいて、とんでもない高値で中古LPを購入する人もいるのですから、これはこれで立派なドビュッシーなのでしょう。

なお、「デュクレテ=トムソン」というレーベルはかなりの優秀録音だったようで、50年代中頃のモノラル録音とは信じがたいほどのクリアな音質です。

また、彼のドビュッシー演奏の中ではこの「前奏曲集」が最も高く評価されているようです。しかし、その是非を判断できるほど良いドビュッシーの聞き手ではありません。

しかし、一つだけ言えることは、この「前奏曲集」を最後まで退屈しないで聞き続けられる数少ない演奏であるとことです。その事だけは、責任を持って保障できます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)