クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

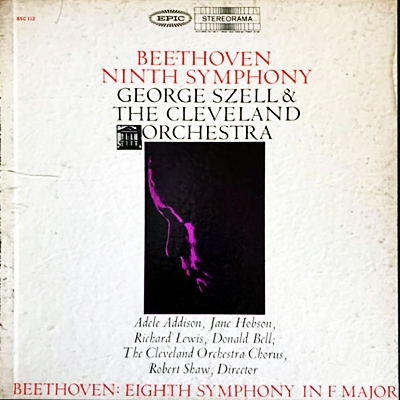

ベートーベン: 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱」

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年8月21日&22日録音

Beethoven:Symphony No.9 in D m

Beethoven:Symphony No.9 in D m

Beethoven:Symphony No.9 in D m

Beethoven:Symphony No.9 in D m

何かと問題の多い作品です。

しかし、その実態はベートーベンの最高傑作からはほど遠い作品であるどころか、9曲ある交響曲の中でも一番問題の多い作品なのです。さらに悪いことに、その問題点はこの作品の「命」とも言うべき第4楽章に集中しています。

そして、その様な問題を生み出して原因は、この作品の創作過程にあります。

この第9番の交響曲はイギリスのフィルハーモニア協会からの依頼を受けて創作されました。しかし、作品の構想はそれよりも前から暖められていたことが残されたスケッチ帳などから明らかになっています。

当初、ベートーベンは二つの交響曲を予定していました。

一つは、純器楽による今までの延長線上に位置する作品であり、もう一つは合唱を加えるというまったく斬新なアイデアに基づく作品でした。後者はベート?ベンの中では「ドイツ交響曲」と命名されており、シラーの「歓喜によせる」に基づいたドイツの民族意識を高揚させるような作品として計画されていました。

ところが、何があったのかは不明ですが、ベートーベンはまったく異なる構想のもとにスケッチをすすめていた二つの作品を、何故か突然に、一つの作品としてドッキングさせてフィルハーモニア協会に提出したのです。

そして出来上がった作品が「第九」です

交響曲のような作品形式においては、論理的な一貫性は必要不可欠の要素であり、異質なものを接ぎ木のようにくっつけたのでは座り心地の悪さが生まれるのは当然です。もちろん、そんなことはベートーベン自身が百も承知のことなのですが、何故かその様な座り心地の悪さを無視してでも、強引に一つの作品にしてしまったのです。

年末の第九のコンサートに行くと、友人に誘われてきたような人たちは音楽は始めると眠り込んでしまう光景をよく目にします。そして、いよいよ本番の(?)第4楽章が始まるとムクリと起きあがってきます。

でも、それは決して不自然なことではないのかもしれません。

ある意味で接ぎ木のようなこの作品においては、前半の三楽章を眠り込んでいたとしても、最終楽章を鑑賞するにはそれほどの不自由さも不自然さもないからです。

極端な話前半の三楽章はカットして、一種のカンタータのように独立した作品として第四楽章だけ演奏してもそれほどの不自然さは感じません。そして、「逆もまた真」であって、第3楽章まで演奏してコンサートを終了したとしても、?聴衆からは大ブーイングでしょうが・・・?これもまた、音楽的にはそれほど不自然さを感じません。

ですから、一時私はこのようなコンサートを想像したことがあります。

それは、第3楽章と第4楽章の間に休憩を入れるのです。

前半に興味のない人は、それまではロビーでゆっくりとくつろいでから休憩時間に入場すればいいし、合唱を聴きたくない人は家路を急げばいいし、とにかくベートーベンに敬意を表して全曲を聴こうという人は通して聞けばいいと言うわけです。

これが決して暴論とは言いきれないところに(言い切れるという人もいるでしょうが・・・^^;)、この作品の持つ問題点が浮き彫りになっています。

ベートーベンの交響曲って、こんなに素敵な音楽だったんだ!!

テレビ朝日で「関ジャニの仕分け∞」という番組をやっています。この番組の中でプロの歌手に子どもや芸人さんがカラオケで挑戦するというコーナーがあります。

例えば、

歌手:葛城ユキに歌うま芸人:阿佐ヶ谷姉妹・渡辺が葛城ユキの持ち歌である「ボヘミヤン」で挑戦するとか

歌手:日野美歌に歌うまキッズのさくらまや(15)が日野美歌の持ち歌である「氷雨」で挑戦する

というようなコーナーです。

はじめは、何かの偶然で聞き始めたのですが、これが実に面白いので、最近はこのコーナーがあると必ず録画をするようにしています。

面白いことに、自分の持ち歌を歌った歌手の方がよく負けます。

勝ち負けはカラオケの採点機能が判断します。私はカラオケには行かない人なので世の中にこんな面白い機械があるなんて知らなかったのですが、実に凄い機械です。

まず、採点基準の原則は音符を外すか外さないかです。スコアに忠実に歌えば歌うほど得点は高くなります。しかし、一音もはずさに歌ったとしても100点満点にはなりません。それに加えて、「こぶし」とか「しゃくり」とか「ロングトーン」というような、歌を美味しく聴かせるような要素がないと加点されないので得点は伸び悩みます。

つまりは、スコアに忠実に歌うことは大前提ですが、そこに加えてその作品が持っている美味しい部分を上手く表現しきらないと高得点にならないのです。一昔前のカラオケの採点機能はスコアへの忠実度だけが対象だったので、歌を聴いて受ける感銘と得点が必ずしも一致しなかったのですが、最近の得点機能はそのような違和感を感じることは非常に少なくなっています。

前ふりが長くなってしまいました。(^^;私が面白いと感じたのはそのような採点機能の凄さではありません。

そうではなくて、この勝負の中で歌われる歌が、どれもこれも「あれっ?この歌ってこんなに素敵な音楽だったかな?」と思ってしまうほどに素晴らしいのです。そして、その素晴らしさは、時には「おおーっ!!」と呻ってしまうほどの凄さだったりするんです。観客席にはその歌を聴いて泣いてしまっている人もいたりするんですが、それがやらせだなどと微塵も思わせないほどにの凄さなのです。

それはもう、日頃聞き慣れた歌とは全く別物になってしまっているのです。

歌手というのは、自分の持ち歌ならばコンサートなどで結構崩して歌っていることが多いです。理由は簡単で、その方が楽だからです。つまり、自分が歌いやすいように適当に音楽を崩して歌い、その崩しを自分のテクニックだと思っている場合が多いのです。

ところが、この勝負でそんな歌い方をすると驚くほど得点が出ません。

最初の頃は、それでも自分のスタイルを崩さずに思い入れたっぷりに大熱唱する歌手もいたのですが、その独りよがりの盛り上がりに反して得点の方は驚くほどの低さだったりしました。

そんな悲惨な光景を何度も見せつけられると、歌手の方も本気でスコアを見直し、自分の癖を全てリセットして本番に望むようになります。当然のことながら、挑戦者の方は最初からスコアだけを頼りに高得点を狙ってきますから「崩し」なんかは入る余地もありません。この二人が本番ではガチンコでぶつかるのですから、これはもう聞き物です。(ちなみに、どうでもいいことですが、この勝負の中から無類の強さでのし上がってきたのが「May J.」です。まさに「歌姫」です。)

おそらく歌っている方は大変だと思います。抑えるべきポイントが山ほどあって、気持ちよく歌い上げているような場面などは皆無なんだろうと思います。いわば、不自由の極みの中で音楽を整然と構築し、さらにはその内容が聞き手にキチンと伝わるようにあらゆるテクニックを計算通りに駆使し続けなければならいなのです。

ところが、そう言う不自由の極みの中で歌い上げられた音楽の何という素晴らしさ!!

手垢にまみれた音楽が、本当にまっさらになってキラキラと魅力を振りまいているのです。

そして、思うのです。

「この歌ってこんなに素敵な音楽だったんだ!!」

クラシック音楽とは何の関係もない話にここまでお付き合いいただいてありがとうございます。

しかし、鋭い人は、どうしてこんな事を言いだしたのかは感づいてくれたと思います。

セル&クリーブランド管によるベートーベン演奏の素晴らしさは、この「関ジャニの仕分け∞」で全て説明できるのです。

手垢にまみれたベートーベンの音楽から手垢の部分を全てリセットし、もう一度スコアだけを頼りにベートーベンの素晴らしさを探究した演奏、それがセルとクリーブランド管による交響曲全集でした。ですから、その演奏からは「あざとい見栄」や「独りよがりの思い入れな」どは一切きれいに洗い流されています。

ですから、そう言う見栄や思い入れが好きな人にとってはあまりにも愛想のない演奏と聞こえます。しかし、ベートーベン姿をスコアに即してもう一度再構築しようとしたこの試みは、ある意味ではベートーベン演奏の再出発地点と言っていいほどの重みを持った演奏だったとも言えます。

ですから、私はこのコンビによる録音を始めて聞いたときにこう思ったのです。

「ベートーベンの交響曲って、こんなに素敵な音楽だったんだ!!」

よせられたコメント

2014-12-24:佐藤 豊

- たいへんさわやかさを感じさせる演奏で、元気が出ます。

テレビ朝日の「関ジャニの仕分け∞」という番組の記述を読み、少し感激しました。

2014-12-24:ヨシ様

- セルの第九は数ある名指揮者の録音の中でも最高の名演だと思います。

永遠の名演奏であると認識しています。

2014-12-27:nakamoto

- ホント、何年ぶりに聴くのか分からないほどなのですが、久しぶりにセルの第九を聴きました。今年は、1回だけ、ベーム・ウィーンフィルのを聴いたのみです。今更、セルのベートーヴェンの素晴らしさを、ここで詳細に書いても仕方ないと思えるほど、この演奏は、原典版とでも呼べそうなものです。今回わざわざコメントしようと思ったのは、前回聴いた時と、装置も環境も違っていて、気が付いたところがあったからです。今聴いている装置は、価格的には、今までの最低なのですが、でも、素晴らしい物で、しかも、生演奏の最前列的な爆音をかけられる環境にあります。その環境で聴いたセルの第九が、すごい迫力だったので、正直大変驚いてしまったという事なのです。ひとつひとつの音が、完璧に鳴らされているので、交差する各パートがぶつかり合って、すさまじい迫力を生んでいました。録音というものは、再生する装置や環境によって、こんなにも左右されてしまうのだと、ビックリでした。きっと、生のセルを最前列で聴いた人たちは、このような体験をしたのだと推察できます。

2015-01-03:セル好き

- セルにしては弾けた演奏で、特に第4楽章はグイグイ引きつけます。

また、いかにも喇叭(ラテン語のテューバ)的に派手に鳴るトロンボーンなどの低音金管が、モツレクの“Tuba mirum”との対比のように響いて印象的です。

フリッチャイ/ベルリンフィル(映画「時計じかけのオレンジ」で使用されているんですね)と双璧の名演奏だと感じました。

2015-01-05:宮上至孝

- このテンポで凄く良いいのに吃驚しました。薄くなったり物足りないところがない。

2023-05-06:大串富史

- ベートーヴェンとセルとクリーブランド管弦楽団の皆様、また管理人様への感謝と共に。

ベートーヴェンへの感謝はこの第九へのものではなく、今副業のウェブサイトのCMSいじりをしながら聴いている第五に対してです。偉そうなことを言うようですが、うーん、よく作りこんでるなーと感心しました。管理人様が仰られるような「極限まで無駄をそぎ落とした音楽」でしょうか。それに比べるとこの第九は、うーん… 昨日の夜に第4楽章だけ単独で聴き直したのですが、また聴くことはないかもですごめんなさい… いやいや、あなたの情熱は十分に伝わりました!そこはお間違いなきよう。

#日本で毎年年末にこれを演奏するのは、わたし的には毎年夏に盆踊りがあったり神輿を担いだり花火大会があったりするのとなんだか相通じるものがある、などと改めて思ったりします…

セルとクリーブランド管弦楽団の皆様への感謝は尽きないですね。第五もそうですが、この第九の第4楽章は合唱も含め凄みや正確さや音作りの点でわたし的には満点ですし、何十年も前に何気に聴いていた彼らの演奏がこれほどのものだったのだといまさら知って、ただただ感慨深いです。

それで管理人様への感謝なのですが、こちらのサイトがなければ副業中にクラシック音楽を試聴することも本業の日本語レッスンのバックグラウンドミュージックがこれほど充実することもなく、正直なところベト九の第4楽章をちょっと真面目手に聴いてみようかとか、ああ友よこの交響曲ではないとベト五を聴き直すこともないわけです。

感謝してもしきれないです。ただただ、ありがとうございます。

2025-01-30:デフォルメもセルの技

- 精緻なだけがセルと思ってたら、もったいない。

精緻への華麗な裏切りもやってくれます。

意外性を盛り込むことで芸の世界は活きづいてきます。

この演奏で忘れられないのは、第三楽章の10分目あたりユングさんのストリーミングでは、表示マイナス5分2秒の辺り。

ホルンがG音から、1オクターブ半下がるソロの最後のEs音。

マイロン ブルームにしかできない、フォルティッシモ。

こんな吹かせ方は、他には聞いた事がありません。

40年前聴いた印象は今も変わりません。

ま、所詮ホルン吹のこだわりかもしれませんが、騙されたと思って、皆さん聴いてほしい。

きき流していた人は、気づいたら勿体ない逸品です。

セルは、チャイコの5番、終楽章でも、ホルンのデフォルメをやってますが、それは、既にここの感想に書かせて頂きました。

2025-02-27:TOSCA

- トスカニーニのお弟子さんのようで好きな演奏やわ・・・指揮者がどなたでも感動させてもらえるので本当に凄い曲だと思っております。(^^♪

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)