クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

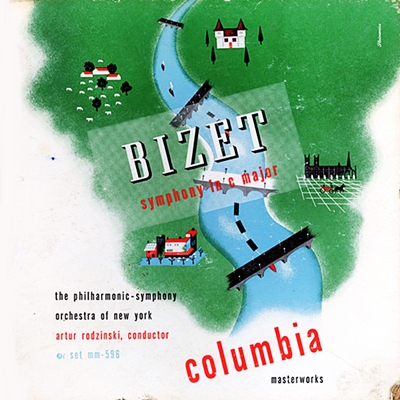

ビゼー:交響曲 ハ長調/歌劇「カルメン」より第3幕への前奏曲

アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1945年1月15日録音

Bizet:Symphony in C major, WD33 [1.Allegro vivo]

Bizet:Symphony in C major, WD33 [2.Adagio]

Bizet:Symphony in C major, WD33 [3.Scherzo: Allegro]

Bizet:Symphony in C major, WD33 [4.Finale: Allegro vivace]

Bizet:Carmen Prelude to Act3

これこそ、青春の歌です。

彼女は夫の才能を全く信用せずに馬鹿にし続けていました。さらに、ビゼーがその不幸な人生を若くして終えると、彼女はさっさと別の男と再婚をして、前夫の作品はほったらかしにして散逸するのに任せました。

おかげで、彼の作品はそのかなりの部分が失われてしまいました。このビゼー17才の手になる若書きのすばらしい作品も、今世紀になって再発見されたものです。

コンスタンツェは少なくとも夫の作品を大切に保管しました。

おかげで私たちは彼の作品のほとんどすべてを失なわずにすみました。

ビゼーの妻の悪妻ぶりは際だっています。

それにしても、この作品が17才の若者の作品とはにわかに信じがたいものがありますが、反面、17才の若者にしか書けないだろう、さわやかさと厳かさもあります。

若者と厳かさというのはなんだか矛盾するみたいですが、それはあまりにも人間というものを知らなさすぎます。

若者、特に少女というものは、その限られたある一瞬の間だけですが、この上もない神秘性と厳粛さを漂わせます。疑問に思う方は映画「レオン」を見られたし。(もっとも最近はそんな一瞬を持つこともなく、くたびれた大人の女になってしまう人も多いようですが)

そして、男は少女ほどではないにしても、事情は同じです。

そういう若さが持つ一瞬の厳かさを、この音楽ははっきりと感じ取らせてくれます。

ビゼーといえば「カルメン」であることは事実ですが、彼は決してカルメンだけの作曲家ではないのです。

実に即物的な演奏です

ロジンスキーはストコフスキーの招きで1925年に渡米し、フィラデルフィアの副指揮者としてキャリアを積み上げた人です。その後、29年にはロサンゼルスフィル、33年からはクリーブランド管弦楽団、そして43年にはニューヨークフィルの常任指揮者へと階段を駆け上がっていきました。

実に即物的な演奏をする人で、現代音楽の解釈では定評のある人でした。

ただこのビゼーなどは、今の感覚からするともう少し歌わせてくれてもいいのにな!と思ってしまうのも事実です。特に第2楽章などではビゼーの青春の歌をもっと切々と歌ってほしいのですが、そう言う部分になるとかえって素っ気なく演奏してしまうのがロジンスキーらしいと言えばロジンスキーらしいといえます。

でも正直なところ、ちょっと物足りなく思ってしまうのも事実です。

[2022年9月29日追記]

Flacファイル化するときにRCAからの正規復刻盤で聞き直してみました。いやはや、録音クオリティの違いというものは演奏というものに対する評価をガラリと変えてします。

正規復刻盤で聞いてみれば、「いささか素っ気ない」などとは到底言えません。

その違いは音の芯の部分がしっかりしているかどうかでしょう。

指揮者によってはザッハリヒカイトに徹して、作品が構造的な弱点を持っていてもそれはそれなりに再現してしまう人もいます。それはそれで悪いことではないと思うのですが、ロジンスキーという人はそう言う弱さが目の前に表れるとそれに喝を入れて引き締めにかかります。

それは言葉をかえればスパルタ的に鞭をふるってたるんだ部分を引き締め、この作品ってこんなに立派な音楽だったんだと納得させてしまう力を持っています。

それは言葉をかえれば、一つ一つの楽器を決して疎かにしない精緻なアンサンブルへの執念です。

どこかドライな感じはアメリカンテイストであり、そして精緻さへの執念はトスカニーニ譲りなのでしょうが、全体として非常な推進力にあふれながら横への旋律ラインが意外なほどによく歌うのが実に面白いのです。

ただし、もとからそれなりに美しいと言うか可愛らしいというか、そう言う聞かせどころであるような部分になると、それ以上に手を加えないのもロジンスキーの特徴のようです。それは、聞き手からすれば、その前後のスタイリッシュに引き締められた音楽との間に妙な落差があって肩すかしを食わされたような気になるのです。

そして、その様な特徴は晩年になるほど顕著になるのですが、この第2楽想などは可愛らしい女の子をさらに引き締めて凛々しくさせています。

決して素っ気ない音楽になっていなかったようです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)