クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

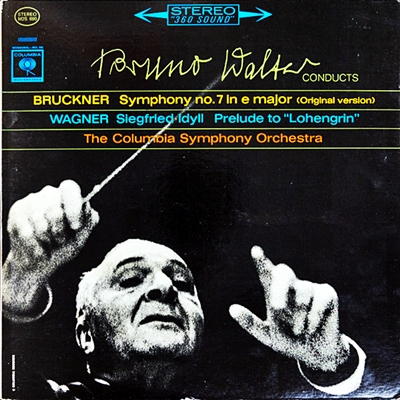

ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1961年3月11,13,19,22&27日録音

Bruckner:Symphony No.7 in E major [1st movement]

Bruckner:Symphony No.7 in E major [2nd movement]

Bruckner:Symphony No.7 in E major [3rd movement]

Bruckner:Symphony No.7 in E major [4th movement]

はじめての成功

そんなブルックナーにとってはじめての成功をもたらしたのがこの第7番でした。

実はこの成功に尽力をしたのがフランツ・シャルクです。今となっては師の作品を勝手に改鼠したとして至って評判は悪いのですが、この第7番の成功に寄与した彼の努力を振り返ってみれば、改鼠版に込められた彼の真意も見えてきます。

この第7番が作曲されている頃のウィーンはブルックナーに対して好意的とは言えない状況でした。作品が完成されても演奏の機会は容易に巡ってこないと見たシャルクは動き出します。

まず、作品が未だ完成していない83年2月に第1楽章と3楽章をピアノ連弾で紹介します。そして翌年の2月27日に、今度は全曲をレーヴェとともにピアノ連弾による演奏会を行います。しかし、ウィーンではこれ以上の進展はないと見た彼はライプツッヒに向かい、指揮者のニキッシュにこの作品を紹介します。(共にピアノによる連弾も行ったようです。)

これがきっかけでニキッシュはブルックナー本人と手紙のやりとりを行うようになり、ついに1884年12月30日、ニキッシュの指揮によってライプツィッヒで初演が行われます。そしてこの演奏会はブルックナーにとって始めての成功をもたらすことになるのです。

ブルックナーは友人に宛てた手紙の中で「演奏終了後15分間も拍手が続きました!」とその喜びを綴っています。

まさに「1884年12月30日はブルックナーの世界的名声の誕生日」となったのです。

そのことに思いをいたせば、シャルクやレーヴェの

最晩年の素晴らしい贈り物

ワルターとブルックナーというのはそれほど相性がいいようには見えません。

ワルター最晩年のステレオ録音と言えば、まずはベートーベンの田園、ブラームスの4番、そしてマーラーの巨人あたりがいつも話題になります。

ワルターの十八番とも言うべきモーツァルトになると、ホントはニューヨークフィルとのモノラル録音の方がいいんだけど、でもこっちはステレオ録音だからね・・・仕方ないか・・・見たいな断り書きつきでの高評価だったりします。

だから、この最晩年のブルックナー録音については長きにわたって無視され続けてきた事は否定できません。

しかし、過去の評価などは一度リセットして、虚心に音楽と向き合ってみれば、このブルックナーはそれほど悪くはありません。

この国のブルックナー受容と言えば、まずはクナでありシューリヒト、それに続くのがヨッフムであり朝比奈であったりするのです。そして、近年はその地位にヴァントがついていたのですが、その最後の巨匠もなくなってしまうと誰に頼ればいいのだ・・・と言う雰囲気になっています。

ですから、そう言う刷り込みの評価は一度きれいに捨て去って、演奏そのものに虚心に向き合ってみる必要があるのです。

この一連のステレオ録音を貶すときに真っ先に指摘されるのがオケの編成の小ささからくる弦楽器の響きの薄さです。

しかし、PCオーディオに取り組む人が増え、その結果としてCD再生のレベルが上がることで、コロンビア響の弦楽器群は言われるほどには非力でないことが明らかになってきました。とりわけ響きの薄さ故にだめ出しをされてきたブルックナーの録音も、ある程度のレベルで再生すれば、非常に自然で豊かな響きがとらえられている事がわかるはずです。一部で言われた、響きの薄さを電気的に操作してふくらませているというような不自然さも感じません。

そして、そう言う環境でワルターのブルックナーをじっくりと聞いてみれば、他の指揮者ではあまり感じ取れない伸びやかで明るい音楽がそこに満ちていることに気づかされます。とりわけ、緩徐楽章の歌心にに満ちた美しさは4番でも7番でも素晴らしいものがあります。もちろん、9番の最終楽章もある種の神々しさに満ちています。

こういう歌う部分についての本能は素晴らしいものがあります。

これは、どこかで読んだ話で裏はとれていないのですが、ワルターは晩年、肺炎にかかって死線をさまよってからブルックナーの本当のすばらしさが初めて分かるようになったと語っていたそうです。

もしも、その話が本当ならば、その最晩年に何という素晴らしい贈り物を残してくれたことでしょう。

よせられたコメント

2016-01-06:Sammy

- 明るくおおらかな響き、豊かな歌いまわしは晩年のワルター/コロンビア交響楽団らしいのですが、ここでは張りのある響きの作り、生き生きとした推進力、積極的な表情の多彩さが加わり、録音の明瞭さもあって勢いのある、大変魅力的なブルックナー演奏となっていると思います。第1、第2楽章の悠然とした歌、第3楽章のはつらつとした躍動、終楽章の堂々たる壮大さ、いずれも見事です。7番は名曲で、優れた演奏もいくつもありますが、この演奏もまた演奏者たちの個性が伸び伸びと生かされた素晴らしい名演だと思います。

2024-01-11:大串富史

- ブルックナーと指揮者とオケの面々、そして管理人様への感謝と共に。

ブルックナーの最高傑作は第8番という話を聞き拝聴させていただいたのですが、第4楽章の冒頭以外は、うーん…となってしまい、やっぱり第9番でしょう、あれ?テンポ感が違う…中二病のあの時のファーストインプレッションはたしかロジェストヴェンスキーだったような、でもレコードのジャケット柄が違うし…と聴き比べをしているうちに、はたと気が付いたのは、第9番は前にも別コメントで書いたように第2楽章が学生(日本語を学んでいる中国人の生徒さんたち)に少なからぬ動揺を引き起こしかねない、いわゆる奇天烈(キテレツの方がなんだかしっくりしますね余談ですが)なんだそうなんだ、ということで、この第7番を聴いて、ああこれだこれで行こう!と思った次第です。ふー

#この曲の第2楽章は中学校の時分に某先生の葬儀の時に流されて(それが亡くなった先生の遺言だったそうです)、やっぱりレガートし過ぎじゃ駄目だよな、スッキリ行ってほしいということで、他のテンポ感も含めこの録音に行きついた次第です。第3楽章なども、ゆっくり聴かせるみたいな話だと聴衆である学生はあくびをしてしまうわけで(中国人は日本人よりよくあくびをするように見受けられます…)、このぐらい端折ってクラシック音楽慣れしていない聴衆にはなんぼ、ってもしかするともしかして、当時これがダントツで他はブーイングというのは、テンポ以前にこの曲自体がある意味人間という生き物の音楽に対する生来の特性(端折っている、整っていればしっくりというわけでもない)をうまく突いているのかとも思ったりします。

#それにしても、日本語レッスンの合間のバックグラウンドミュージックという枷さえなければ第9番だしバルトークだし、個人的には悩ましいです… この第7番とて、第4楽章はあくび防止対策で流さないかも、みたいな。

管理人様には、こうした聴き比べの場をご提供いただいていることにただただ感謝です。なにしろ、あの時お金さえあれば(あの時分は時間は相応にあったので)と悔し涙を飲んで聴き逃していた数々の楽曲また名演を、こうして仕事の片手間に拝聴する機会をご提供いただいているわけですから。

これからもご健康にご留意いただきながら、よいお仕事をお続けくださいますよう。

#余談ですが、わたしの父(90歳になります)も今同居中の義理の母(83歳です)も、中国語で言うところの閑不了つまりじっとしていられないたちで、他の人が止めないとこれまでと同じことをあくまでやり遂げようとします…(義理の母が今ちょうどそんな感じで、夫婦がする家事に何らかの形で共にあずかって帰属感なり安心感を得ようとするあまり動き過ぎてひどい咳が止まらないのを、よく寝てよく休まないなら病院行きだよ!と脅しつけなければならない毎日です…)わたし自身も自戒中です…

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)