クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

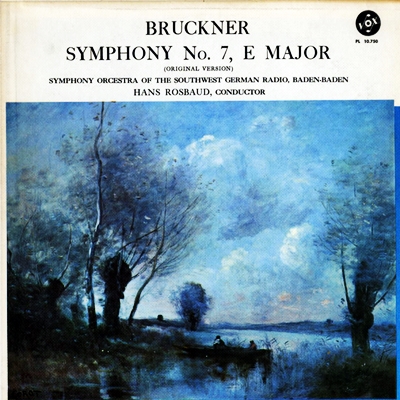

ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

ハンス・ロスバウト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1957年12月27日&30日録音

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第1楽章」

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第2楽章」

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第3楽章」

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第4楽章」

はじめての成功

そんなブルックナーにとってはじめての成功をもたらしたのがこの第7番でした。

実はこの成功に尽力をしたのがフランツ・シャルクです。今となっては師の作品を勝手に改鼠したとして至って評判は悪いのですが、この第7番の成功に寄与した彼の努力を振り返ってみれば、改鼠版に込められた彼の真意も見えてきます。

この第7番が作曲されている頃のウィーンはブルックナーに対して好意的とは言えない状況でした。作品が完成されても演奏の機会は容易に巡ってこないと見たシャルクは動き出します。

まず、作品が未だ完成していない83年2月に第1楽章と3楽章をピアノ連弾で紹介します。そして翌年の2月27日に、今度は全曲をレーヴェとともにピアノ連弾による演奏会を行います。しかし、ウィーンではこれ以上の進展はないと見た彼はライプツッヒに向かい、指揮者のニキッシュにこの作品を紹介します。(共にピアノによる連弾も行ったようです。)

これがきっかけでニキッシュはブルックナー本人と手紙のやりとりを行うようになり、ついに1884年12月30日、ニキッシュの指揮によってライプツィッヒで初演が行われます。そしてこの演奏会はブルックナーにとって始めての成功をもたらすことになるのです。

ブルックナーは友人に宛てた手紙の中で「演奏終了後15分間も拍手が続きました!」とその喜びを綴っています。

まさに「1884年12月30日はブルックナーの世界的名声の誕生日」となったのです。

そのことに思いをいたせば、シャルクやレーヴェの業績に対してもう少し正当な評価が与えられてもいいのではないかと思います。

「聞かせ上手な」なスキルが炸裂!!

ハンス・ロスバウトといえば「ゲンダイ音楽」のスペシャリストというのが一般的な評価です。しかしながら、「ゲンダイ音楽」ばかりを指揮していたわけではなくて、調べてみると「『ドン・ジョヴァンニ』全曲、『フィガロの結婚』全曲 ロスバウト&パリ音楽院管弦楽団(5CD)」なんぞと言う素敵なCDもあるようです。オペラではそれ以外にワーグナーのマイスタージンガーの録音も残っているようですし、ブルックナーのシンフォニーも数が残っています。

考えてみれば当たり前のことで、「ゲンダイ音楽」ばかりやっていて飯が食っていけるとも思えませんから、飯が食っていけるような音楽も演奏しないといけません。

それでは、そう言う評価の定まった「古典」を「ゲンダイ音楽」のスペシャリストが指揮するとどんな塩梅になるのでしょうか?

特に、今回紹介したブルックナーのシンフォニーなんかだと、まずはそういう興味がわくかと思います。実は私自身の興味も、その一点にありました。

そして、実際に聞いてみて、その興味は完全にはぐらかされました。

あまりにも当たり前の佇まいで、隅々まで交通整理の行き届いた演奏でした。

ココロの中では、マッド・サイエンティスト的な異常なブルックナーを期待したのですが、そんな期待はものの見事に裏切ってくれました。しかし、考えてみれば、それは至極当然のことなのだと言うことに、彼の一連のブルックナー録音を聞いていくうちに納得するものがありました。

「現代音楽」というのは「古典」となった音楽と比べればはるかに聞きづらい音楽です。

理由は二つあります。

一つは耳に馴染みがないと言うこと、もう一つは耳になじみやすくしようというサービス精神が最初から欠落していることです。

ですから、そんな音楽をそのまま投げ出すような演奏をすれば、誰も聞きには来ません。まあ、最初から客は入らないことは覚悟の上としても、それでも限度というものがあります。そうなれば、そう言う聞きにくい音楽を、少しでも聴衆の耳に届きやすいように音楽を整理して届ける技術が指揮者には求められるはずです。

そう言うスタンスは「芸術」を求める「作曲家」にとっては許し難いスタンスなのかもしれませんが、客商売の指揮者にとっては必須のスキルだったはずです。

そして、彼のブルックナー演奏を聴いて、そう言う「聞かせ上手な」なスキルがこれでもか!!と言うくらいに発揮されていることに気づかされました。

そう言えば、朝比奈もブルックナーの交響曲のことを最後の最後まで「訳の分からん音楽」だとぼやいていました。そして、朝比奈は、そう言う訳の分からない音楽を愚直なでに訳の分からないままに投げ出すように指揮し続けていました。

ロスパウトの音楽作りは、そう言う朝比奈のようなスタンスとは真逆の世界です。

彼は、そう言う訳の分からない部分を徹底的に整理し尽くして、何だか訳の分からないような部分は繋ぎに徹して実に速めのテンポであっという間に通り過ぎ、逆に聞かせどころで美味しい部分になるとグッと腰を下ろしてたっぷりと歌わせます。

そのギアチェンジの見事さには拍手を送りたくなるほどです。

ですから、ロスパウトのブルックナーは構築もしなければうねりもしません。当然のことですが宇宙も鳴動しませんし心もこもりきっていないように聞こえます。

しかし、聞き終わった後の心地よさはかなり上位にきます。古典的なシンフォニーを実に気持ちよく聞かせてもらったような心地よさが残ります。

しかしながら、世のブルックナー信者からは絶対に評価されない演奏スタイルであることも事実です。

私個人の評価としてはファーストチョイスにはならないでしょうが、癖にまみれたブルックナー演奏を浴びるほど聞いた後の解毒剤としては最良の一枚かと思います。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)