クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

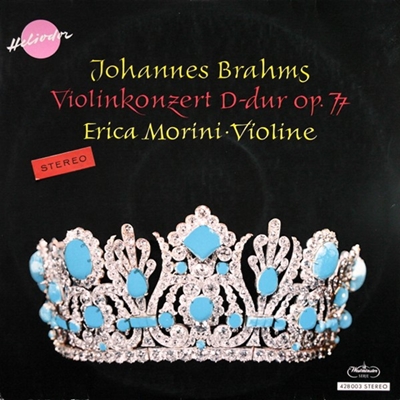

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)エリカ・モリーニ アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年9月9,12,18~23日録音

Brahms:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 「第1楽章」

Brahms:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 「第2楽章」

Brahms:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 「第3楽章」

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

レオポルド・アウアー

アドルフ・ブッシュ

フーゴー・ヘールマン

トール・アウリン

アンリ・マルトー

ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

抑制された透明感が全体を支配しています

聞くところによると、ブラームスのソナタはフィルクスニーと協演したライブ録音の方がいいという話なのですが、残念ながら私は聞いたことがありません。しかし、そう言うレアな音源を聞かなくても、気心の知れた相方とも言うべきレオン・ポマーズと録音した正規盤を聞くだけで、ブラームス弾きとしての彼女に魅力はすぐに納得がいきます。

デ・ヴィートの抑制のきいた太くて暖かみのある音でブラームスを聴いたときは「ブラームスはかく弾かれるべきだよ・・・ね!」と呟かずにはおれませんでした。

しかし、それとは全く違ったモリーニの清冽で透明な音色でブラームスを聴かされると、「なるほどこういう風に折り目正しく演奏されてこそブラームスだよね」などとほざいてしまいます。

デ・ヴィートのヴァイオリンには「色気」があります。もちろん、その「色気」とはお水系の「色」と「欲」とは全く異なるものです。

それに対して、モリーニのヴァイオリンには「潔さ」があります。音楽の質はタルティーニとは全く異なりますから、ここには「石走る 垂水の上の さわらび」を思わせるような迸りは影をひそめています。しかし、それと引き替えに抑制された透明感が全体を支配しています。ですから、彼女のブラームスは全く渋くはありません。

そして、協奏曲の演奏ではこの抑制された雰囲気がより強くなります。

しかし、正直言って、協奏曲に関しては好き嫌いは分かれると思いました。モリーニにとってはブラームスの協奏曲はもっとも愛した作品であり、一番の思い入れを持って演奏してきた作品なので、ある意味では彼女の持ち味がもっともよく表現された演奏だと思います。まさに、「秘すれば花」に徹した演奏です。

しかし、正直に言って、私がブラームスの協奏曲に求めるものは、恥ずかしながら「スターンの蜂蜜を垂らしたような甘い響き、オイストラフの水も滴るような美音、さらにはムターのあのコッテリとした情緒」などです。(^^;

でも、もう少し年を重ねれば、頭ではなくてココロでもこの演奏を楽しめるようになるのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)