クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

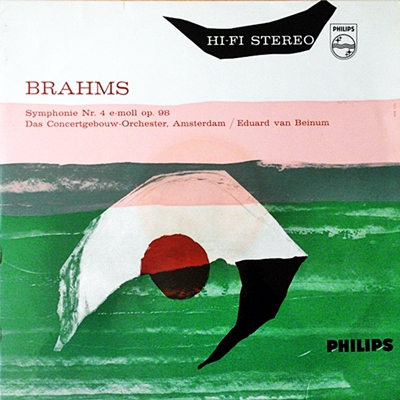

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98

ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1958年5月1~3日録音

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [2.Andante moderato]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [3.Allegro giocoso]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [4.Allegro energico e passionato]]

とんでもない「へそ曲がり」の作品

この第4番の交響曲はそういう世評にたいするブラームスの一つの解答だったといえます。

形式的には「時代遅れ」どころか「時代錯誤」ともいうべき古い衣装をまとっています。とりわけ最終楽章に用いられた「パッサカリア」という形式はバッハのころでさえ「時代遅れ」であった形式です。

それは、反論と言うよりは、もう「開き直り」と言うべきものでした。

しかし、それは同時に、ファッションのように形式だけは新しいものを追い求めながら、肝腎の中身は全く空疎な作品ばかりが生み出され、もてはやされることへの痛烈な皮肉でもあったはずです。

この第4番の交響曲は、どの部分を取り上げても見事なまでにロマン派的なシンフォニーとして完成しています。

冒頭の数小節を聞くだけで老境をむかえたブラームスの深いため息が伝わってきます。第2楽章の中間部で突然に光が射し込んでくるような長調への転調は何度聞いても感動的です。そして最終楽章にとりわけ深くにじみ出す諦念の苦さ!!

それでいながら身にまとった衣装(形式)はとことん古めかしいのです。

新しい形式ばかりを追い求めていた当時の音楽家たちはどのような思いでこの作品を聞いたでしょうか?

控えめではあっても納得できない自分への批判に対する、これほどまでに鮮やかな反論はそうあるものではありません。

「下降線」か「過渡期」か

ベイヌム&コンセルトヘボウ管によるブラームスの交響曲を聞くときの喜びは何かと聞かれれば、それはコンセルトヘボウがもっともコンセルトヘボウらしかった時代の響きを楽しめることだと答えるでしょう。もっとも、「コンセルトヘボウがもっともコンセルトヘボウらしかった時代の響きって何なんだ、はっきりと言葉で答えろ」と言われても困るのですが・・・(^^;。

世間ではその響きを、「黄金のブラス、ビロードの弦」と評したりもするのですが、やはりそれだけでは不十分です。

しかし、長くクラシック音楽を聴き続けてきた人ならその響きをある程度は具体的に思い浮かべる事はできると思います。

確かに機能的で小回りのきくオケではありません。基本的には鈍重と言う言葉が相応しいような場面もあるのですが、それでも何とも言えないふくよかさと重量感を併せ持った響きはこの上もなく魅力的です。

ベイヌムは1番と4番をステレオで録音した翌年に心臓発作でこの世を去ります。享年57歳でした。

コンセルトヘボウ管の歴史の中に置いてみれば、メンゲルベルグとハイティンクという長期政権の間に挟まれた印象の薄い時代であり、その若すぎる死と相まってベイヌムの認知度は下がる一方でした。

ベイヌムは第1番の交響曲を51年にも録音していて、マニアの間ではその古い録音の方が評価されています。そして、58年のステレオ録音はオケの響きも落ちるし演奏も緩いと言われて、モノラル録音よりは評価が落ちます。

そして、その結果として、病がちだったベイヌムの晩年は50代にして既に衰えを見せ始めていたというのが通り相場でした。

確かに、今回紹介した中では54年録音の2番が一番がっしりとした造形を見せていて、響きも非常に豪快でかつ重量感にあふれています。それと比べれば、58年のステレオ録音による1番と4番はかなり「はんなり」とした雰囲気が漂い、56年に録音された3番はその中間点という風情です。

そして、この4点を直線で結んでみれば「下降線」しか見えてこないというのもうなずける話です。

しかし、一見すると「下降線」にしか見えないこの変化も、視点を変えればまた違った側面が浮かび上がってきます。

例えば、印象的なのは4番の最終楽章の印象的なフルートソロ(第12変奏)の扱いです。ここは入念に表情をつけて実に美しく歌わせています。モノラル時代の「音楽は縦割りだ!」と言わんばかりの剛直な作りとは別人のようです。もっとも、パッサカリアという論理の音楽に「美しい」という言葉が褒め言葉になるのかどうかは疑問ですが、しかし非常に印象的な事は事実です。

そして、この横へのラインを重視してしっかり歌わせようという意識は第1番の演奏においても顕著です。

ただ、ベイヌムという人は変なところで頑固だなと思わせられるのが、第1番の最終楽章のコーダの扱いです。

普通は、この部分は誰でもグッと腰を下ろしてテンポが落ちるのが普通なのですが、何故かベイヌムはここをインテンポで通過していきます。

確かに、ブラームスはここで「テンポを落とせ」みたいな事は書いていないので文句を言う筋合いではないのですが、おそらくブラームス自身はそんなことは書かなくても分かるだろうと思って書かなかったと見る方が妥当なのです。マーラーみたいに箸の上げ下ろしにまで指示するような人は少数派で、書かなくても分かるようなことは書かないというのが一般的だからです。

もちろん、そんなことはベイヌムは百も承知のはずですから、「書いてないからインテンポ」みたいなアホウな話ではなくて確信犯だったことは確かです。しかし、この意地の張り方が全体の流れと妙にミスマッチで、結果としてモノラル録音の剛直な全体像の中では見事に決まったフィナーレがステレオ録音では違和感の方が大きいのです。

ですから、私はこの4つの交響曲の録音を直線で結んでみると、そこに「下降線」ではなくて「過渡期」という言葉を当てはめることもできるのではないかと思うのです。それは、モノラル録音時代の縦割りの剛直な音楽から横への流れを重視した音楽への変化です。

ただ、その変化はあまりにも早すぎる死によって中途半端な過渡期の中で終わりを迎えてしまったのです。

そして、これはかなり妄想に近いかもしれませんが、もしも彼が人並みに長生きしていれば、このコンセルトヘボウの黄金の響きを使ってカラヤンのような音楽作りをしていたかもしれません。そうなればそうなったで、またあれこれと批判も出たのでしょうが、できればそんな音楽も聞いてみたかったとは思います。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)