クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

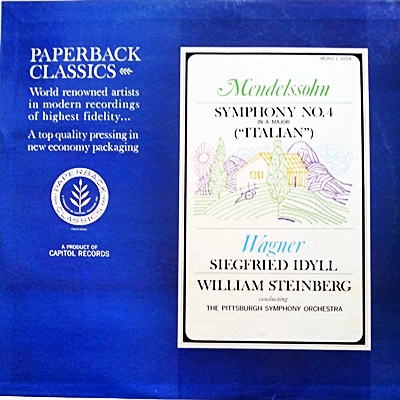

ワーグナー:ジークフリート牧歌

スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1956年4月18日録音

Wagner:ジークフリート牧歌

階段の音楽

ジークフリート牧歌は、1870年、晴れて自分の妻となったコジマへの誕生日プレゼントとして創作されました。しかし、コジマの誕生日までそのプロジェクトは極秘であり、練習も家族に知られないように行われたと言います。

そして、誕生日当日の朝、コジマは美しい音楽で目をさますことになります。階段に陣取った17名の演奏家とワーグナーによる彼女へのプレゼントが同時に世界初演となったわけです。

そして、音楽が終わると、ワーグナーはうやうやしく総譜をコジマに手渡したと言います。

なかなかやるもんです。

そして、コジマと子供たちはこの作品を「階段の音楽」と呼んで何度も何度もアンコールしたと言うエピソードも伝わっています。

こういうお話を聞くとワーグナーってなんていい人なんだろうと思ってしまいます。しかし、事実はまったく正反対で、音楽史上彼ほど嫌な人間はそういるものではありません。(-_-;)おいおい

ただ、コジマとの結婚をはたし、彼女とルツェルンの郊外で過ごした数年間は彼にとっては人生における最も幸福な時間でした。そして、その幸福な時代の最も幸福なエピソードにつつまれた作品がこのジークフリート牧歌です。

それ故にでしょうか、この作品はワーグナーの作品の中では最も幸福な色彩に彩られた作品となっています

こういうのを聴くと、つくづくと人格と芸術は別物だと思わせられます。

クレンペラーに見いだされ、トスカニーニに推薦された指揮者

スタインバーグというと協奏曲の伴奏指揮者というイメージを持っていたのですが、調べてみるとクレンペラーに見いだされ、さらにはトスカニーニの推薦を得てアメリカにおける指揮者のポジションを獲得した人のようです。

ですから、たんなる伴奏指揮者と見てしまうと、それは大きな誤りを犯すことになるようです。

経歴を見てみると、クレンペラーに見いだされてドイツ歌劇場やフランクフルト歌劇場の音楽監督に就任するもののナチスの迫害にあってパレスチナに亡命、そこでパレスチナ交響楽団の設立に尽力します。やがて、そのパレスチナ交響楽団に客演指揮をしたトスカニーニに気に入られて、トスカニーニのアシスタントとして渡米しNBC交響楽団を数多く指揮することになります。

そして、その活躍によって、バッファロー・フィルやピッツバーグ交響楽団の音楽監督に就任します。特に、ピッツバーグ交響楽団とは1952年から1976年という長きにわたって良好な関係を築き数多くの録音を残しています。

スタインバーグが作り出す音楽は「速めのテンポでキリリとした造形」と言う表現につきるかと思います。なるほど、こういうスタイルならばクレンペラーやトスカニーニが評価したのもうなずけます。

まさに、50年代のアメリカを席巻していた「新即物主義」による演奏の典型です。

しかし、これもまた一聴してすぐに分かることですが、同時代の同傾向の指揮者であるセルやライナーと比べれば押しも弱ければ灰汁も弱いと言うことに気づかされます。

スタインバーグの音楽は、どれを聴いてもセルやライナーのように力ずくでオケをドライブしようというような強引さは希薄です。確かに、快速テンポの豪快な演奏を聞かせることもあるのですが、それもまたオケ任せのところがあって、指揮者であるスタインバーグが強引に煽り立てているような雰囲気は希薄です。

その証拠に、見通しのよい指揮ぶりで全体のアンサンブルは整っているような雰囲気なのに、部分的には個々の奏者の荒っぽさが垣間見られる場面が少なくありません。

こういう「荒さ」はセルやライナーは絶対に見逃しませんし許すはずもありません。

おそらくは、スタインバーグという指揮者は「力」を持ってオケに臨むようなタイプではなかったようです。

ですから、いつもセルやライナーを聞いているような私のようなものにとっては、音楽のベクトルは同じでありながら、何とも言えず「心安らか」に聞ける音楽になっていることが好ましく思えるときもあります。勿論、その逆で、聞く方の心を奮い立たせるような力が希薄な故に「物足りなさ」を感じるときもあります。

そして、世間一般ではそう言う押しの弱さに「物足りなさ」を感じる人が多かった故に、結局はセルやライナーと比べるとマイナーな存在にとどまってしまったようです。

ただ、音の作り方が、セルやライナーと比べるとかなり低声部を分厚く響かせるスタイルのようで、その点は実に面白いと思いました。

こういう低声部を分厚くして、どっしりとした響きを基本とするのは明らかにヨーロッパの伝統です。

この典型はワルターです。ワルターはアメリカに亡命してから演奏のスタイルを大幅に変えた人ですが、低声部を分厚く響かせる「音作り」は終生変わることがありませんでした。

スタインバーグも指揮をアーベンロートに学び、若い時代はドイツの歌劇場で音楽監督を務めた人ですから、そう言うヨーロッパ風の「音」に対する感覚は終生変わらなかったのかもしれません。

この「ジークフリート牧歌」も、速めのテンポで見通しのよいクリアな造形が魅力的な演奏なのですが、音に関しては低声部をかなり強調した伝統的な響きになっています。それ故に、ばりばりのアメリカンスタイルのオケであるピッツバーグ響からこういう響きが聞けた事に、少しばかり驚かされた次第です。

やはり、彼をたんなる伴奏指揮者と見てしまうのは間違いのようです。

少しばかり、まとめて聞いてみたくなる魅力を感じました。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)