クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

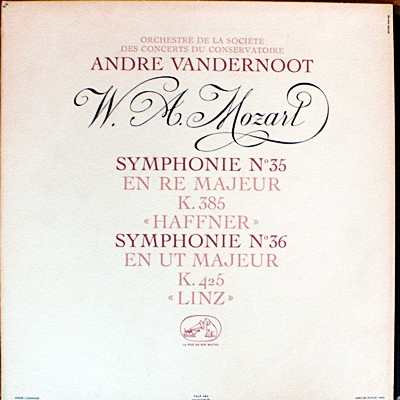

モーツァルト:交響曲第35番ニ長調 「ハフナー」, K385

アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年録音

Mozart:交響曲第35番ニ長調 「ハフナー」 K385 「第1楽章」

Mozart:交響曲第35番ニ長調 「ハフナー」 K385 「第2楽章」

Mozart:交響曲第35番ニ長調 「ハフナー」 K385 「第3楽章」

Mozart:交響曲第35番ニ長調 「ハフナー」 K385 「第4楽章」

悩ましい問題の多い作品です。

よく知られているように、この作品はザルツブルグの元市長の息子であり、モーツァルト自身にとっても幼なじみであったジークムント・ハフナーが貴族に列せられるに際して注文を受けたことが作曲のきっかけとなっています。

ただし、ウィーンにおいて「後宮からの誘拐」の改訂作業に没頭していた時期であり、また爵位授与式までの日数もあまりなかったこともあり、モーツァルトといえどもかなり厳しい仕事ではあったようです。そして、モーツァルトは一つの楽章が完成する度に馬車でザルツブルグに送ったようですが、かんじんの授与式にはどうやら間に合わなかったようです。(授与式は7月29日だが、最後の発送は8月6日となっている)

それでも、最終楽章が到着するとザルツブルグにおいて初演が行われたようで、作品は好評を持って迎えられました。

さて問題はここからです。

よく知られているように、ハフナー家に納品(?)した作品は純粋な交響曲ではなく7楽章+行進曲からなる祝典音楽でした。その事を持って、この作品を「ハフナーセレナード」と呼ぶこともあります。しかし、モーツァルト自身はこの作品を「シンフォニー」と呼んでいますから、祝典用の特殊な交響曲ととらえた方が実態に近いのかもしれません。実際、初演後日をおかずして、この中から3楽章を選んで交響曲として演奏された形跡があります。

そして、このあとウィーンでの演奏会において交響曲を用意する必要が生じ、そのためにこの作品を再利用したことが問題をややこしくしました。

馬車でザルツブルグに送り届けた楽譜を、今度は馬車でウィーンに送り返してもらうことになります。しかし、楽譜は既にハフナー家に納められているので、レオポルドはそれを取り戻してくるのにかなりの苦労をしたようです。さらに、7楽章の中から交響曲に必要な4楽章を選択したのはどうやら父であるレオポルドのようです。

こうしてレオポルドのチョイスによる4楽章で交響曲として仕立て直しを行ってウィーンでのコンサートで演奏されました。ところが、後になって楽器編成にフルートとクラリネットを追加された形での注文が入ったようで、時期は不明ですがさらなる改訂が行われ、これが現在のハフナー交響曲の最終の形となっています。

つまりこの作品は一つの素材を元にして4通りの形(7楽章+行進曲・3楽章の交響曲・4楽章の交響曲・フルート・クラリネットが追加された4楽章の交響曲)を持っているわけす。

一昔前なら、最後の形式で演奏することに何の躊躇もなかったでしょうが、古楽器ムーブメントの中で、このような問題はきわめてデリケートな問題となってきています。とりわけ、フルートとクラリネットを含まない方に「この曲にぼくは全く興奮させられました。それでぼくは、これについてなんら言う言葉も知りません。」と言うコメントをモーツァルト自身が残しているのに対して、フルートとクラリネットありの方には何のコメントも残っていないことがこの問題をさらにデリケートにしています。

やはり今後はフルートとクラリネットを入れることにはためらいが出てくるかもしれません。

30歳の若者にしか作れなかった音楽

ヴァンデルノートという名前を聞いてある種の「懐かしさ」を覚える人は、よほど年季の入ったクラシック音楽愛好家でしょう。なぜなら、65年には来日して、読売日響を指揮する颯爽とした姿を未だに懐かしく覚えている方もいるようですから。

もちろん私などは足元にも及ばず、ただ「知識」として知っているだけの存在です。

ベルギー人であるヴァンデルノートは、ベルギー国立管弦楽団、ベルギー王立劇場(モネ劇場)の指揮者を歴任し、さらには同郷のクリュイタンスの推薦もあってパリ音楽院管弦楽団の指揮台にもたびたび登場しました。そして、63年にはシカゴ交響楽団を指揮してアメリカデビューも果たし、彼のことをクリュイタンスの後継者と見なす人も多かったようです。

しかし、そのようなキャリアを捨て去るように、彼は67年にブラバンド管弦楽団というあまり有名とは言い難いオケの首席指揮者に就任し、その後はベルギー国内での活動に専念するようになって、世界的には姿が消え去ったような存在となってしまいました。

あれっ?、これって誰かと似ていると思い当たった方がいれば、それもまたかなりのクラシック音楽通です。そう、これってペーター・マークとそっくりです。

くわしくは、こちら。・・・エライ古い文章ですが・・・。

ただ、少し違うのは、マークはそのようなドロップ・アウトによって、田舎の小さなオケを相手に言うに言われぬ素晴らし音楽の世界を作り上げてくれましたが、ヴァンデルノートの方は、その晩年に残した音楽を聞くと、かなり苦しいものになってしまっていることです。(ベルギー・フランス語放送管弦楽団を指揮したライブ録音・・・人によっては「なかったことにしたい」ような演奏らしいです)

そう言えば、彼とのコンビでモーツァルトのコンチェルトを録音したハイドシェクは、「演奏よりその後のビールにしか興味のない人物」と評していたそうです。

彼のドロップ・アウトの本当の理由は未だに「謎」らしいので、もしかしたら、マークのような深遠な理由が背景にあるのではなくて、意外と「飲んべえ」が原因だったのかもしれません。

ただし、彼が若手の指揮者としてキャリアを上っていこうとしている時代の録音には素晴らしいものがたくさんあります。

特に、今回取り上げたモーツァルトの交響曲は素晴らしい演奏です。この時、ヴァンデルノートは30歳になったばかりです。

クラシック音楽の世界というのは「シルバーシート優先」という麗しい「伝統」があって、とりわけ指揮者というのは年を重ねるほど芸に深みが出てくると信じられています。ですから、一般的には、こういう駆け出しの指揮者の音楽などというものはそれほど注目されないものです。

確かに、こういう評価の仕方は概ね正しいことが多いのですが、その反面、そう言う「若者」にしか為しえない音楽の形というものも存在することは事実です。

そう言えば、人はその一生において同じものを三回見ると言った人がいました。若いときには「発見」の喜びで見つめ、脂ののりきった壮年期にはそれを「確かめる」ように見つめ、そうして老年を迎えて「見納め」の思いで眺めるというのです。

そして、この録音はそのような若者でしか為しえないようなほとばしるような生命観に満ちあふれた音楽になっています。

演奏の基本的なスタンスは、この時代を席巻していたザッハリヒカイトな音楽作りでしょう。一見すると、彼は指揮台で何もしていないように聞こえます。しかし、聞こえてくる音楽はこの上なくしなやかで生命観にあふれていて、そこにはザッハリヒカイトという言葉から連想される素っ気なさや硬直した雰囲気などは微塵も存在しません。

とりわけ素晴らしいのは、そのような演奏のベクトルと作品の性格がベストマッチした35番「ハフナー」と36番「リンツ」です。次いで、38番「プラハ」も悪くないですし、41番の「ジュピター」も勢いがあって悪くないです。

ただし、モーツァルトの白鳥の歌と言われることもある39番は、勢いだけでは処しがたく、40番のト短調シンフォニーでは、そのデモーニッシュなテイストを持てあましているのがはっきりと感じ取れます。

ですから、全てが全て二重丸とは言いませんが、それでもこの「ハフナー」と「リンツ」の録音を残しただけでも、ヴァンデルノートの名前を記憶にとどめておく価値はあると思います。

よせられたコメント

2013-05-13:Joshua

- 拝聴しました。

後期では出色ですね。

ネットを見てますと、ヴァンデルノート(1927?1991)といえば、

ハイドシェックのピアノ協奏曲の伴奏で覚えている人が多いようです。ユングさんの文面には登場するハイドシェックですが、協奏曲のアップはこれから期待したいですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)