クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

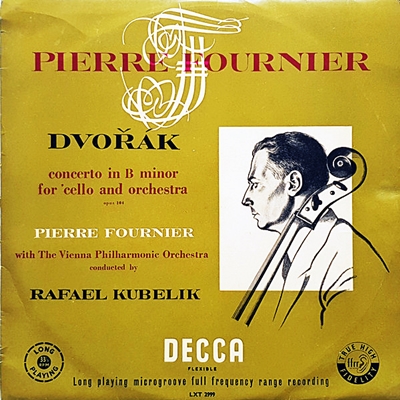

(Cell)フルニエ クーベリック指揮 ウィーンフィル 1954年7月録音

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [1.Adagio]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [2.Adagio ma non troppo]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [3.Finale. Allegro moderato]

チェロ協奏曲の最高傑作であることは間違いありません。

その事に関しては、芥川也寸志が「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っているのですが、まさに言い得て妙です。

そして、もう一つ指摘しておく必要があるのは、そう言うアメリカ的要素やボヘミヤ的要素はあくまでも「要素」であり、それらの民謡の旋律をそのまま使うというようなことは決してしていない事です。

この作品の主題がネイティブ・アメリカンズや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説が早い時期から囁かれていたのですが、その事はドヴォルザーク自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てた手紙の中で明確に否定しています。そしてし、そう言う民謡の旋律をそのまま拝借しなくても、この作品にはアメリカ民謡が持つ哀愁とボヘミヤ民謡が持つスラブ的な情熱が息づいているのです。

それから、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、それまでは頑なに2管編成を守ってきたドヴォルザークが、この作品においては控えめながらもチューバなどの低音を補強する金管楽器を追加していることです。

その事によって、この協奏曲には今までにない柔らかくて充実したハーモニーを生み出すことに成功しているのです。

- 第1楽章[1.Adagio]:

ヴァイオリン協奏曲ではかなり自由なスタイルをとっていたのですが、ここでは厳格なソナタ形式を採用しています。

序奏はなく、冒頭からクラリネットがつぶやくように第1主題を奏します。やがて、ホルンが美しい第2主題を呈示し力を強めた音楽が次第にディミヌエンドすると、独奏チェロが朗々と登場してきます。

その後、このチェロが第1主題をカデンツァ風に展開したり、第2主題を奏したり、さらにはアルペッジョになったりと多彩な姿で音楽を発展させていきます。

さらに展開部にはいると、今度は2倍に伸ばされた第1主題を全く異なった表情で歌い、それをカデンツァ風に展開していきます。

再現部では第2主題が再現されるのですが、独奏チェロもそれをすぐに引き継ぎます。やがて第1主題が総奏で力強くあらわれると独奏チェロはそれを発展させた、短いコーダで音楽は閉じられます。 - 第2楽章[2.Adagio ma non troppo]:

メロディーメーカーとしてのドヴォルザークの資質と歌う楽器としてのチェロの特質が見事に結びついた美しい緩徐楽章です。オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継いでいきます。

中間部では一転してティンパニーを伴う激しい楽想になるのですが、独奏チェロはすぐにほの暗い第2主題を歌い出します。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして op.82-1 (B.157-1)」によるものです。

やがて3本のホルンが第1主題を再現すると第3部に入り、独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏して、短いコーダは消えるように静かに終わります。 - 第3楽章[3.Finale. Allegro moderato]:

自由なロンド形式で書かれていて、黒人霊歌の旋律とボヘミヤの民族舞曲のリズムが巧みに用いられています。

低弦楽器の保持音の上でホルンから始まって様々な楽器によってロンド主題が受け継がれていくのですが、それを独奏チェロが完全な形で力強く奏することで登場します。

やがて、ややテンポを遅めたまどろむような主題や、モデラートによる民謡風の主題などがロンド形式に従って登場します。

そして、最後に第1主題が心暖まる回想という風情で思い出されるのですが、そこからティンパニーのトレモロによって急激に速度と音量を増して全曲が閉じられます。

オケの濃厚な響きが魅力的です

フルニエによるドヴォルザークの協奏曲といえば、セル&ベルリンフィルによる録音が一番有名です。評論家の中でも。この録音をこの作品のベストワンに推す人もおおいようです。

しかし、調べてみると、フルニエは実に多くの機会にこの作品を録音しています。

まずはセッション録音なのですが有名なセル&ベルリンフィルの前には、クーベリック&ウィーンフィルという組み合わせで録音しています。(ここで紹介している録音です)ところが、さらに調べてみると、この両者はクーベリック&フィルハーモニア管弦楽団との組み合わせで、1948年にもセッション録音を行っているのです。同一の作品を、ひとりのソリストが10年たらずの間に3回もセッション録音するなどと言うのはかなり珍しいことだと思うのですが、しかし、落ち着いて考えてみると、チェロ協奏曲というジャンルで他にどんな作品があるのかを考えると、まあ仕方がないのか・・・とも納得してしまいます。

シューマン、エルガー、ハイドン・・・と指を折っていってもすぐにストップしてしまいます。少ーし考えて、サン=サーンス、ショスタコーヴィッチとあげていくと、あとはかなりマイナーな作品になってしまいます。つまり、普通のコンサートで取り上げることのできる作品となると、本当に数が少なく、よって需要のある有名なソリストとなると、短期間に何度もドヴォルザークを録音するということにならざるを得ないのです。

ちなみに、フルニエはこの3回のセッション録音を行った期間内に、以下のようなライブ録音が残されてCD化されているそうです。

1956年 S=イッセルシュテット&北ドイツ放送響

1959年 セバスチャン&チェコ・フィル(廃盤)

1962年 シェルヘン&ルガーノ放送管(廃盤)

1962年 セル&ケルン放送響

おそらく、録音として残っていない演奏はこれの何倍にも上るでしょうから、有名なチェリストならばそれこそ「うんざり」するほどドヴォルザークの協奏曲に付き合わなければいけないようです。

ただし、これらの一連の録音を聞いてみて決してルーティンに陥っていないことは立派なものだと思います。当たり前のことですが・・・。

この54年のウィーンフィルとのセッション録音では、なんといってもオケの濃厚な響きが魅力的で、フルニエのチェロも細身の音ながらしなやかによく歌っていて素晴らしいです。個人的には、セル&ベルリンフィルとの録音をとりたいとは思うのですが、まったく風情の違うオケの響きでフルニエのチェロが楽しめるというのは結構贅沢な喜びです。それに、この録音は54年のモノラル録音としてはかなり優秀な部類に入るもので、当時の英デッカの技術の高さがうかがわれます。

聞くところによると、この録音は一部ではかなり人気が高くて、英デッカのオリジナル盤LPは中古市場では数万円の値がつくそうです。なるほどと納得のいく音の良さです。

よせられたコメント

2012-10-25:マリ

- チェロ協奏曲ってあまり多くありませんが、ドヴォルザークの曲は大好きです。ややローカルでスラヴ臭さはありますが、逆にそれも独自な魅力に感じます。フルニエは変な癖がなく実に整っていて音楽的なのですが、反対にチェロ臭さとか、もっと大胆さがほしいです。それがないとこの曲の醍醐味が出てこないように思います。ハイドンの協奏曲などでは古典美があってぴったりなのですが、ドヴォルザークの土俗的な響きがあるといいなと思いました。

2013-06-30:egusa koya

- このフルニエのチェロは、クーベリックの伴奏とぴったり合ったすばらしい演奏です。エレガントにすぎて土の薫りが乏しいとも言われますが、逆にそれが一番の長所のように思えます。また、ウイーンフィルの響きがたまりません。冒頭のクラリネットから始まって第2主題を吹くホルン、そのほかオーボエやトランペットなど、聴くたびに陶然とします。ステレオの再録音とは違ったよさがあって、非常に好きな演奏です。

ちなみに、1979年にフルニエが来日したとき、当時大阪に住んでいた小生は、夜行寝台列車でとんぼ返りして、NHKホールに聴きに行ったことがあります。ライトナー指揮のN響でした。このとき既に70歳を超えていたフルニエでしたが、あのつやのある音色はレコードで聴いていたのと全く同じで、涙が出るほど感動しました。懐かしい思い出です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)