クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

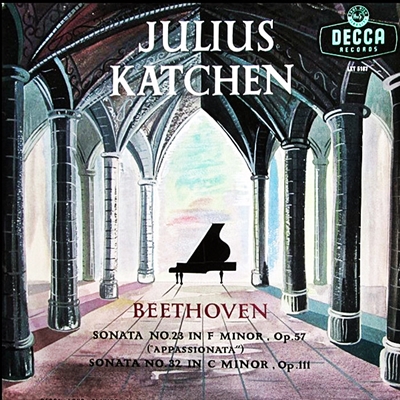

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調, Op.57「熱情」(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")

(P)ジュリアス・カッチェン 1955年3月5日~16日録音(Julius Katchen:Recorded on March 5-16, 1955)

Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata" [1. Allegro assai]

Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata" [2. Andante con moto]

Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata" [3. Allegro ma non troppo]

ベートーベンの中期ソナタの最高傑作と言って間違いはないでしょう。

外面的には荒れ狂うようなパッションにあふれていて、それこそが彼が求めた「新しい道」であったことは間違いありません。そして、その「新しい道」がピアノソナタというジャンルにおいて完成したことによって、交響曲の分野ではハ短調の交響曲、弦楽四重奏曲の分野ではラズモフスキーのセットが生み出されていくのです。

そこには、ピアノソナタによって「切り開き」、交響曲の分野でより「深化」させ、弦楽四重奏曲において「純化」させるという彼の定式が見事なまでにあてはまっているのです。

しかし、ここで注意が必要なのは、その様な荒れ狂う「パッション」は、そこに至るまでに彼が徹底的に身につけた18世紀的なソナタの技法によって裏打ちされていると言うことです。

つまりは、彼がここで実現した人間的感情の発露は寸分の隙もないほどに造形された構成によって実現されていると言うことです。

フルトヴェングラーの先生でもあった音楽学者のワルター・リーツラーは「聞き手として冷静さを失わない人だけが、この作品でも荒々しく狂喜するパッセージや激しく動揺する旋律を支配している統御力を感じとる」事が出来ると述べています。

この言葉はフルトヴェングラーの指揮を理解する上での重要なヒントになりそうな気もするのですが、それはひとまず脇においておくとして、それはローゼン先生の「ベートーベンの音楽は演奏者にも聞き手にも傾注を要求する」という言葉とも響きあいます。

リーツラーは聞き手に冷静を求めてるのですが、言うまでもなく演奏する側にはそれ以上の冷静さが必要なことは言うまでもありません。

伝えられる話では、ベートーベンは出版社が勝手につけた「熱情(アパショナータ)」というタイトルは気に入らなかったようです。

なぜならば、その様な荒れ狂う「パッション」はこの作品の一つの側面にしかすぎず、例えば冒頭の出だしの部分からして悲劇的な性格が表明されているからです。さらに、変奏曲形式で書かれた「アンダンテ・コン・モート」では、その様な激しい「パッション」とは真逆の平安の世界が表明されているからです。

それは、彼が追求した人間的感情とは荒れ狂うようなパッションだけで出来てるものではなくて、もっと複雑で多様な要素を内包しているという当たり前のことに思い至れば、それは当然の事だと言えます。

例えば、ヘ短調で書かれた冒頭楽章において、短調の音楽がもつ悲劇的な雰囲気を維持しながら、そこに平行長調(変イ長調)の大らかな音楽を実に上手く組み込まれているのです。

不気味な「運命の動機」による第1主題と、この美しく希望に満ちた第2主題は見事なまでの対比を示しています。

そして、短調の調性をもった音楽に2番目の調性として平行長調を組み込むことは伝統的にやられてきたことですが、その二つがこれほど見事に組み合わされた例は存在しませんでした。

そして、ローゼン先生によれば、短調の音楽においてこの二つの調性をどのように統合するかという問題が「存在」していたことを、ベートーベンはこの作品においてはじめて多くの人に気づかせたというのです。

言うまでもなく、短調の音楽に長調の音楽が導入されればそこで感情のコントラストが際だつのですが、そのコントラストが不統一なままで放置されていてもそれが「問題」として意識されることはなく、その不統一は「容認」されてきたと指摘しています。

しかし、その統一はそれほど簡単なことではなく、その「難問」を「多様なリズムを制御する安定した拍が、和声と調性のコントラストを統合している」と述べています。

このあたりになるとなかなか理解出来なくなってくるのですが(^^;、それでもベートーベンが挑み続けた人間的感情の発露というものが、きわめて精緻な音楽的造形によって成し遂げられていることは感じ取れます。

そして、この事は演奏家に対してとんでもない困難を突きつけます。

ある人はその事を「氷のような冷静沈着さを持って荒れ狂わねばならない」と述べたのですが、そのパラドックスはピアニストに大変な困難を課すのです。

なぜならば、禁欲的なまでにその音楽的な構成を再現してみせないと作品はガタガタになるのですが、それをきちんと仕上げるだけでは肝心のパッションがスポイルされてしまうからです。

しかしながら、その困難さゆえに多くのピアニストがチャレンジし続けた作品だと言えます。

ただし、冷静に狂うのは難しい!!

- 第1楽章:アレグロ・アッサイ ヘ短調 (ソナタ形式)

- 第2楽章:アンダンテ・コン・モート 変ニ長調 4(変奏曲形式)

一つの主題と3つの変奏から成り立っています。変奏されるたびに速度は倍加していき(4分音符→8分音符→16分音符→32分音符)、音域も1オクターブ上がります。

この変奏曲は限りなく美しく、激しい闘争はこの美の中に埋没していきます。 - 第3楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ ヘ短調 (ソナタ形式)

とどまることのない無窮道の音楽であり、あらゆる障害を蹴散らして驀進していくベートーベンの姿がここにはあります。

また、ベートーベンは自筆譜に大文字で「後半は2度演奏する」と書き込んでいます。これは、このソナタ形式の音楽にロンド的性格を与えることで、コーダに登場する新しい主題の効果を最大限に引き出すためだと考えられています。

そして、最後の部分における輝きの素晴らしさは今までのピアノ音楽の限界を打ち破るものでした。

さえざえと晴れ渡った冬の朝のような佇まい

「ジュリアス・カッチェン」と言うピアニストは多くの人の記憶からほとんど消え去っているかもしれませんが、それでも希有の「ブラームス弾き」と言うことで未だに記憶に留めておられる方はいるかもしれません。ですから、彼が演奏する「ブラームス以外」の作品となると、気の毒なまでに視野の外と言うことになります。

いや、そんな事はないぞ!!と言う方もおられるかもしれませんが、まさにこれからという42歳でなくなってしまったキャリアと、その死(1969年)から50年近くの時間が経過してしまったことを考えれば、そう言っていただける方はほんの一握りにしかすぎないでしょう。

しかし、彼の「ブラームス以外」の作品をあらためて聞き直してみると、やはり忘れ去ってしまうには惜しいと思わざるを得ません。

例えば、ベートーベンの5つの協奏曲は全て録音が残っていますし、ソナタや変奏曲に関しても少なくない録音が残っています。そして、陳腐な言い回しかもしれませんが、そのどれもがさえざえと晴れ渡った冬の朝のような佇まいを見せているのです。

冬の水一枝の影も欺かず 中村草田男

鏡のような冬日の水面に、全ての葉を落としてしまった木々の枝が映っていたのでしょう。

その水面は葉を落としきった枝のどんな細かい部分まで欺くことなくくっきりと映し出しているのです。そして、その水面に映し出された木々の姿は冬の木々が内包する真実を実像以上に鮮やかに描き出しています。

カッチェンのピアノもまた、この冬の木々を映し出した水面のようにベートーベンの真実を描き出しているように感じるのです。

と、振り返りつつふと気がつくと協奏曲の方は全て首魁していながら、何曲か録音されているソナタの方は全く紹介していないことに気づきました。

カッチェンというピアニストは興が乗ってくるとテンポが速くなって前のめりになる癖があると指摘されるのですが、協奏曲に関してはそう言う面は否定できませんでした。

しかし、ソナタの方ならば、「知的ブルドーザー」と言われたカッチャンの面目躍如たる演奏で、どんな細部も曖昧にしないことで作品が内包する魂を見事なまでに描き出しています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)