クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

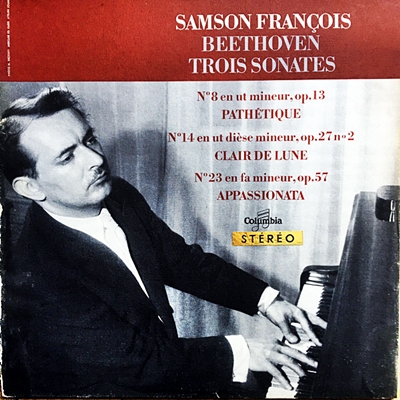

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調, Op.27-2(Beethoven: Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight")

(P)サンソン・フランソワ:1963年4月29日~30日録音(Samson Francois: Recorded on April 29-30, 1963)

Beethoven: Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight "[1. Adagio sostenuto]

Beethoven: Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight" [2. Allegretto]

Beethoven: Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight "[3. Presto agitato]

クラシック音楽における数あるピアノ音楽の中でももっとも有名な作品

その改良点のポイントは、音域の拡大と音量の拡大です。

発明当初は4オクターブにすぎなかった音域は現在のフルコンサートグランドピアノでは倍の8オクターブ近くににまで拡大されています。

ちなみに、モーツァルトが使っていた「フォルテピアノ」は5オクターブ、ベートーベンの場合は6オクターブだったと伝えられています。

しかし、それに物足りなかったベートーベンは、自分の「フォルテピアノ」では出ない音をしばしば作品の中で使っています。

そんなベートーベンが「フォルテピアノ」の可能性を求めて様々なチャレンジを繰り返している時期に生み出された作品の一つが「ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2」、通称「月光ソナタ」です。

ベートーベンの数あるピアノ作品の中でもっとも有名な作品であり、さらに言えばクラシック音楽における数あるピアノ音楽の中でももっとも有名な作品だと言い切っていいでしょう。

- 第1楽章:アダージョ・ソステヌート

左手が執拗に繰り返す3連符は聞き手に催眠効果を与えます。

演奏する側にとっては、この3連符を安定したリズムで絶え間なく、しかし表に出ることなく控えめに表現し続けることはかなり難しいようです。

ほんの少しでも右手の幻想的なセンチメンタリズムに影響されてその規則正しい動きが滞ると、音楽はとたんに損なわれてしまいます。譜面づらは非常に優しいのですが、この楽章を正確に演奏できるアマチュアのピアニストは滅多にいません。

ですから、あなたの友人、もしくは恋人が「月光ソナタ」を弾いてあげると言えば、適当な理由を見つけてお断りすることが賢明です。 - 第2楽章:アレグレット

前の楽章から「アタッカ(楽章/各曲の境目を切れ目なく演奏すること)」で演奏されるべきですが、そうしないピアニストもいます。

ベートーベンがこの楽章に対して「アレグレット」と指示していて、さらには弟子であったチェルニーも活発な演奏をするようにと主張していたので、その気分転換を聞き手に分かりやすく伝えるためにここで少し間を開けるピにストが少なくないのです。

しかし、ベートーベンは明確に「アタッカ」でこの楽章にはいるように指示しています。こういう事が起こる背景には、ベートーベンの時代の「アレグレット」が今の時代にイメージされる「アレグレット」よりもかなり遅かったという事実があります。

音楽は、ここでも依然として憂愁の風情をたたえています。

ですから、第1楽章のセンチメンタルで幻想的な雰囲気から少し表情を変えてアッタカで入るべきなのです。 - 第3楽章:プレスト・アジタート

「アジタート」とは「激して。興奮して。せき込んで。」という意味です。

友人はこの楽章のことを「月を見て狂った」と言いました。

言い得て妙です。

普通のピアノソナタは第1楽章にソナタ形式の音楽を持ってくるのですが、この「月光ソナタ」では最後の楽章にソナタ形式の音楽が配置されています。

ですから、このソナタの重点は明らかにこの最終楽章に置かれています。

ベートーベンの特長は「驀進」です。そして、ピアノソナタの分野ではじめて驀進したのが、意外な感があるかもしれませんが、この「月光ソナタ」においてなのです。

そして、第1楽章の幻想性と最終楽章の凶暴なまでの驀進とのコントラストにこそ、ベートーベンの凄さを見るべきです。

やはりフランソハはフランソワ

この一連のベートーベンのソナタを聞いたときには、流石に驚かされました。いかにフランソワといえども、相手がベートーベンと言うことであればもう少し謙虚になるだろうと思ったのですが、やはりフランソハはフランソワです。

どうやら、フランソワというピアニストとは、作品と己の感性が近しいときはその作品の本質に迫るような演奏を展開するのですが、作品と己の感性との間に不整合な部分を感じると、作品は置き去りにして己の感性でひた走ってしまう人だったようです。

おそらく、前者の好例がラヴェルやプロコフィエフである事は誰にも異論はないでしょう。しかし、それでも良く聞いてみると、あの膨大な音符に彩られた作品であるにもかかわらず、一つ一つのフレーズに彼ならではの独特なニュアンスを付与している事に気づきます。しかし、その主情性は作品の方向性とベクトルが一致しているがために、極めて自然に演奏してるように聞こえます。

それに対して、ここでのベートーベンは後者の典型であり、この古典派という枠の中におさまろうとする音楽のベクトルに対してフランソワの感性は異議を唱え続けています。しかし、大部分のピアニストは本音の部分では不整合な思いを抱いたとしても、ベートーベンという存在の大きさ故にその規矩の中におさまるように演奏してしまうものです。

しかし、フランソワはそう言う不誠実な態度は取りません。彼は、どこまでもフランソワであることを貫き通します。

それ故に、これはベートーベンの楽譜を借用したフランソワの音楽になっています。いや、考えてみれば、彼のラヴェルやプロコフィエフであっても、本質的にはそれもまたフランソワの音楽になっているのです。

そう言えば、彼はマルグリット・ロンの最後の弟子になるのですが、ロンが「彼の好きじゃない曲はびっくりするほど練習をせずにレッスンに来た」と嘆かせるほどの我が儘なガキだったそうです。そして、コンサートにおいてもやる気のあるときと亡いときの落差が激しく、そのむらっ気故に評価のわれる人でもありました。

とは言え、今のような時代にあっては絶対に聞くことのできないベートーベンであることは事実です。その意味でも以下の3曲の録音が残ったことは幸いでした。

- ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調, Op.13「悲愴」:1963年4月12日録音

- ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調, Op.27-2「月光」1963年4月29日~30日録音

- ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調, Op.57「情熱」1963年2月19日,26日,3月8日&4月8日録音

おそらく、今の時代にこんなベートーベンを演奏したら小さなコンクールの一次予選も通過できないでしょう。

誰も彼もが利口になるのはいいことなのかどうか、この不遜きわまるベートーベンを聞きながら思いをめぐらせるのでした。

<追記>

フランソワがブラームスを演奏すると吐き気がすると言った話は知っていたのですが、ベートーベンもまたはっきりと「嫌い」だと公言していたことを最近知りました。

なるほど、不遜きわまるベートーベンになるのは当然ですし、よくぞ3曲も録音しようという気になってくれたものだと感謝せざるを得ません。

よせられたコメント

2023-03-05:tks

- クラシック初心者の中1で初めて聴いた三大ソナタがこれでした(セラフィムの1300円シリーズのレコードです)。その後、FMでバックハウスかR.ゼルキンのを聴いてその違いに衝撃を受けた記憶があります。極めて個性的で、「初めに聴いてはいけない演奏」の類いですが、聴き比べの愉しさを教えてくれた懐かしい演奏です。

2023-03-05:yk

- この演奏をココで聴くことになった・・・というのは私にとっても感慨深いですね。

音楽愛好家というのは、大抵音楽を身近に聴くようになる過程で決定的な意味をもった演奏会経験・・・と言ったものがあるんじゃないかと思いますが、私の場合もう六〇年近く前聴いたフランソワの演奏会が、そう言った”決定的”な演奏会の一つでした。当時、レコードで聴いたフランソワのショパンに魅了されていた私は大いなる期待を抱いて聞きに行った演奏会でしたが、薄暗いステージで弾くフランソワには何か不健康な雰囲気があって・・・プログラムはよく覚えていません・・・演奏もレコードで聴くフランソワの切れ味の良い演奏とは違ったどこかぼやけた様な印象がしたものでした。しかし、メインのプログラムが終わった後、彼はアンコールに応えてショパンのワルツを弾き始めたのですが、ソコで、ものの1分ほども経たないうちに突然激しく咳き込んで演奏を中断するハップニングが起こりました。一瞬シーンとした会場の中で、彼は座ったまま黙ってハンカチを取り出し口を拭った後同じワルツを最初から弾き直したのですが、その演奏は私にとっては今も生々しく思い出されるものになりました。今から考えると、当時フランソワは体調に問題を抱えていたばかりか私生活の上でも色々と問題を抱えていたとも言われていて、当該の演奏会も最盛期のフランソワのものでは無かったのだと思われ、実際そのアンコールのショパンも目の覚める様な鮮やかな演奏・・・と言う訳でもありませんでしたが、彼が薄暗いステージの上でピアノを前にしてアンコールで示した孤独と気概と矜持・・・は私にとっては将にショパンに相応しいものでした。それは真摯な演奏家と言う”芸術家”が演奏と言う行為で一体何に対峙しているのかを今も私に考えさせてくれる原点の一つになっています。以前何かのドラマで「玄人は恥を忍んで恥をさらす・・・云々」というような台詞を聴いたことがありましたが、その意味でもフランソワは将に”プロの芸術家”でした。

そのフランソワの演奏の中でも、このベートーヴェンは音楽演奏という行為が人間にとって結局のところ如何なる意味を持っているのかを考えさせてくれる格好の題材とも言えるものだと思います。

音楽(特にクラシック)は、ほとんどが作曲家―演奏家―聴衆、と言う三者によって成立する芸術です。その中で”創造”と言う観点から”作曲家”への敬意は特別の意味を持って語られることが多く、演奏家は作曲家(楽譜)に忠実である”べき”であり、聴衆はソレを旨として鑑賞・受容する”べし”・・・という風潮が(特に近代以降)強い芸術分野でもあります。ソレはソレで一定の(妥当な)理由があり根拠がある議論ではありますが、私はソウいった議論には重大な前提がある・・・と考えています。それは”演奏家は作曲家に忠実である前に、何より自分に忠実であってほしい”と言うことであり、仮に優れた技術に裏打ちされた演奏でも”自分を偽った(或いは忠実であるべき”自己”の欠如した)”演奏は無意味で有り、そう言った演奏はある意味で作曲家への冒涜でさえある・・・と考えます。一時期、演奏家はソノ存在を感じさせない純粋透明な”伝達者”であることが理想だ・・・と言ったことを公言する人もいましたが、こう言った主張は少なくとも無条件では私には受け入れられません(・・・それが理想であれば、ピアノはYAMAHAの自動演奏で事足りる??・・・^_^;;)。過去の”作曲家”と現代に生きる”演奏家”と(無論”聴衆”と)がそれぞれ”自己に忠実”に音に対峙し葛藤することにこそ遠い過去の音楽を現代に演奏し聞く意味があるのであって、”恐るべき子供”とも評された(不遜の?)フランソワのベートーヴェンにも作曲家と演奏家の関わりの経緯が忠実に記録されていて、少なくとも私には単なる”わがまま”と言ったものとは異なった何物かではありました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)