クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

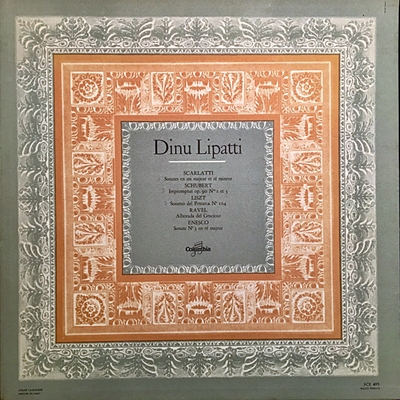

リパッティ ピアノ小品集

(P)ディヌ・リパッティ 1943年~1950年録音

Enescu:Piano Sonata No.3 in D major, Op.25 [1.Vivace con brio]

Enescu:Piano Sonata No.3 in D major, Op.25 [2.Andante]

Enescu:Piano Sonata No.3 in D major, Op.25 [3.Allegro con spirito]

Schubert:4 Impromptus, D.899 [No.2]

Schubert:4 Impromptus, D.899 [No.3]

Liszt:Annees de pelerinage II, S.161 [5.Sonetto 104 del Petrarca]

Ravel:Miroirs [4.Alborada del gracioso]

Scarlatti;Sonata KK.380

Scarlatti:Sonata KK.9 "Pastorale"

リパッティ ピアノ小品集

- エネスコ:ピアノ・ソナタ第3番ニ長調 Op.25(1943年10月18日録音)

- シューベルト:即興曲 第3番変ト長調 Op.90-3(1950年9月16日録音)

- シューベルト:即興曲 第2番変ホ長調 Op.90-2(1950年9月16日録音)

- リスト:ペトラルカのソネット104番(1947年9月24日録音)

- ラヴェル:道化師の朝の歌(1948年4月17日録音)

- ソナタ ホ長調 L.23;KK380(1947年9月27日録音)

- スカルラッティ:ソナタ ニ短調 L.413;KK.9「パストラーレ」(1950年2月20日録音)

これはリパッティ自身が「小品集」としてまとめたものではなくて、後にレコード会社が便宜的に一つにまとめたものです。ですから、全体を一つの流れとして聞くべきものではありません。

ただし、シューベルトの即興曲だけは、今や伝説となっているブザンソンでの告別演奏会でのものですから、その演奏会で演奏された順番に並られています。

こういう形で彼の残した小品をまとめたレコードはたくさんリリースされていますから、彼のポリフォニックな音楽を描き分ける凄さがよく分かる録音という形で再構成することも許される範囲でしょう。

エネスコから受け継いだポリフォニックなものへの愛があふれている演奏

エネスコというのは調べれば調べるほどに凄い音楽家だったようです。

バッハの全作品を完全に暗譜していたとか、「春の祭典」の初演を聞いたその日にほぼ完璧にピアノで再現してみせたとか、その手の伝説のは事欠かない人でした。

そして、そう言う「凄い」音楽家というのは偏屈な人が多くて、弟子を育てるなどと言うことには全く興味を示さないことが多いものです。また、ホロヴィッツのように、たまに気まぐれで弟子をとっても、結局は逆にその才能を潰してしまうことが多かったもりします。

しかし、エネスコは偉大なヴァイオリニストでありながらも教育活動にも熱心で、さらに教育者としても極めて優秀でした。彼の弟子の中にはメニューイン、グリュミオー、フェラス、ギトリス等という蒼々たる顔ぶれが揃っていて、その才能を育てていく上でエネスコは決定的な役割を果たしていたのです。

さらに驚くのは、活動は殆ど自作に限られてはいたのですが、ピアニストとしても稀に見るほどの才能を持っていて、病弱のリパッティの父親がわりとも言うべき形で彼を弟子にもしていました。

もちろん、彼が指導したのはヴァイオリンではなくてピアノです。

これはもう、驚くべきことで、ソリストと指揮者の二足のわらじをはく人はいますが、二つの楽器をソリストとのレベルで演奏できる人というのは希有な存在です。

そう言う縁もあってか、リパッティはこのエネスコのソナタをよく演奏会で取り上げていました。

エネスコという人はバッハを深く敬愛していたことからも分かるように、彼が愛した音楽の形はポリフォニックなものでした。そして、そう言うポリフォニックなものに対する愛は当然の事ながら自作の中にあふれています。

このソナタは1930年代に書かれたものなのですが、複数の声部が複雑に絡み合っている音楽になっています。

リパッティの指はその複雑に絡み合った声部を見事に浮き彫りにしています。

冒頭部分にはいささかノイズが混ざっているのですが、いくつものラインを見事に描き分けていくリパッティの凄さは十分にとらえています。

そして、こういう一連のピアノ小品をリパッティの演奏で聞いていると、彼の最大の特徴は、そう言う複数の絡み合う声部を見事に描き分けることにあったのだと気づかされます。とりわけ、ラヴェルの「道化師の朝の歌」などは、その鮮やかなテクニックに唖然とさせられます。

ポリフォニックなものを愛したエネスコの精神は、疑いもなくリパッティの中に受け継がれていたのです。(とは言え、リパッティは師のエネスコよりも速くこの世を去ってしまうのですが)

音楽をこのようなポリフォニックなスタイルで描き分けるというのはグールドの専売特許だったと思っていたのですが、なるほど、そう言うスタイルもまたグールドという異才によって突然生み出されたものではないと言うことです。

もちろん、「聖者」にたとえられることもあるリパッティの音楽(告別演奏会でのシューベルトの即興曲を聴くべし!)と、徹底的に尖ることを目指したグールドでは音楽のスタイルは全く異なるのですが、それでもポリフォニックなものに対する愛情という一番根っこの部分では意外なほど共通点があったのかも知れません。

よせられたコメント

2024-05-18:あろりきゃ

- 青柳いづみこ著の「グレン・グールド 未来のピアニスト」によると、デビュー当初グールドはリパッティの後継者として期待されていたようです。(師弟関係という意味ではなく、同じ音楽性を持つと踏んだ音楽市場から)

コンサート・ドロップする前のグールドはリパッティと同じく清廉な演奏で、コンサートでのモーツァルトの演奏も正統派路線で素晴らしいとのことでした。

それ故、普通に弾いたら上手いのだから普通に弾いたら良いのに…とソナタ全集の件でリリー・クラウスやニコラーエワから言われていたようです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)