クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

バッハ:フーガの技法 ニ短調 BWV1080(Fugues 1-9 )

グールド 1962年1月31日、2月1,2,4,&21日録音

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス

Bach:フーガの技法 ニ短調 BWV1080 コントラプンクトゥス(8度のカノン)

まさに神業

音楽というものは一般的には何らかのジャンルに属します。交響曲とか管弦楽曲とか、室内楽曲とか声楽曲・・・とかいうやつです。しかし、中にはどうにも分類のしようのない作品もあって、その代表がバッハの「音楽の捧げもの BWV1079」と「フーガの技法 BWV1080」です。特に、バッハがその死の直前まで取り組んでいて、そしてついに未完成で終わった「フーガの技法」は楽器の指定もなされていません。おそらくは、鍵盤楽器による演奏を想定していたと思われるのですが、いわゆるオープンスコアで書かれているために、複数の楽器で演奏することも可能です。

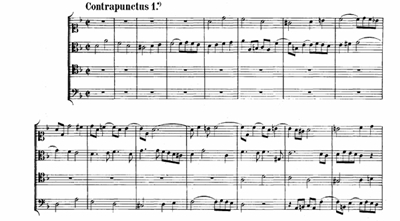

こんな感じの楽譜ですね。

現役盤をざっと見渡してみても、オーケストラ、弦楽四重奏にチェンバロ、オルガン、ピアノ等々と実に様々な編成で演奏されています。ですから、実にもって「正体不明」の作品なのです。

ですから、バッハの死後、息子のエマヌエルがこれを売り出そうとしたもののわずか30部しか売れなかったそうです。さらに悲しいのは、諦めて処分しようと思っても銅板を引き取ってくれる印刷業者も見つからず、仕方がないので鋳つぶしてただの銅として売り払うしかなかったという話も伝わっています。

しかし、その楽譜を買い取ったわずか30人の大部分はこの作品の価値を正しく見抜いていたことはつけ加えておく必要があるでしょう。

例えば、当時辛口の評論で有名だったマッテゾンという人物はその30人の一人だったのですが、このように述べていたそうです。

「フランスやイタリアのフーガ作家が、これを演奏することができるとまではいかなくても、いつか正しく認識し十分に理解できるときが来れば驚き入るに違いない。」

なお、この作品は全体を通して演奏すると1時間半を要するほどの大作なのですが、曲の配列に関しても諸説があるようです。さらに、バッハ自身はこれを全曲通して演奏するなどと言うことは考えていなかったことも明らかになってきています。

ただし、作品のスタイルによって6つのグループに分かれることは明らかなようで、今日ではそのグループを基本に演奏中を配列するのが一般的になっているようです。

- 単純フーガ:第1コントラプンクトゥス?第4コントラプンクトゥス:ごく普通の一般的なフーガです。

- 反行フーガ」第5コントラプンクトゥス?第7コントラプンクトゥス:フーガの主要主題がその反行形で応答されるフーガ

- 複数の主題によるフーガ:第8コントラプンクトゥス?第11コントラプンクトゥス:2つまたは3つの主題からなるフーガ

- 鏡像フーガ:第12コントラプンクトゥス?第13コントラプンクトゥス:楽譜を鏡に映した形でも立派なフーガになっているフーガ。神業!!

- 二声のカノン:第14曲?第17曲:4曲からできているカノンのグループ

- 4重フーガ:第14コントラプンクトゥス:未完に終わったバッハの「白鳥の歌」

なお、第18曲は第13コントラプンクトゥスを編曲したものなので最近は作品からは外されることが多くなっています。

グールドにピッタリの作品

グールドはこの作品を何度も取り上げています。

まず最初は今回紹介している、オルガン(!!)による1962年の録音(コントラプンクトゥス第1番?第9番)、さらには1967年にピアノで録音(コントラプンクトゥス第9番、第11番&第13番)、そして死の前年にあたる1981年にもピアノによる録音を残しています。

こんな、面白おかしくもない音楽をどうしてこんなにも何度も何度も取り上げるのかと昔は訝しく思ったものです。

特に、一番最初のオルガンによる録音は、どうしてこんなにもへんてこりんな響きで演奏するんだろうと、実に不思議に思ったものでした。そもそも、なぜにグールドがオルガンなんだ!という思いは消えませんでした。

あの目の覚めるような冴え冴えとした響きでフーガの技法を演奏してくれればもっと素敵だったろうにという思いと、いったいどんなオルガンを使えばこんなおかしな響きになるんだろうという不満が組み合わさって、不満度200%の録音でした。

しかし、最近になって、グールドにとっての「演奏」という行為は、作曲家の楽譜を素材として自分自身の音楽を作り出していくことだと納得してからは、この奇妙な演奏の値打ちみたいなものが少しずつ分かってきました。そして、なぜにグールドがこの作品を偏愛したのか実にスッキリと納得することができました。

何しろ、バッハの「フーガの技法」というのは完成した作品ではなくて、まさに「素材」として投げ出された音楽なのです。これほどグールドの方法論にピッタリの音楽はありません。

そして、そう思えば、この感覚的な喜びを極限までにそぎ落としたモノトーンの世界は、まさにこれこそがグールドが欲した世界なんだと教えられる思いがします。確かに、最晩年の未完のフーガの12分は一つの奇跡ですが、グールドがグールドに脱皮していく狭間にあるこのオルガンによる演奏は、他のどの録音よりもグールドが欲していたものを明らかにしてくれます。

「鮮やかな色彩を避け、代わりに薄い灰色が無限に続く。…私は灰色が好きだ」(グールド)

よせられたコメント

2014-03-22:カンソウ人

- この曲集は本当に難物で簡単には楽しむ形にはなりませんでした。

オープンスコアは読みこなすのも大変で、ギブアップした思い出あります。

パブリックドメインの楽譜の中に、チェルニーの校訂した物を発見して驚きました。

フーガの技法はまだ良い方で、音楽の捧げ物は、元の楽譜をリアリゼーションする力はとてもとても・・・。

中学生の頃、カールリステンパルトのレコードを安く買って、例の友達たちと回し聴き。この曲集が聴く人に何者か愉悦を与えてくれる音楽であると感じました。

3年前に輸入盤で見つけて聴き直しました。

ユーチューブでスウィングルシンガーズでコントラプンクトス9を聴いて本当に驚きました。楽しいのです。

ジャズのリズムに乗って、オクターブの飛躍から始まるテーマでフーガが軽快に開始されます。途中から、2倍に引き伸ばされた本来のテーマが出て来ます。

ジャズになっていても、バッハはバッハです。しかも、初演時のマタイ受難曲辺りのコーラスはあんな感じだったかも・・・少人数という意味で。

グールドの演奏にも、入っている曲ですね。

フーガの技法の演奏は、ピアノでもチェンバロでも弦楽四重奏でも金管合奏でもオーケストラでも可能です。古楽寄りのスタイルでも、現代的であっても、問題は無いと思います。

最も個性的な演奏は、シェルヘンやルーカス・フォスだと感じていました。

気付くと、自分の持っているCDに高橋悠治のシンセサイザーの物がありました。

音像が左右に走り回り、クルクルと回りながらフェイドアウトしたり、表現は本質的に自由ですね。

ここまでやっても、バッハの音楽は彼の物である事をやめません。しかも、高橋の演奏は、意外なほど四声体がしっかりと聞き取れます。

構造が大切にされているのだと思います。

興味は音色では無く構造。

作曲家にかなり近づいた視点から演奏したピアニストと作曲家でありながら別格にピアノの上手な人。

両者は近い所に居ると思います。

2014-03-05:セル好き

- 私もこの録音は、よく聴きますが、とても心の安定が得られます。

地味すぎると思われる方は、カレファクス・リード・クインテットのものが良いかもしれません。Ob.Cl.ASx.Fg.BCl.という編成です。

ところで、高音と低音を一人の奏者が同時に鳴らすとこれだけずれる(低音が遅れる)のも興味深いところですね。

2014-03-02:nakamoto

- この演奏も本当に楽しく、そして深いです。バッハの晩年のフーガの技法と音楽の捧げものは、とっつきにくいとよく言われていますが、私の場合、初めからすーっと入ってきて、なんとも良い心地にしてくれる、しかし文句なく深い音楽で、確かに最高の名曲のひとつだと思っています。バッハの場合、グールドでなくても充分楽しめる音楽なのですが、やはりグールドは素晴らしいです。グールドは正統派でないということも良く聴く文句ですが、私にはわかりません。バッハは多分グールドのような、主観的な演奏を自作品にしていたと、推測しているのですが・・・、多分そうだったと思っています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)