クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

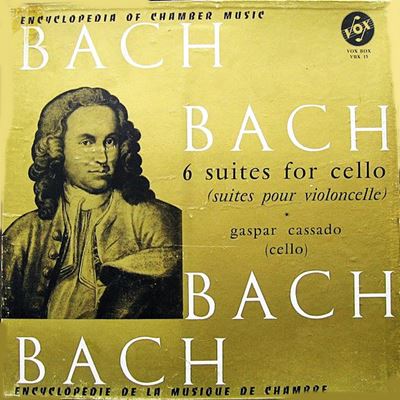

バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007

(Cell)ガスパール・カサド 1957年録音

Bach:Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 [1.Prelude]

Bach:Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 [2.Allemande]

Bach:Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 [3.Courante]

Bach:Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 [4.Sarabande]

Bach:Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 [5.Menuett]

Bach:Cello Suite No.1 in G major, BWV 1007 [6.Gigue]

真に優れたものは、どれほど不当な扱いを受けていても、いつかは広く世に認められる

その後の時代にも組曲という名の作品はありますが、それはこの意味での形式ではなく、言ってみれば交響曲ほどの厳密な形式を持つことのない自由な形式の作品というものになっています。

この二通りの使用法を明確に区別するために、バッハ時代の組曲は「古典組曲」、それ以後の自由な形式を「近代組曲」とよぶそうです。

まあ、このような知識は受験の役に立っても(たたないか・・)、音楽を聞く上では何の役にも立たないことではありますが。(^^;

バッハは、ケーテンの宮廷楽長をつとめていた時代にこの組曲形式の作品を多数残しています。

この無伴奏のチェロ組曲以外にも、無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ、無伴奏フルートのためのパルティータ、そして管弦楽組曲等です。

それにしても疑問に思うのは、この難曲である無伴奏のチェロ組曲を誰が演奏したのかということです。

ヴァイオリンの方はおそらくバッハ自身が演奏したのだろうと言われていますが、チェロに関してはそれほどの腕前は持っていなかったことは確かなようです。

だとすると、ケーテンの宮廷楽団のチェロ奏者がこの曲を演奏したと言うことなのでしょうか。

現代においてもかなりの難曲であるこの作品を一体彼はどのような思いで取り組んだのでしょうか。

もっとも、演奏に関わる問題は作品にも幾ばくかの影響は与えているように思います。

なぜなら、ヴァイオリンの無伴奏組曲と比べると無伴奏チェロ組曲の6曲全てが定型的なスタイルを守っています。

また、ヴァイオリンの組曲はシャコンヌに代表されるように限界を超えるほどのポリフォニックな表現を追求していますが、チェロ組曲では重音や対位法的な表現は必要最小限に限定されています。

もちろん、チェロとヴァイオリンでは演奏に関する融通性が違いますから単純な比較はできませんが、演奏者に関わる問題も無視できなかったのではないかと思います。

それにしても、よく知られた話ですが、この素晴らしい作品がカザルスが古道具屋で偶然に楽譜を発見するまで埋もれていたという事実は信じがたい話です。

それとも、真に優れたものは、どれほど不当な扱いを受けていても、いつかは広く世に認められると言うことの例証なのでしょうか。

第1番ト長調 BWV1007

- 前奏曲(Praeludium)

- アルマンド(Allemande)

- クーラント(Courante)

- サラバンド(Sarabande)

- メヌエット I/II(Menuetto I/II)

- ジーグ(Gigue)

聞くところによると、この組曲は番号が後ろに行くほど難しくなると言われています。ということは、この第1番は最も易しい作品と言うことになります。

確かに、「ト長調」という調性はチェロにとっては指使いが易しいので、数年の「真面目な訓練」に耐えれば何とか演奏は可能になるそうです。

冒頭の前奏曲はこの組曲の中では最も有名であり、第4曲のサラバンドのしみじみとしたメロディはCMにも使われたりしてよく耳にします。

チェロを習い出せば、何とか演奏してみたいと思わせる魅力を持った作品ですね。

「ごうごうひびくと」という表現がこれほどピッタリくるチェロの響きは他にはないかもしれません

ガスパール・カサドと言えば伝説のピアニストと言われる原智恵子の夫であり、さらにはカザルスの弟子としても有名なチェリストでした。しかし、チェリストとしてはどうしても師であるカザルスの陰に隠れてしまって影が薄いと言わざるを得ません。

しかし、残された録音を聞いてみると、その骨太の音楽はまさにカザルス直系を思わせます。

そして、一番興味深く感じたのは、その独特のチェロの音色です。ただし、楽器の音色などと言うものは録音というバイアスがかかってしまうと何処まで正確に判断できるかは怪しいのですが、それでも同時代のどのチェリストとも異なる独特な音色の持ち主だったようなのです。

それは、おかしな話なのですが、そのチェロの音を聞いて真っ先に思い浮かんだのが宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」でした。

あれは、下手くそなセロ弾きのゴーシュが、いろいろな動物たちの訪れを通して成長していく物語なのですが、その中に病気の子供を連れてくる野ねずみのお母さんがいました。

すると野鼠のねずみのお母さんは泣きだしてしまいました。

「ああこの児こはどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれ位ごうごうと鳴らしておいでになったのに、病気になるといっしょにぴたっと音がとまってもうあとはいくらおねがいしても鳴らしてくださらないなんて。何てふしあわせな子どもだろう。」

ゴーシュはびっくりして叫さけびました。

「何だと、ぼくがセロを弾けばみみずくや兎の病気がなおると。どういうわけだ。それは。」

野ねずみは眼を片手でこすりこすり云いました。

「はい、ここらのものは病気になるとみんな先生のおうちの床下にはいって療すのでございます。」

「すると療るのか。」

「はい。からだ中とても血のまわりがよくなって大へんいい気持ちですぐ療る方もあればうちへ帰ってから療る方もあります。」

「ああそうか。おれのセロの音がごうごうひびくと、それがあんまの代りになっておまえたちの病気がなおるというのか。よし。わかったよ。やってやろう。」

少し引用が長くなりましたが、この「さっきまであれ位ごうごうと鳴らしておいでになったのに」とか、「おれのセロの音がごうごうひびくと」という表現がこれほどピッタリくるチェロの響きは他にはないのです。

ただし、カサドはゴーシュのような下手なセロ弾きではないので、そのごうごうとなるような響きでもってバッハの対位法を見事に表現しきっています。そして、そこにカザルス譲りの雄大なスケールが付け加わるのです。

振り返ってみれば、この時代は実にチェリスト多産の時代でした。

まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。

さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。

それ以外に、思いつくだけでも、トルトゥリエ、ナヴァラ、ピアティゴルスキー、ジャンドロン、マイナルディ、さらにヤニグロも指揮活動に重点をおくのはこれよりも先の時代でした。

そして、若きロストロポーヴィチにデュ・プレなどが登場してくるのもこの時代でした。

これ以上名前を挙げていくのも煩わしいので避けますが、カサドはその誰とも似通っていないように思うのです。

それでも誰に一番似ているかと聞かれれば、それはやはりカザルスに似ていると言わざるを得ないのです。

ボーイングや運指のテクニックが非常に高いので、カザルスのような「像のダンス」のようにはならないのですが、それでもどこか無骨なところがあって、それが野武士のような雰囲気を感じさせるのです。

1957年の録音であるにもかかわらずモノラルというのが少し残念ですが、チェロ一挺の音楽ならば、下手なステレオ録音よりもこの方が好ましいかもしれません。

よせられたコメント

2019-12-26:joshua

- 世の中は、メサイア、第9、ジルベスターなんて騒いでますが、かえってこんな時聞きたくなるのが、バッハの無伴奏。

それも、チェロの方。ヴァイオリンにありがちな切迫感から解放されて陰に陽にゆったり浸ることができます。肩掛けチェロのチェロ ダ スパッラもいい。

これは映像にも映えます。セルゲイ マーロフなどYouTubeで感心します。

ビオラの今井信子、川本嘉子、また一風違う良さがあります。

とうとう、行き着いたのは、曲はそのままに、無伴奏チェロをヴァイオリンで弾くレイチェル ポッジャー女史です。

これは軽やかさとおおらかさの同居する理想世界。ニコレがフルートでやってたのに、近いでしょうか。その昔、ジャズのロンカーターがピチカートオンリーで同曲をやってました。ここまで来ると、沈潜の世界。撥弦でいくなら、福田真一のギターや

マンドリンの何某、挙げ句は、サキソホン、ファゴットも味わってみました。そういや、ホルンのバボラクも面白くはありました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)