クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

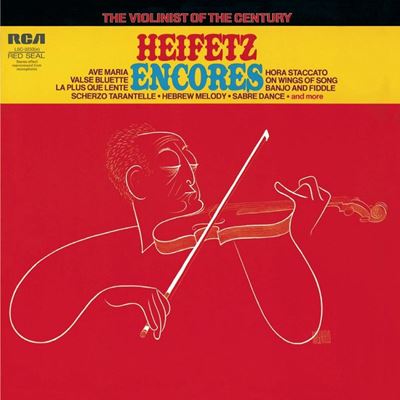

ヴィエニャフスキ:スケルツォ・タランテラOp.16

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:(P)エマニュエル・ベイ 1950年録音

Wieniawski:Scherzo-tarantelle, Op.16

バイオリンのショパン

そして、その様な音楽家の頂点に君臨したのが、ヴァイオリンではパガニーニであり、ピアノではリストだったのです。

クラシック音楽の歴史というのは、そうやって次々と生み出された膨大な作品の中から、時間という絶対者によって淘汰された一握りの作品によって構成されていることに注意しておく必要があります。

今という時代から振り返ってみれば、パガニーニやリストの名前はいささか色あせて見えてしまいます。

しかし、いかに色あせて見えても、彼らの作品と名前は後世に残りましたし、ヴィエニャフスキの作品も今日にコンサートプログラムを彩る作品として数多く残りました。

もちろん、クラシック音楽の歴史の中で燦然と輝くベートーベンやブラームスの作品と較べれば見劣りはするでしょうが、それでも18世紀から19世紀にかけて、数多くの巨匠たちが自らのコンサートのために生み出した音楽の大部分は、その時々のコンサートでは多くの聴衆を熱狂させながら、やがてはそれが存在したことすら忘れ去られて永遠に歴史の闇のかに消えていきました。

しかし、それらに対して、ヴィエニャフスキの作品は数は少なくても生き残ったのです。

クラシック音楽の世界では、19世紀も終わろうかとする頃から、同時代性を失っていきます。コンサートは巨匠たちの名人芸を楽しむ場から、演奏するに値する、逆からみれば鑑賞するに値する「すぐれた音楽作品」だけが取り上げられる場に変わっていったのです。そう言う歴史を振り返ってみれば、それでもなお生き残ったヴィエニャフスキやヴィオッティ、ヴュータンなんかは、やはり偉かったのです。

ただし、ヴィエニャフスキはヴィオッティやヴュータンと較べれば残した協奏曲はわずか2曲と少ないのですが、マズルカやポロネーズを取り入れた独奏曲をたくさん残しています。ですから、時に彼の事を「バイオリンのショパン」と呼ぶ人もいるようです。

そんなヴィエニャフスキの作品の中でも有名なのが、この「スケルツォ・タランテラ」です。

三部形式のこの作品は8滑らかなボーイングが要求されるとともに、重音とフラジオレットを組み合わせるなどという、ヴァイオリンのテクニックの見本市のような作品になっています。また、中間部では「歌わせる」事も求められていますから、ヴァイオリニストにとっては自らの技巧を誇示するにはもってこいの作品だといえます。

ハイフェッツという人の本質はストイックなまでの生真面目

ハイフェッツはベートーベンやブラームスの協奏曲のような「大作」よりは「小品」の方が本領が発揮されると言う人が意外と多いようです。もちろん、それはベートーベンやブラームスの協奏曲の演奏がつまらないと言っているのではなくて、その立派さは認めながらも、それでもハイフェッツらしい魅力は、例えばここで紹介しているようなヴィエニャフスキの「スケルツォ・タランテラ」のような小品の方にこそ感じられるというのです。

確かに、その言わんとするところは私も理解できますし、実際その様に感じるときが良くあります。

しかし、戦後すぐの時期から50年代初め頃までに、ハイフェッツの年齢で言えば40代後半というまさに絶頂期の小品の演奏を聞いて、事情はそれほど簡単ではないと思うようになりました。

そう思うようになった切っ掛けは主に二つあります。

一つは、この時期に録音された「超絶技巧」を必要としない作品、例えばシューベルトの「アヴェ・マリア」やメンデルスゾーンの「歌の翼に」のような作品を聞いたことです。

もう一つは、イダ・ヘンデルの演奏でヴィエニャフスキの「スケルツォ・タランテラ」を聞いたことです。

ヘンデルの録音は1962年の録音なのですが、このヴァイオリンの技巧をひけらかすだけのような作品から何ともいえない「色気」のようなものがただよってくることに驚きました。それは、「妖艶」という、この作品からはあまり思い浮かばないようなものすら感じ取れる演奏でした。ただし、ハイフェッツの演奏と較べれば細かい部分はかなり大雑把に演奏していることは明らかです。

それと比べればハイフェッツの演奏はまさに生真面目の一言、一点一画の曖昧さもなくこの作品を弾ききっています。

そして、このハイフェッツの生真面目さは難しい技巧を必要としない「アヴェ・マリア」や「歌の翼に」のような作品においても貫かれていることに気づいたのです。

そう言えば、彼はヴァイオリンの上達法を聞かれたときに「練習。ただ練習あるのみです。」と語っていたというのは有名な話で、通行人にカーネギー・ホールへの行き方を訊かれた時にも「練習。ただ練習あるのみです。」とこたえたというのもまた有名な話です。

そして、もう一つ、彼の師であったレオポルト・アウアーのスタンスです。

アウアーという人はヴァイオリン演奏に必要な基本的なスキルに関しては非常に厳格だったそうです。それはアウアーからハイフェッツに引き継がれた「音階練習」を思い出せば、その要求がいかほどに高いものであったか容易に知れようというものです。

しかし、ある作品に向き合ったときに生ずるテクニック上の問題については、アウアーは何の解決策も示しませんでした。

ただし、そう言うスタンスは最初からそうだったのではなくて、始めの頃は随分と親切にアドバイスを与え、そしてそのアドバイスに基づいた演奏が出来るように厳格な要求を出していたようです。

しかしながら、その様なやり方ではある程度のレベルまで引き上げることは出来ても、それなりに名をなすようなヴァイオリニストは成長しないことに彼は気づきました。

そこで、ある時、アウアーは指導方法を180度転換します。

あるパッセージをどのように演奏すればよいのかという困難に弟子が出会ったときには、その解決法を与えるのではなくて、そのパッセージを含んだ作品そのものがどのようにして成立し、さらにはどのような構造を持っているのかを考えさせたのです。

そして、その様に音楽そのものへの理解を深めさせ、その理解に基づいてそのパッセージをどのように演奏すべきかを考えさせたのです。

このアウアーの指導はハイフェッツには染み込んでいたのです。

そして、彼はどのような作品であろうと、それがベートーベンやブラームスの協奏曲のような「大作」であろうと、シューベルトの「アヴェ・マリア」であろうと、常にその作品に正面から向かい合っていかに演奏すべきかを考え抜いた人なのです。

そして、そう言うハイフェッツという人の本質はストイックなまでの生真面目さなのです。

ですから、彼の演奏からヘンデルのような「色気」のようなものを嗅ぎ取ろうとすること自体が間違いなのです。

それは逆から見れば、ヘンデルからハイフェッツのような一点の曖昧さもない生真面目で明晰な演奏を求めようとするようなものなのです。

そう考えてみれば、少なくない人が不満を漏らすベートーベンやブラームスの協奏曲のような「大作」を、彼のように演奏できた人が他にいたでしょうか。確かに、ヴァイオリニストのテクニックは飛躍的に向上し、現在ではテクニックだけに限ればハイフェッツに肩を並べることが出来る人は数多くいます。それは間違いのないことです。

しかし、彼ほどに音楽と向き合ってその本質を考え抜き、その考え抜いた結果のためにその優れたテクニックを使った人は寡聞にして思い当たらないのです。

つまりは、ハイフェッツと言えばすぐに指摘されるのはそのテクニックなのですが、ほんとうに聞くべきはそのテクニックによって作りあげられている「音楽」そのものなのです。

よせられたコメント

2021-03-16:joshua

- ハイフェッツは20台半ばで結婚しています。それもハリウッドの美人女優で6歳上の上さんです。フローレンス・ヴィドール。美女ですが、映画がサイレントの間はよかったものの、トーキーに耐える声の質は持たなかったようですね。20年ほど続いたなかで、子供も2人できたようで、ヴァイオリンの鬼神にも平和な家族生活があったのかもしれません。ホロヴィッツが愛娘と悲劇的な訣別を遂げた、あのようなエピソードは聞こえてきません。

音楽サイトで、こんな話は似合わもしれませんが、演奏家とて、24時間楽器ばかり弾いてるわけで無し、「この音の裏にはどんな人間があったのか?」とつい気になってしまいます。

このタランテラは町の名前に由来する毒蜘蛛のことで、無窮動の音型は毒を抜くために踊り続ける、という意味とか。それゆえ、中間部の伸びやかさは効果的ですね。晩年までミルシタイン同様衰えを見せなかったハイフェッツ。

その技の冴えには、生活の香りは感じられないですね。クールに駆け抜ける音を、芸術至上ととるか、ひたすら現実生活からの逃避ととるか、

聞き手の勝手ですし、演奏するハイフェッツの心の内は誰にもわかりません。言葉を用いない音楽の自由さがここにあります。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)