クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

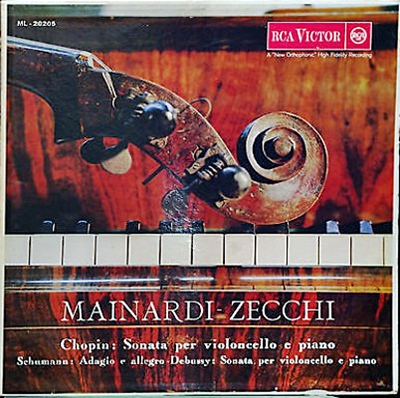

ドビュッシー:チェロソナタ ニ短調

(Cello)エンリコ・マイナルディ:(P)カルロ・ゼッキ 1958年録音

Debussy:Sonate pour violoncelle et piano ; Cello Sonata [1.Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto]

Debussy:Sonate pour violoncelle et piano ; Cello Sonata [2.Serenade: Moderement anime]

Debussy:Sonate pour violoncelle et piano ; Cello Sonata [3.Final: Anime, leger et nerveux]

フランス音楽の新しい地平を切り開こうとした作品

そして、その第1作として「様々な楽器のための6つのソナタ、フランス人の音楽家クロード・ドビュッシー作曲、チェロとピアのために」を完成させます。

この長々としたタイトルは実に興味深くもあり、意味深長なものです。

そして、結果から言えば、第2作として「フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」を、第3作として「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」を完成させるのですが、そこで彼の人生は終わりをむかえて、この「様々な楽器のための6つのソナタ」は未完成のままに終わります。

しかし、残された資料によると、ドビュッシーは4作目として「オーボエ、ホルンとクラヴサンのためのソナタ」、5作目として「トランペット、クラリネット、バスーンとピアノのためのソナタ」、そして最後の6作目として「コントラバスと各種楽器のためのコンセール形式のソナタ」を計画していたことは間違いないようです。

これをざっと眺めてみるだけでも、ドビュッシーがどれほどの意気込みを持ってこの6つのソナタに取り組もうとしたのかがよく分かります。

何故ならば、「チェロとピアノ」とか「ヴァイオリンとピアノ」という常識的な組み合わだけでなく、実に意欲的な楽器の組み合わせを想定していたからです。

そのおかしな楽器編成は、どこかメシアンの「時の終わりのための四重奏曲」の編成を思わせるのですが、メシアンの場合は捕虜収容所での演奏可能性という一つの強いられた必然の中で選択された楽器編成でした。

それに対して、ドビュッシーの場合は全く自由な選択としてそういう楽器編成を想定していたのですから、そこには自ずからイメージされた響きがあったことは間違いないはずです。

残念なのは、そう言う変則的な組み合わせで完成されたのは「フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」だけだったと言うことです。

しかし、それを聞いてみれば透明感はあってもどこか淡泊になりやすいフルートとハープの響きにヴィオラが厚みを加えているのがよく分かります。それを思えば、より意欲的な編成が想定されていた残りの3作でどれほど新しい響きを聞かせてくれたのかと思わずにおれません。

さらに言えば、完成された3作品を通して聞いてみて誰もが気づくのは、大きなタイトルとして「様々な楽器のための6つのソナタ」とされているにもかかわらず、ソナタ形式をとった楽章は全くないと言うことです。

専門的に見れば、第1作目のチェロソナタの第1楽章をソナタ形式と見なすことも可能なようなのですが、ドビュッシーはそんな規則に縛られることなく自由に振る舞っていることは明らかです。

そう言えばドビュッシーはそれらの作品に対して「三段論法的な聴覚的努力を強制しない、我が古来の形式をきわめて優雅に用いたのだ」と述べています。

この「三段論法的な聴覚的努力を強制」するのがソナタ形式であり、「我が古来の形式」がフランス風の古典的な組曲を意識していることは明確です。

そして、ドビュッシーがその様な創作を試みた背景として、第1次世界大戦によるドイツとの敵対関係があり、その裏返しとしてのフランスに対する愛国的高揚があったことも指摘されます。

しかし、それ以上に彼の中にはドイツ音楽とは異なる真にフランス的な音楽を生み出そうという意気込みの方が強かったのかもしれません。

戦争という政治的な出来事は一つの契機とはなったでしょうが、そんな事によって創作の泉がわき上がるとも思えません。

おそらくもっともドイツ的な「ソナタ」というスタイルで、全く新しいフランス的な音楽を書くことにこそ彼の興味はあったはずです。

そしてその事は完成された3作を聞くだけで大きな成果を収めていることがよく分かるのです。

ドビュッシーという人は人間的には実に困った人だったのですが、音楽的には疑いもなく天才の一人であったことは間違いないようです。

近現代の音楽ではて気迫あふれる響きを聞かせてくれる

マイナルディというチェリストの最大の魅力はゆったりとしたテンポで伸び伸びと屈託なくチェロを歌わせることです。

それを、与謝蕪村の俳句「ゆく春やおもたき琵琶の抱きごころ」をもじって、「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ」だなと思ったものです。

ただし、それがあまりにも長閑にすぎると間延びしすぎてしまう事もあるのですが、そこを長年の相棒であるカルロ・ゼッキのピアノが要所要所で締めることによって何とも言えない気品が溢れてくるのです。

ですから、マイナルディのチェロの魅力はカルロ・ゼッキのピアノがあってこそ発揮されるものであって、それは喩えてみれば、マイナルディとゼッキが一つの有機体といえるレベルにまで一体化しているのです。

ですから、マイナルディにとっては「盟友ゼッキ」などと言う言い方をされるのですが、それはもう「盟友」などと言う言い方では表現しきれないほどに一体化した存在だったのです。何しろ、ゼッキはチェロソナタでピアノを担当するだけではなく、協奏曲では指揮まで引き受けるのですから、その深い結びつきは希有のものだったと言えます。

ですから、この二人の手になる録音は良し悪しの域を超えて、他に取って代わることのできない一つだけの世界の実現しています。

聞くところによると、マイナルディは近現代の音楽を得意としていて、例えばヒンデミットやマリピエロ、ピツェッティなどの協奏曲などを録音しています。

正直言って最後まで聞き通すのはいささかしんどい音楽です。(^^;

しかし、そう言う音楽では、いつもは伸び伸びと屈託なく歌っていたマイナルディのチェロが一転して気迫あふれる響きを聞かせてくれるので驚いてしまいます。やはり、歴史に名を残すほどの演奏家というのは一筋縄では行かないものです。

そう言う意味では、このドビュッシーのソナタもそう言う気迫の方が前面に出た演奏だといえるかもしれません。

フランス音楽におけるソナタというのは、フランクにしてもフォーレにしても、そこはかとない色気を臭わせるものが多くて、このドビュッシーのソナタもその様な演奏が可能だと思うのですが、意外なことにここでの女性はかなり背筋が伸びています。

まあ、ほのかに色気が漂うような場面がないわけではないのですが、それでもすぐに気を取りなおすように顎をグイッと引いてしまいます。そうなってしまう背景にはゼッキノピアノがあるからかも知れません。

また、第2楽章のピッチカートなどももっと神秘的な雰囲気にすることも出来るかと思うのですが、何処まで行ってもクリアに弾ききっています。

そのあたり、マイナルディなりの使い分けがあったのかも知れません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)