クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D.810「死と乙女」

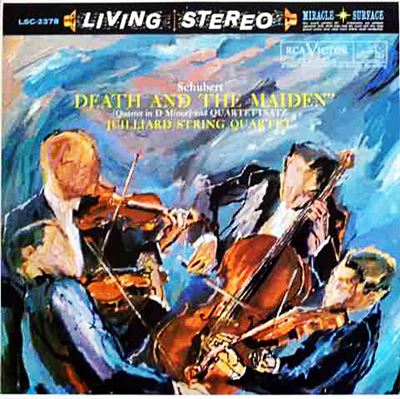

ジュリアード弦楽四重奏団:1959年2月5日、6日&3月27日録音

Schubert:String Quartet No.14 in D minor, D.810 "Death and the Maiden" [1.Allegro]

Schubert:String Quartet No.14 in D minor, D.810 "Death and the Maiden" [2.Andante con moto]

Schubert:String Quartet No.14 in D minor, D.810 "Death and the Maiden" [3.Presto]

Schubert:String Quartet No.14 in D minor, D.810 "Death and the Maiden" [4.Prestissimo]

緊密で劇的緊張にあふれた作品です。

歌曲「死と乙女」はよく知られているように、死へと誘う悪魔のささやきと、それに抗する乙女の言葉から成り立っています。そのために、この作品をシューベルト自身の死生観が表明されたものだという見方があります。

もちろんそう言う面は否定できませんが、それだけでこの作品を見てしまうと誤ることになります。

虚心坦懐に耳を傾ければ分かることですが、この作品は他の四重奏曲と比べると異質の存在です。

それは前作となる第13番「ロザムンデ」と比べてみれば明らかです。この上もなくメランコリックな叙情性にあふれていて、歌そのものが作品を支配しています。私たちが思い浮かべるシューベルトの姿に最も相応しいのはロザムンデの方です。

ところが、この「死と乙女」はそれとは対照的にベートーベンの弦楽四重奏曲を思わせるような緊密で劇的な構成が特徴となっています。それはシューベルトが述べたように「交響曲への道」を目指すものでした。

第2楽章のあまりにも美しいメロディに幻惑されてはいけません。

第1楽章で主題動機が徹底的に展開される様子はまったく持ってベートーベン的です。第3楽章の荒々しいスケルツォも同様です。

シューベルトは数多くの弦楽四重奏曲を残しましたが、歌心にあふれたシューベルト的な美質と、ベートーベン的な構築がこれほどまでに見事に結合した作品は他には見あたりません。

何かが足りない

この一昔前に、ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団がシューベルトの弦楽四重奏曲を全曲録音しています。歌謡性の溢れたシューベルトの音楽を芸人魂を持って描き出したその全集は、長きにわたって一つのスタンダードであり続けました。

それに対して、このRCAに移籍した時代に録音されたジュリアード弦楽四重奏団による「死と乙女」は、そう言う古いスタイルとは正反対のアプローチで挑んだものでした。

言うまでもなく、シューベルトの弦楽四重奏曲の中ではこの作品は異質であり、シューベルトの歌謡性とベートーベンの構築性が不思議な形で融合しています。

そして、ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団のアプローチが歌謡性に傾きすぎているとすれば、もしかしたらジュリアード弦楽四重奏団の方はベートーベンの構築性に傾きすぎているのかもしれません。冒頭の第1音が出た瞬間に、その厳しいまでの切り込みように驚かされます。そして、歌謡性に溢れた第2楽章でも、その歌に惑わされることなく精緻かつ繊細な響きでその歌を描き出していきます。

そう言う意味では、淡々とした佇まいで演奏しきったブッシュ弦楽四重奏団のによる古い録音と似通ったところがあるのかもしれませんが、あの演奏から聞き取れた「深い悲しみと絶望感」はここにはありません。いや、こんな言い方は、演奏という行為を「精神性」という訳の分からない煙幕で覆い隠すだけだというお叱りを受けるまずです。

ただ、そう言うお叱りを覚悟しながら、それでもそう言わざるを得ない音楽に対するスタンスの違いを感じざるを得ません。

やはり、ここでも和声の響きに対する異常なまでの追求があります。

そして、その耽溺がベートーベンの14番のように、作品そのものと呼応するときは十分に納得できるのですが、シューベルトのような作品では、それだけでは何かが足りないと思わざるを得ないのです。言葉をかえれば、シューベルトの音楽は、ベートーベンを目指しながらもベートーベンにないきれなかったが故に、どこかひねくれているのです。

そのひねくれた部分が、彼らの演奏からでは十分に伝わってこないような気がするのです。

ただし、ベートーベンの14番と同じで、このRCAからリリースされた録音はとても優秀で、弦楽四重奏の響きを楽しむにはピッタリの一枚ではあります。聞くところによると、レコードコレクターの中ではよく知られた一枚だそうです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)