クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第8番

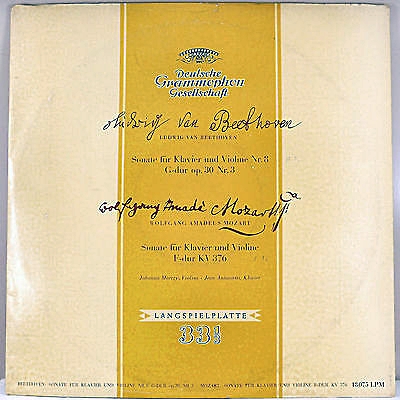

Vn:マルティ (P)ジャン・アントニエッティ 1952年7月7日~10日録音

Beethoven:ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長調作品作品30-3 「第1楽章」

Beethoven:ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長調作品作品30-3 「第2楽章」

Beethoven:ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長調作品作品30-3 「第3楽章」

初期に集中するベートーベンのヴァイオリンソナタ

ピアノソナタはいうまでもなくチェロソナタにおいても、「後期」の素晴らしい作品を知っているだけに、この事実はちょっと残念なことです。

ベートーベンはヴァイオリンソナタを10曲残しているのですが、いくつかのグループに分けられます。

まずは「Op.12」として括られる1番から3番までの3曲のソナタです。この作品は、映画「アマデウス」で、すっかり悪人として定着してしまったサリエリに献呈されています。

いずれもモーツァルトの延長線上にある作品で、「ヴァイオリン助奏付きのピアノソナタ」という範疇を出るものではありません。しかし、その助奏は「かなり重要な助奏」になっており、とりわけ第3番の雄大な楽想は完全にモーツァルトの世界を乗り越えています。

また、この第3番のピアノパートがとてつもなく自由奔放であり、演奏者にかなりの困難を強いることでも有名です。

続いて、「Op.23」と「Op.24」の2曲です。この二つのソナタは当初はともに23番の作品番号で括られていたのですが、後に別々の作品番号が割り振られました。

ベートーベンという人は、同じ時期に全く性格の異なる作品を創作するということをよく行いましたが、ここでもその特徴がよくあらわれています。悲劇的であり内面的である4番に対して、「春」という愛称でよく知られる5番の方は伸びやかで外面的な明るさに満ちた作品となっています

次の6番から8番までのソナタは「Op.30」で括られます。この作品はロシア皇帝アレクサンドルからの注文で書かれたもので「アレキサンダー・ソナタ」と呼ばれています。

この3つのソナタにおいてベートーベンはモーツァルトの影響を完全に抜け出しています。そして、ヴァイオリンソナタにおけるヴァイオリンの復権を目指したのベートーベンの独自な世界はもう目前にまで迫っています。

特に第7番のソナタが持つ劇的な緊張感と緻密きわまる構成は今までのヴァイオリンソナタでは決して聞くことのできなかったスケールの大きさを感じさせてくれます。また、6番の第2楽章の美しいメロディも注目に値します。

そして、「クロイツェル」と呼ばれる、ヴァイオリンソナタの最高傑作ともいうべき第9番がその後に来ます。

「ほとんど協奏曲のように、極めて協奏風に書かれた、ヴァイオリン助奏付きのピアノソナタ」というのがこの作品に記されたベートーベン自身のコメントです。

ピアノとヴァイオリンという二つの楽器が自由奔放かつ華麗にファンタジーを歌い上げます。中期のベートーベンを特徴づける外へ向かってのエネルギーのほとばしりを至るところで感じ取ることができます。

ヴァイオリンソナタにおけるヴァイオリンの復権というベートーベンがこのジャンルにおいて目指したものはここで完成され、ロマン派以降のヴァイオリンソナタは全てこの延長線上において創作されることになります。

そして最後にポツンと創作されたような第10番のソナタがあります。

このソナタはコンサート用のプログラムとしてではなく、彼の有力なパトロンであったルドルフ大公のために作られた作品であるために、クロイツェルとは対照的なほどに柔和でくつろいだ作品となっています。

こんなにもきれいな音楽だったんだ!!

ヴァイオリンソナタと言えば、ベートーベンの作品群の中では決してメジャーとは言えません。その中で、第5番や第9番ならいざ知らず、8番と言われてなにがしかのイメージを描ける人は多くはないでしょう。かくいう私も、そう言うイメージが描けない凡百の一人です。

しかし、そんな8番ソナタを、このマルティの演奏で聴かせてもらって、すっかり感心させられてしまいました。

その感想をひと言で言えばこうなります。

ベートーベンのヴァイオリンソナタの8番って、こんなにもきれいな音楽だったんだ!!

私がマルティと初めて出会ったのはバッハの無伴奏でした。

その演奏に対して「それにしても、なんという流麗なバッハでしょう。横への流れを至るところでぶつ切りにして、この上もなく厳しく、ゴツゴツしたバッハを造形したシゲティとは180度対極にあるバッハ演奏です。」と書いていますね。そして、「闇の彼方から、このような宝物を拾い出すことができた時は、こういうサイトの管理人として一番嬉しいときです。 」とまで絶賛しています。

おそらく、マルティにとって音楽とは「構築」するものではなくて、どこまで行っても「歌う」ものなのでしょう。そして、彼女にとって「歌う」事はまさに本能でもあったようです。

それは、言葉をかえれば、彼女は音楽の至る所に「歌」を見いだす能力があり、その見いだした「歌」を歌わずにはおれない本能があったようなのです。

しかし、彼女が活躍した50年代は、構築する時代でした。そして、彼女の歌おうとする本能はあまりにも素人くさく見えたのかもしれません。やがて彼女はEMIの大御所であったレッグと仲違いをして表舞台から姿を消してしまうことになります。

そのために、残された録音の数は多くはありません。

しかし、そんな構築する時代も過去のものとなり、素朴なスローライフが称揚される時代になってくると、彼女の素朴な歌はこの上もなく魅力的です。幸いなことは、そんな魅力的な録音の数々がパブリックドメインとなることで、闇の中から輝く宝石として拾い出されてきたことです。この8番のソナタも、そんな輝く宝石の一つです。そして、この素晴らしい演奏を聞かされると、せめて5番だけは録音しておいてほしかったと思わずにはおれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)