クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

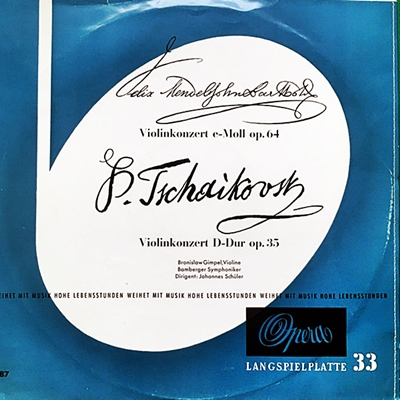

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

(Vn)ブロニスラフ・ギンベル:ヨハネス・シュラー指揮 バンベルク交響楽団 1960年初出

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [1.Allegro molto appassionato]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [2.Andante]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [3.Allegretto non troppo - Allegro molto vivace]

ロマン派協奏曲の代表選手

ダヴィッドはメンデルスゾーンの親しい友人でもあったので、演奏者としての立場から積極的に助言を行い、何と6年という歳月をかけて完成させた作品です。

この二人の共同作業が、今までに例を見ないような、まさにロマン派協奏曲の代表選手とも呼ぶべき名作を生み出す原動力となりました。

この作品は、聞けばすぐに分かるように独奏ヴァイオリンがもてる限りの技巧を披露するにはピッタリの作品となっています。

かつてサラサーテがブラームスのコンチェルトの素晴らしさを認めながらも「アダージョでオーボエが全曲で唯一の旋律を聴衆に聴かしているときにヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?」と語ったのとは対照的です。

通常であれば、オケによる露払いの後に登場する独奏楽器が、ここでは冒頭から登場します。

おまけにその登場の仕方が、クラシック音楽ファンでなくとも知っているというあの有名なメロディをひっさげて登場し、その後もほとんど休みなしと言うぐらいに出ずっぱりで独奏ヴァイオリンの魅力をふりまき続けるのですから、ソリストとしては十分に満足できる作品となっています。

しかし、これだけでは、当時たくさん作られた凡百のヴィルツォーゾ協奏曲と変わるところがありません。

この作品の素晴らしいのは、その様な技巧を十分に誇示しながら、決して内容が空疎な音楽になっていないことです。これぞロマン派と喝采をおくりたくなるような「匂い立つような香り」はその様なヴィルツォーゾ協奏曲からはついぞ聞くことのできないものでした。

また、全体の構成も、技巧の限りを尽くす第1楽章、叙情的で甘いメロディが支配する第2楽章、そしてファンファーレによって目覚めたように活発な音楽が展開される第3楽章というように非常に分かりやすくできています。

確かに、ベートーベンやブラームスの作品と比べればいささか見劣りはするかもしれませんが、内容と技巧のバランスを勘案すればもっと高く評価されていい作品だと思います。

探せば、まだまだ面白い人が埋もれている

「(Vn)ブロニスラフ・ギンベル:ヨハネス・シュラー指揮 バンベルク交響楽団」と聞いて、何らかのイメージを思い浮かべることが出来る人は殆どいないでしょう。もちろん、バンベルク交響楽団はイメージできるのですが、ソリストも指揮者に関しては全く聞いたこともない名前です。

そして、こういうあたりが中古レコード屋さんでレコードを漁る楽しみの一つと言えます。

このレコードも一枚300円均一の棚に並べられていたもので、そう言う「なんだこれは?」という名前を見つけたときは必ずゲットすることにしています。まあ、とんでもない外れだったりすることも多いのですが、所詮は一枚300円ですから、言ってみれば「ガチャ」みたいなものかもしれません。何が出るかは、帰ってからのお楽しみと言うことです。

そして、当たりか外れかは二つのポイントで決まります。

まず最重要事項は「盤質」です。これに関しては300円均一ですからなんの保証もありません。当然の事ながらパチパチノイズ満載でも文句はつけられません。

しかし、私の経験上で言えば、そのパチパチノイズはなんの手入れもされないうちに発生した黴やホコリに由来することが多くて、それは丁寧にクリーニングすればほとんど取り切ることが出来ます。どうしようもないのは、粗悪な重針圧のカートリッジで再生されたことで盤面に傷がついてしまったものです。

こればかりはどうしようもないので、そう言うときは外れと言うことになります。しかし、面白いのは一枚のレコードの中である部分だけが痛みが酷くて、それ以外はそれほどダメージを受けていないと言うことがよくあります。そうすると、このレコードのもとの持ち主はその部分だけを何度も繰り返し聞いたと言うことなので、なんだか一枚のレコードの中に小さな「歴史」が刻み込まれているようで、それはそれでそのレコードが辿ってきた来し方に思いを馳せることが出来ます。

二つめのポイントは演奏そのものがそれなりに興味をひくものかどうかです。

正直言ってこの二つを満たすことは意外と難しいのですが、それでもそう言う一枚を格安で掘りだしたときは思わずにんまりとしてしまいます。

そして、このメンデルスゾーンとチャイコフスキーの協奏曲をカップリングした一枚もそう言う「当たり」のレコードでした。

もちろん、どうしてもとりきれないノイズはあるのですが、個人的にはこれくらいならば何の問題もありません。

それに、何よりもこの演奏が実に愉快なのですから、そんな些少な(些少とは思えない人もいるかもしれませんが)ノイズなどは何の問題もありません。

この演奏を一言で表現すれば、ソリストのソリストによるソリストのための演奏です。言葉をかえれば、「俺さま的」な協奏曲なのです。

ドイツの小都市バンベルクが誇りとするオーケストラをただの伴奏楽器にしてしまっていることに関しては、おそらくバンベルク市民ならば大いに不満を感じるでしょう。しかし、指揮者のヨハネス・シュラーは徹頭徹尾ソリストをもり立てるための場所づくりに終始しています。

そして、そう言う状況で肝心のソリストが屑ならばどうしようもないのですが、この「ブロニスラフ・ギンベル」という聞いたこともない(もちろん、知っている方は知っているのでしょうが・・・^^;)ヴァイオリニストは見事なまでの「俺さま」的な演奏を聞かせてくれます。

指揮者のヨハネス・シュラーに関してはどうしても情報を見つけられなかったのですが、ブロニスラフ・ギンベルに関しては幾ばくかの情報が得られました。

ギンベルはポーランド出身(1911年生まれ)のヴァイオリニストで、14歳でウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と共演してゴルトマルクのヴァイオリン協奏曲を演奏したというエピソードが残されています。大変なテクニシャンだったようで、それを切っ掛けにイタリアなどを中心に精力的に演奏活動を行って大成功をおさめ、パガニーニの墓前でパガニーニの愛器であった「ガルネリ」を使って演奏するという機会も与えられました。

しかし、第2次世界大戦の勃発によってアメリカに活動の拠点を移し、ロサンジェルス・フィルのコンサートマスターに就任しています。その後は室内楽団やソリストとしての活動を再開するのですが、60年代以降は教育活動に重点をおくようになっていったようです。

ただし、その腕前は確かで、どこかハイフェッツを連想させるほどの切れ味を持っています。

ただし、チャイコフスキーの方はオーケストラともう少し勝負する場面が必要な音楽なので、いささか物足りない面はあるのですが、もとからそう言うコンセプトで演奏したのでしょうから仕方のないことです。

それにしても探せば、まだまだ面白い人が埋もれているものです。

よせられたコメント

2021-11-05:HARIKYU

- はじめまして。

いつも楽しませて頂いてます。

ところでこのレコードは、コロムビアのダイアモンド1000シリーズで何度も再発売されたり、小学館の世界名曲全集に採択されたりと、廉価版ファンにはよく知られた演奏ですね。

ただ、当時のレコ芸などでは完全に無視されまくっていて、1行の寸評も見たことはありません。

カラヤンやベームが幅をきかせていた時代には黙殺されていた多くの演奏が、今少しづつ見直されているのは嬉しい事ですね。

2021-11-18:東丈

- コロムビアのダイアモンド1000シリーズで持っています。

お気に入りの演奏です。

評価していただいてうれしいです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)