クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

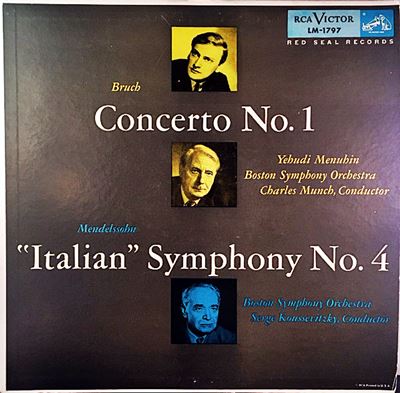

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

(Vn)ユーディ・メニューイン:シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1951年1月18日録音

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [1.Vorspiel: Allegro moderato]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [2.Adagio]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [3.Finale: Allegro energico]

ブルッフについて

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

ミンシュという人が持っている引き出しの多さ

ミンシュ&ボストン響の伴奏による初期の時代の協奏曲の録音を幾つか続けて聞いてみました。

聞いたのは以下の3つです。

- ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26

(Vn)ユーディ・メニューイン 1951年1月18日録音 - ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.83

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン 1952年8月11日録音 - チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.35

(Vn)ナタン・ミルシテイン団 1953年3月29日録音

まず驚いたのは、1951年にメニューインと共演して録音していることです。

よく知られている話ですが、メニューインはフルトヴェングラー擁護を積極的に行い、その事がアメリカのユダヤ人社会の怒りを買い、そのためにユダヤ系音楽家が支配的なアメリカ楽壇から事実上追放されて活動の拠点をイギリスに移さざるを得なくなっていました。

そう言えば、この1951年という年はアメリカの親善大使として来日していますから、ある程度は彼への締め付けは緩くなっていたのかもしれません。とは言え、アメリカにおけるユダヤ系の影響力を考えればメニューインと共演して録音を行うというのは小さくはないリスクだったはずです。

そこであらためて気づくのは、ミンシュという人にはほとんど戦争の影が感じられないと言うことです。

彼は1926年にゲヴァントハウス管弦楽団のヴァイオリニストとして音楽家としての活動を開始するのですが、その後は楽団のコンサート・マスターをつとめながら1929年にパリで指揮者としてデビューします。そして、1937年にパリ音楽院管弦楽団の指揮者となって1946年まで在任しました。

つまりは、ナチス支配下のフランスにおいて彼はずっとその地位にあり、その後はアメリカに渡って1949年にボストン交響楽団の常任指揮者に就任するのです。

そんな彼の人生にはナチスの影みたいなものがほとんど感じられないのです。もちろん、積極的にナチスに荷担することもなく、外から見た目にはその困難な時代を淡々とくぐり抜けたように見えるのです。

しかし、詳しく調べてみると、ナチス支配下のパリでオーケストラを維持していくのはかなりの困難を伴うものであり、それ以外にも、密かに対独レジスタンス運動に身を投じていた事も知られるようになってきました。また、戦時下に南仏で製作が進められた映画「天井桟敷の人々」のサウンドトラックの指揮を担当した事も忘れてはいけないでしょう。

しかし、そう言うことを彼はあまり口にはしなかったようで、結果として淡々と戦時下をくぐり抜けてきたように見え、それ故に彼に戦争の影を感じることも少なかったのでしょう。

ですから、この時にあってもメニューインと共演することにも躊躇いがなかったのでしょう。

カサドシュとのモーツァルト演奏の時にもふれましたが、ここでもメニューインを立てて実に手堅く伴奏をつけています。

ところが、1952年に録音されたルービンシュタインとのブラームスでは雰囲気がガラリと変わります。

もともとこの作品のオーケストラパートは交響曲のように充実しています。そして、それに対抗しうるようにピアノのソロも充実していて、その両者はがっぷりと組み合うことが要求されます。

まさに、ここで聞ける両者の演奏を一言で言えば「喧嘩上等」です。

考えてみれば、ルービンシュタインもミンシュも偉大な芸術家ではあるのですが、その根っこを掘り下げていけば基本的にはエンターテイナーです。ですから、多少のアンサンブルの乱れなどは気にしないで、「オレの方が目立たなくてどうするんだ!」という意気込みがひしひしと伝わってきます。

最近ではみんなお行儀が良くなって、こういう「喧嘩上等」な協奏曲は滅多に聴けなくなっているので、気楽な聞き手にとっては実に楽しい時間を過ごすことが出来ます。

ピアノというのは楽器一つでフル・オーケストラと互角に渡り合えるのですから、やはりこうでなくっちゃいけません。

そして、その翌年にミルシテインとの録音になると、これまたガラリと雰囲気が変わるのです。

これはミルシテインというヴァイオリニストが持っている美質が最高に発揮された録音です。

ミルシテインという人は、おそらくハイフェッツの影を殆ど気にしなかった数少ないヴァイオリニストの一人でしょう。

両者はともにアウアー門下であり、そしてアウアーの指導は自分で考えることを強く要求するものでした。ですから、ハイフェッツはハイフェッツであり、自分は自分であるという極めて当然のことを素直に認識できた数少ない一人だったのです。

ミルシテインは優れた技巧を持ちながらもそれをひけらかすことはなく、歌心と美音を前面に押し出すことが自分の美質を最大限に発揮する道だと確信していました。ですから、ハイフェッツのような凄みのある音楽は自分とは無縁のものであると思っていたのでしょう。

面白いのは、そう言うミルシテインのスタイルをミンシュは完全に理解して、そう言うミルシテインの美質が最大限に発揮されるようにオーケストラをコントロールしていることです。

こういうのを聞くと、ミンシュはミルシテインのことを本当に尊敬していたんだなと言うことが伝わってきます。

そして、あらためてミンシュという人が持っている引き出しの多さと懐の深さに感心せざるを得ないのです。

よせられたコメント

2021-04-03:アルマンド

- メニューインとミュンシュは1944年に解放後のパリで共演しています。そのラジオ放送が数年前にCD化されました。

ラ・マルセイエーズ、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲、ラロのスペイン交響曲のごく一部しか収録されていませんが、当時の熱狂が伝わる感動的なドキュメントだと思います。

この1944年のパリ訪問でフランス人から戦時下のフルトヴェングラーの評判を聞いたことが熱心なフルトヴェングラー擁護のきっかけになったそうです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)