クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

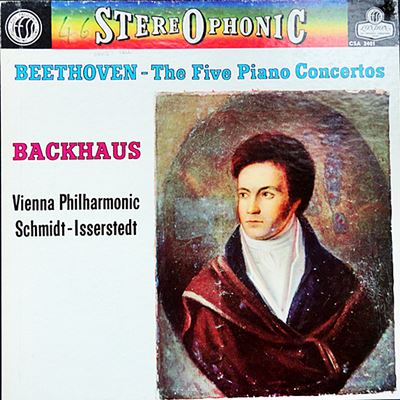

ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15

(P)バックハウス ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウィーンフィル 1958年録音

Beethoven:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15 「第1楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15 「第2楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15 「第3楽章」

若きベートーベンの自信作・・・大協奏曲!!

ベートーベンは第2番の協奏曲の方にはたんに「協奏曲」として出版していますが、この第1番の方は「大協奏曲」としています。それはこの作品に寄せる並々ならぬ自信の作品でもあったわけですが、大編成の管弦楽とそれに張り合うピアノの扱いなどを見ると、当時としては大協奏曲と銘打っても不思議ではない作品となっています。

この作品はベートーベンがウィーンに出てきて間もない頃に書かれたと言われています。当時のベートーベンは作曲家としてよりもピアニストとして認められていたわけですから、モーツァルトと同様に、自らの演奏会のためにこのような作品は必要不可欠だったわけです。

演奏効果満点の第1楽章と、将来のベートーベンを彷彿とさせるに十分な激しさを内包した最終楽章、そしてもこれもまたベートーベンを特徴づける詩的な美しさをもったラルゴの第2楽章。どれをとっても演奏会用のピースとして求められるあらゆる要素をもったすぐれモノの協奏曲です。

なお、この作品の第1楽章にはベートーベン自身による3種類のカデンツァが残されていますが、これらは作曲当時に書かれたものではなくて、かなり後になってからルドルフ大公のために書かれたものだと言われています。

mouthpiece of the composer

バックハウスのベートーベンと言えばもっともドイツ的なものとして、その高い精神性が云々されます。そして、その高い「精神性」によって、一部の人は彼のことを神のごとく崇め奉り、また他の人々は同じ事をもって敬して遠ざけるようになってしまいました。

それは、どちらのスタンスをとるにしてもバックハウスにとっては迷惑な話だったでしょう。

バックハウスというピアニストを評してもっとも適切なる言葉は「mouthpiece of the composer」に尽きるのではないでしょうか。

まさに、作曲家の代弁者として歌を歌う人、それがバックハウスの本質だったのではないでしょうか。そして、そこに「高い精神性」を見る人がいても不思議には思いませんが、バックハウス自身にとってはそのような「精神性」云々はどうでもいい話だったはずです。彼にとってもっとも大切だったことは作曲家と心を合わせて、その代理人としてピアノを演奏することだったはずです。

そして、これが大切なことですが、そういうバックハウスのスタンスは数あるピアニストの有り様の一つにしか過ぎないと言うことです。そして、その有り様は、新即物主義という時代の潮流に即したものであって、決して綿々と受け継がれてきたドイツ音楽の伝統に則った絶対的なものではないのです。

と言うか、そういう意味における「ドイツ的」なるものは存在した試しはないのです。

「mouthpiece of the composer」としてのバックハウスと対極に位置するのはホロヴィッツです。

彼は何を演奏しても「mouthpiece of the composer」となることを拒否したピアニストでした。彼が演奏すれば、ショパンであれベートーベンであれ、それは全てホロヴィッツの音楽になりました。そして、当然のことですが、その事をもって芸術としての価値を論じるなどは愚の極みです。

スコアを前にして、何もしないバックハウスも素敵ですが、常に何かをせねば気が済まないホロヴィッツも素敵なのです。

そして、贅沢きわまる現在の聞き手は、その日の気分によって選択できるのです。そんな楽しみに、つまらぬ価値論争を持ち込むことは野暮というものです。

よせられたコメント

2012-03-27:homuda

- 僕は、バックハウスは、1960年代の初期盤で聴いていたので、70年代(オイルショック)以降のレコードの音の悪さには、がっかりです。CDの音でもバックハウスの本領は伝わらないですね。ブルーダイヤモンドの響きとでも言うのでしょうか、本当に素晴しいですよ。スーパーCDでは、どうなんでしょう、ごめんなさい未聴です。

2013-08-08:Joshua

- この全集、バックハウスはもちろんいいんですが、

イッセルシュテット、このサイトで伴奏指揮でしか登場していません。

コンヴィチュニーのBeethoven交響曲全集を取り扱っていただいたのも幸福の至りでしたが、

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウィーンフィルのBeethoven交響曲全集復活させてください。このころのウィーンの音が(はたまたデッカ社の録音が?)とっても私には心地いいんです。時間と機会があれば、YUNGさん、お願いします。(^.^)/~~~

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)