クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

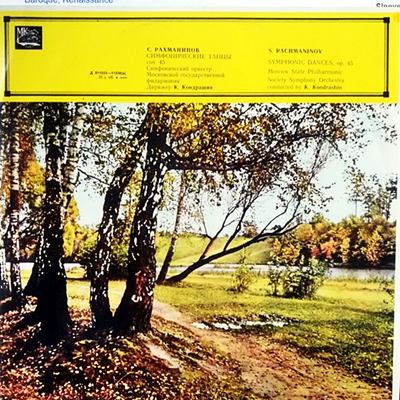

ラフマニノフ:シンフォニック・ダンス, Op.45(Rachmaninoff:Symphonic Dances, Op.45)

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1963年録音(Kirill Kondrashin:Moscow Philharmonic Orchestra Recorded on 1963)

Rachmaninov:Symphonic Dances, Op.45 [1.Non Allegro]

Rachmaninov:Symphonic Dances, Op.45 [2.Andante con moto. Tempo di Valse]

Rachmaninov:Symphonic Dances, Op.45 [3.Lento assai - Allegro vivace]

ラフマニノフ最後の作品

そして、考えさせられるのが、「交響的舞曲」とはなっているのですが、どう聞いても「舞曲」というような軽い感じの音楽ではないと言うことです。

何といっても全体は3楽章構成になっていますから、「舞曲」という範疇にはおさまりきれない大きさを持っています。おそらく、それなので、ラフマニノフは「舞曲」の前に「交響的」とつけたのでしょうが、どちらかと言えば「舞曲的交響曲」の方が相応しいように思えます。いや、それならあっさりと「交響曲」とすれば良かったのにとも思ってしまいます。

聞いてみれば、全体的に引き締まった構成をもっていますから、ただ端に幾つかの舞曲を並べただけでないことは明らかです。また、この作品では彼にとっての最大の黒歴史とも言うべき「交響曲第1番」のモチーフが第1楽章の最後に引用されています。

ラフマニノフはこの作品について「何が起こったのか自分でもわからないが、おそらくこれが私の最後の煌きになるだろう」と述べていますから、これが自分自身にとっての「白鳥の歌」になることは強く予感していたはずです。

そこに、この黒歴史を回想してピリオドを打ったところに、己の人生に対する万感の思いを込めたであろう事が窺えます。

そう思えば、これはやはり「舞曲」ではなくて彼の人生の最後を飾る「交響曲」だと思った方がいいのでしょう。

確かに楽想は舞曲的なモチーフが使われてはいるのですが、それらが緊密に構成され、決してただの「接続曲」でないことは明らかです。

それどころか、彼の交響曲全般にどこか感じざるを得ない冗長さ、もう少し分かりやすく言えば「なんだかやけに長いなぁ」というイメージはなく、彼の最後を飾るに相応しい引き締まった交響曲と言えるような気がするのです。

どちらにしても、ラフマニノフという偉大なる「芸人」の最後を飾るに相応しい作品です。

明晰な楽曲分析は、作品の姿をありのままにさらけ出す

コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でし。それは、逆から見れば、作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してしまうことを厭わないと言うことでもありました。

当時のソ連ではかなり珍しい立ち位置だったと言えます。

つまりは、コンドラシンという指揮者は、作品がきちんと書けていさえすれば、それに相応しい姿で再現して見せてくれます。その明晰な楽曲分析は、作品の姿をありのままにさらけ出すのです。

そして驚くのは、そう言うコンドラシンの高い要求に応えるモスクワフィルの能力の高さです。

首都モスクワの名を冠したオケなので、さぞや歴史のあるオーケストラなんだろうと思って調べてみると、何と設立は1951年という若いオーケストラなのです。さらに驚かされたのは、創設された最初はモスクワ・ユース管弦楽団(Moscow Youth Orchestra)という名前だったのです。

社会主義国家のオケなので国家レベルの事業として創設されたのかと思ったのですが、初代指揮者のサムイル・サモスードによって設立されたらしいのです。

そして、その創設に当たっては国立のオケには採用されなかった音楽家を寄せ集めて創設されたようで、「Youth Orchestra」と名乗っていながらも、かなり腕の立つ小父さん達も多数混じっていたようです。

やがて、このオケは1953年には「モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団」と名称を変更するのですが、1960年にコンドラシンが首席指揮者に就任したことで黄金時代を迎えることになります。

コンドラシンがトップに就任してからは、彼のオーケストラビルダーとしての才能が並々ならぬものであったことが手に取るように分かります。

カゼッラの「パガニアーナ」という極めてマイナーな作品なのですが、コンドラシンの指揮ならばそれは信用に値するので、この演奏で評価しても何の問題もないと言うことなのでしょう。

同じように、ラフマニノフの最後の作品となった「シンフォニック・ダンス」等もどちらかと言えばマイナーに属する作品ですから、そちらに関しても同じ事をいってもいいでしょう。、

よせられたコメント

2023-11-17:奥山子

- 何年か前にデータベースにアップロードされていたのを目にしてから、ずっと紹介される機会を心待ちにしていました。

ラフマニノフの交響的舞曲は時代が下るにつれて演奏と録音が増え続けている数少ない曲の一つで、その過程で名演として評価を確立したのがこのコンドラシン盤だと思っています。

単純に大河OPっぽく楽しめる雰囲気が人気に繋がっている部分もある一方、この曲は2台ピアノのための作品としてとりわけ優れたものだと感じています。

そういえばアルゲリッチがかなりの頻度で弾いていて、録音に限っても複数あったと記憶しています。

ラフマニノフとホロヴィッツの初演もさぞ素晴らしいものであったろうと想像してしまいますね。

2023-12-01:大串富史

- うーん、うーん、やはり管理人様への感謝が最初で最後、ですか…

ラフマニノフのこの曲は初めて聴きましたが、自分的にはよさげだなーと思いつつも、第3楽章を最後まで聴いて、この曲はやはり現代人(わたしの場合はバックグラウンドミュージックとしてクラシック音楽を聞くことになる中国人の学生たち、恐らくはその半数以上が大学生かそれ以下)が最後までついて行けず、最後までついて行っても、うーん、うーん、となってしまわないか、ちょっとだけ心配です(日本語「ちょっと」の湾曲的用法ごめんなさい)…

#いやこの場をお借りしてもっと言いたいことを言わせていただけるなら(ってもう言ってますごめんなさい)、結局バルトークのオケ協でさえバックグラウンドミュージックの聴衆が二人(自分ともう一人の学生)になってしまい泣く泣くお蔵入りしてしまうのを見るにつけ、現代人とは一体全体どういう人たちなんだと思ってしまうのです… まあそこで、はっと我に返るのですが。今は第二次大戦のあの時代でさえなく、あの頃の聴衆と今の我々(の大多数)はかくも違うんだなあと。

もっともラフマニノフの前奏曲は(曲が短いこともあり)まだリストに残っていますし、コンドラシンもモスクワフィルもよさげですし、楽曲をアップしてくださっている管理人様への感謝をはじめ、感謝はただただ尽きないわけですが…

#それにしても、現代人のこの生活の忙しさには半ば呆れてしまいます… 家族の食事が終わったようで(わたしは基本的に夕食は食べないのです)、小4の娘(孫ではなく予想外の妊娠で授かった娘)と病気の妻と82歳になる義理の母親を残し一人クラシック音楽鑑賞はやはり不可能です残念無念…

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)